中國文化之東漸,上溯秦漢,下迄明清,從未間斷。有些歷史家認為:隋唐以前,是日本通過朝鮮半島,間接接受中國文化的時期;隋唐以後是日本直接吸收中國文化的時期;明治以來,是中日文化交流的時期。其實,中日兩國早在先史以前已經有過交通往來,日本海因有左旋回流的關係,由三韓東渡極為容易。據紀伊風土記:孝昭天皇時(約當春秋戰國初),則有中國遭難船,飃流至熊野浦,四人歸化日本為新宮氏。論衡記「周成王時倭人獻鬯莫」,山海經亦記有倭人。近年考古學家於日本列島發現明刀與戰國時燕式貨幣明刀為同一種青銅文化。秦末徐福以大批男女東渡,種植、養蠶、算術、醫藥、百工技藝、均於此時傳入三島(註一)。以後秦漢遺族,陸續東渡,這些人皆有携入大陸文化。中國典籍中,最早傳入日本的論語和千字文兩部,以及五經博士、醫博士、曆博士等,就是應神天皇十六年(二八五年),由三韓之一的百濟王仁博士帶去的,是知隋唐以前中國文化東漸,都是間接的,而非直接的。當時海上交通尚未發達,而且三韓跟日本在地理上的距離,只有咫尺之間,當較中國大陸為近,因此,日本與三韓發生關係,較和我國為早,這是極其自然的事。

一個民族的文化對其他民族發生影響,當以思想為主要。誠如清原博士在其「儒教及道教與日本文

P.286

學之交涉」一文說:「吾人縱然不能完全承認主張日本之一切文化皆為外來者一派之學說,但我國文化之發達多所負於外來要素及其刺戟。……無論學術,藝術,宗教等等無一非受外來之要素而始發達者。就我國之文學發展而言,亦決不能超出其範圍。換言之,在形式上則專受漢文學之影響而發達於完成。在精神上,所受儒教,道教,甚至於佛教或其他思想之影響,亦極為顯者」。(註二)由此可知南北朝以前中國文化之輸入日本,似乎以物質為主,近世考古學於日本北九州所發掘秦漢時代遺物可為例證。王仁博士携往論語、千字文,不獨為中國文化正式傳入日本之始,且為中國學術文化、精神文化傳入日本之始;論語為培養日本國民精神文化的寶典,而且是孔子人格精神的象徵,我們沒有論語就無法看出孔子偉大人格精神。論語影響日本國民精神生活至深且鉅,羅香林教授所云:「要之,三國六朝之際,中國以地方多故,民不安居,其展轉由朝鮮以赴日,日久繁衍,別為姓氏,教土入以各種技藝者,實繁有繼,於日本之開化運動,厥功付偉也」。(註三)由於日本不斷從朝鮮吸收中國文化,在精神及物質文化兩方面,遂呈現空前之開化時代。誠如藤村作氏所云:「若回顧我國民之過去,自亞細亞大陸地方首先把中國或印度之先進文化輸入我國,乃悠遠往昔之事。

P.287

當時我國民因被處在樸素之狀態。故一當與彼國光輝燦爛文化接觸,自必因警異而產生傾向於羡慕崇拜之心情,因此,熱烈地加以輸入模倣。不僅在制度、服飾、家屋、藝術等方面受其影響感化極大,即使在學問、思想,甚至於文學,亦致力於追隨及模倣」(註四)。南北朝以前,日本文化尚在草昧時期,除吸收中國文化之外,自己尚無文化可說,故飛鳥奈良時代以前日本文化尚無顯著的實績。因此,日本為了要直接跟中國締結外交關係,以便攝取我國優秀的文化;遂於推古天皇十五年,隋煬帝大業三年(西元六○七年),由攝政聖德太子派小野妹子為第一次遣隋使到中國來,隨後又派了兩次。這些使者和留學生回國之後,向日廷報告中國文化發達的情形,遂促起日本由仰慕中國文化,進而擇取,不得不加強派遣大規模遺唐使到中國來!

入唐以來,日本仰慕唐代之燦爛文化,於是派遣大批入唐使節以外,更增加留學生及學問僧,以及技術人員,以期直接吸取唐代各方面優秀文化,帶回日本去利用仿效,以便改革政治和建設國家。

日本遺唐使的次數,從舒明天皇二年(唐太宗貞觀四年,西元六三○年),到宇多天皇寬平六年(唐昭宗乾寧元年,八九四年),在此二百六十四年間,一共任命十九次,可是確實到達唐朝的,只有十三次。其餘六次,由於當時航海技術未發達,對天然災難如颱風、或其他關係,無法抗抵,以致未能到達中國。

日本遣唐使及留學生、學問僧之目的,在直接吸取中國文化。由於留學生及學問僧,居留時間較長,而入唐留學生,學問僧又多屬聰秀青年,富於學習和擇取的精神。凡有關文物典章、美術工藝,以及

P.288

文學詩歌,無不把握時機盡心學習。其中留學生如阿部仲麻呂入唐後改名「晁衡」,並入大學讀書;後來進士及第,歷仕玄宗、肅宗,官至秘書監,安南都護,御史監,客死於中國。他與當代第一流詩人交往極密,並有詩篇唱酬。其次如吉備真備留唐十七年(或說十九年),回後任右大臣。

所謂學問僧,即是有學問的僧侶,由於當時學問僧散居於天台、五臺、揚州、長安諸大名剎,並跟中國高僧學習佛法,搜集佛教典籍。其中如空海、最澄、圓仁、圓行、圓珍、玄昉等回國以後,不是開宗立說,就是建立道場,都成為日本第一流的高僧;對日本佛教開展、唐代學藝的移植,都有極大的貢獻。因此,我國文物制度,遂直接越海東渡日本,無論佛教文化,或彫塑建築、或藝術技巧、或書道繪畫,無不發生重大的影響,以及在國家社會各方面都起了領導作用。

唐代行政制度和律令,是我國歷代制度和律令最完備者,所謂「貞觀之治」,就是在這種制度和律令之下產生的德政。當時唐太宗用房玄齡、杜如晦、魏徵等輔佐朝政,採取輕刑薄賦的政策,以致四海昇平,民富國強。這種制度和律令傳至日本,遂使日本行政制度馬上依照唐代制度。中央置太政大臣、左大臣、右大臣,這與唐之太師、太傅、太保相同;下置中務、式部、治部、民部、兵部、刑部、大藏、宮內八省,這與唐之三省六部相似。此外,如大納言,彈正臺、五衞府、郡司等,都直接受唐制的影響。而進一步推行歷史上有名的大化革新制度,以及後來的近江令、天武律令、大寶律令及養老律令,

P.289

無不模仿唐初律令而制定法律規則,並非是創造,乃是模倣唐制,事極明顯。王維謂:「海東之國,日本為大,服聖人之訓,有君子之風,正朔本乎夏時,衣裳同乎漢制」(註五)。日儒栗山周一氏云:「中國誠可稱之為日本文化之母」(註六)。津田左右吉博士云:「日本文化的發達,有賴於中國文物者頗多,這是無可置疑的事實。最初與中國文物接觸時,對其文物之精華,因警異而加以模倣,盡可能思欲全部學習之,甚且連加以取捨之時間亦無。即使對於因藉由書物而賦予之思想,亦只有拜跪其前而別無他策」(註七)。由是可知唐朝文物影響日本之深。日本在大化革新之後至桓武天皇延曆三年(唐德宗貞元十年,西元七九四年)為止之八十四年間,史家稱為奈良時代。正當唐朝開元天寶年間,不僅為唐代文化最燦爛時代,也是中國舊教育制度史中全盛時期。隋初入中國之日本留學生及留學僧,他們目睹唐代禮文政治之美,對於自國紊亂之氏族政治,當覺不滿而思欲在日本本土之上,如法炮製推行改革;同時,未曾到過隋唐之日本智識階級,聞彼等留學生(僧)之傳述後,亦有急思模倣之心(註八)。是故唐朝教育制度影響於日本者,更屬自然之事。

日本正式採用唐學制,遂使大學隸屬於式部省之下,教育五位以上之子弟,國有國學,隸屬於園

P.290

司,以教育各地人才,這與唐代學制相似。大學內設明經道及紀傳道等課程:關於禮記、春秋、左傳、毛詩、周禮、儀禮、周易、尚書、孝經、論語等之研究,這屬於前者;關於文選、爾雅、史記、漢書、後漢書、晉書等之研究,這屬於後者。這些經史漢籍,都由我國傳入的,前述聖德太子派遣隋使及留學生及學問僧入隋通聘,其目的在吸收中國文化,以為改革日本國內庶政的準繩。大多數留學生及學問僧居留中國很久,即如高向玄理及南淵請安均達三十二年之久,僧旻亦達廿四年之久;他們在中國除學習佛學以外,對中國儒家及諸子百家無不盡心研究。當其回國,更携回中國經史典而歸,其對日後大化革新運動貢獻尤偉。聖德太子所製定十七條憲法內容,多採取佛經、詩經、書經、孝經、禮記、左傳、論語、孟子、中庸、千字文、莊子、管子、韓詩外傳、說苑、史記、漢書、墨子、荀子、文選等四書五經諸子百家之精華,故所授者當不超出這些書籍範圍。即如中臣鎌子與中大兄皇子俱手把黃卷,自學周孔之教於南淵先生所(註九)。僧旻亦被迎為諸皇子講授「周易」(註十)。凡此可知唐朝學制影響於日本學校者很深。

尊師重道為我國教育傳統的精神,日本既接受唐朝學制,對於尊師重道的精神,更為重視。皇極天

P.291

皇(中大兄皇子之母),為酬謝高向玄理及僧旻之教育皇族子弟之功勞,一面借重他們所吸收唐朝文物典章知識,以便改革庶政,乃於孝德天皇元年(唐太宗貞觀十三年,西元六四二年),任高向玄理及僧旻二人為國博士,使其參加維新大業。當時所謂國博士係官名,並非學位,等於中史政府之最高顧問。

就賦稅而言,廢世襲官制,收土地為國有,實行班田收授法,製定戶籍及年號,定租稅為租、庸、調三種;這些都由唐制蛻化而來的。在刑律方面,日本中古時期的刑罰,分笞、杖、徒、流、死五等。又有六議八處等。所謂六議者,一曰議親,二曰議故,三曰議賢,四曰議能,五曰議功,六曰議貴;所謂八處者,乃謀反、謀大逆、謀叛、惡逆、不道、大不敬、不孝、不義是也。這都從唐代之五刑、八議、十惡蛻化而出,只是較唐制為單純。由於日本在多方面擇取唐化最優秀文化制度,給日本政治史上帶來一個光明前途──大化革新。

P.292

隨遣唐使來中國的學問僧與留學生,因居留中國時間很久,他們不獨對於中國之儒學,佛學及經義多熱心研究,即對政治、法令、文章、詩歌、書法等亦多注意研習,因當時日本政府仿唐制度設立學校,其取材多為中國之經史典籍,故一時漢文學頗為發達;當時對漢詩文造誼亦復頗深。因此,有不少留學生與當時第一流文人交遊,互相唱酬。其中以吉備真備、阿部仲麻呂、淡海三船、石上宅嗣等人最為著名。吉備真備於開元年間入唐,從諸儒受經業,在唐十七年(一說十九年),博涉經史,工於詩文,當其歸國時據回唐禮、大衍曆經、大衍曆立成等,對於日本文化之貢獻很大。曾與大和長岡共同刪定律令二十四條,為當世所譽。又傳日本之五十音圖為吉備吉備所作,日史謂其「通經史,綜眾藝,陰陽曆算無所不通,創假名,傳圍碁」。淡海三船為大友皇子之曾孫,賜姓淡海真人,生性聰敏,博涉群書,光仁天皇寶龜年間(唐代宗大曆年間)任大學頭兼文學博士,文名甚高,與石上宅嗣被稱為「文人之首」。傳神武天皇至光仁天皇諡號,為淡海三船奉勅所撰(註一)。石上宅嗣出仕稱德、光仁二朝,博學強記,精於經史漢籍,善為詩文,尤精草隸,賦詩傳於後世者數十篇。阿部仲麻呂,由於工於漢學仕於唐朝,改名曰朝衡,留唐不歸。其他如小野篁、橘逸勢等,都工於漢學著稱一時,當時文人亦稱之為橘秀才。因此,唐代文風,便隨同留學生及學問僧傳到日本。促進日本人仿效唐人的詩文,便產生許多作品。即如空海所撰「性靈集」十卷,淡海三船所編「懷風藻」一卷,小野岑壽奉勅所撰「凌雲集」一卷,藤原冬

P.293

嗣、仲雄王壽勅撰之「文華秀麗集」三卷,良峯安世所撰的「經國集」六卷,以及藤原明衡所編之「本朝文粹」十卷,都成於唐中葉;深受六朝到唐初駢儷文體的影響,都是漢字文學史上不朽的別集總匯。誠如治漢文學極負盛名的青木正兒博士、岡田正之博士及清原貞雄博士等,均一致認為中國學術文化對日本之影響,既大且久。青木博士在其「中國文學對日本文學的影響」一書曾云:「日本文學由文體上看起來,可以分為和文漢文兩系統,千數百年漢文既被用為日本文的一體,不能因為他是摹倣外國文體而除外,在這方面直接受中國文學之影響,發動自不必說,然而摹倣中國文學的我國漢詩文,受很大的外來影響。是極其當然的現象毫無足奇。所以在文學史的價值和興味上,和文系的國文所受中國文學的影響,幾似有重大意義」(註二)。岡田正之在其「日本漢文學史」一書中云:「開國以來(指日本),我邦之得以發展完成高潔醇健之思想者,縱然不能謂為係本於我邦固有之美德,但為我國所同化之漢文學,給予其性情志氣之影響最為巨大者,則為無

P.294

人敢予爭辯之事實;堪為我邦之漢文學的,有列聖之詔勅,有開國以來之國史,有我等祖先所披𠘟之漢詩文。若拜展詔勅,則誰其不感於聖德之宏遠者乎?若一讀六國史,大日本史,或日本外史等,則誰其鑑察光輝史迹而不啟發忠愛之至情者乎?……千歲之下,慕名臣之至誠,其令人思懷英雄之胸襟,其與和歌有何等之差別乎?抑有甚者,幕末志士,以心血而綴成之文字,實產生促進明治維新之眾多名士者也。此誠說明了被我邦所同化之漢文學,對於國民思想給予莫大影響之因由者也」(註三)。清原博士在其「儒教及道教與日本文學之交涉」一文亦云:「就我國之文學發展而言,亦決不能超出其範疇,換言之,在形式上則專受漢文學之影響而發達臻於完成。在精神上,所受儒教,道教,甚至於佛教或其他思想之影響,亦極為顯著。……專就德川時代以前而言,給予日本文學影響最大者,蓋即為佛教及儒教,其次算是道教及基督教」(註四)。由於日本文學所受中國文化思想,最為深遠;漢文經典書籍既傳入日本,漢文被正式採用為日本文學之一體,則日本文學作品,隨時都會受中國文學上之作風及思想體裁之影響,乃屬事所當然。

例如空海所編著之「文鏡秘府論」六卷,最富歷史文獻價值,是將我國六朝到晚唐批評文學匯集成冊。凡有關修辭論、音樂論,以及批評論。其中,論對及論詩二十八病最為有名。詳論詩文修詞法,八病說本於沈約而更加推闡,精研平仄及對偶,與作律詩等法則。而且其所引詩歌和古書,有的在我國早經失傳,這是現在研究六朝到晚唐文學最珍貴的史料。

漢文學移植日本以後,不但促進日本漢文學發達,同時也鼓勵日本本身文學以及史學的興趣。聖武

P.295

天皇(唐玄宗時代)為提倡獎勵漢文學,並設置文章博士學位,曾親抄隋唐之王居士詩三百首,及當時名家詩若干首,匯成一集,刻藏正倉院中。天智天皇之子大友皇子(即後來之弘文天皇)是當時漢文詩之佼佼者。此外皇族中,尚有舍人親王及忍壁親王等擅於漢詩而名重一時,當時日本之漢學家亦倣唐儒,所撰之詩集有家集及選集兩種。相傳日本最早之家集有「藤原宇合集」及「銜悲集」,但此兩書今已失傳(註五)。當時所編纂之漢文詩集,留傳於今者,則為著名於世之「懷風藻」這是奈良時代遺留下來的最古詩集。岡田正之博士云:「懷風藻」雖非我邦集類之權輿,然因「宇合集」,「銜悲集」已如前述,今已失傳。故現存古代詩集以此為第一者,恰如「萬葉集」在其他家集或類聚歌林等不傳於今日,佔居歌集之先一樣。若無「萬葉集」則無從接觸古歌之英華,但若無「懷風藻」亦不足以徵古詩之精髓。啟開上代文化之一大光輝者,實有賴於此兩集之並存留傳也。若把「萬葉集」比諸鴻寶殊珍,「則懷風藻」之片言隻辭,無啻拱壁鎰金也』(註六)。於此可知「懷風藻」於日本古詩文學所估之地位如何重要也。

「懷風藻」相傳為淡海所撰,於孝謙天皇天平勝寶三年(唐玄宗一寶十年,公元七五一年)十一月撰成。「懷風藻」之作者以天皇、僧侶、皇子、隱士為主,其較為著名者如大友皇子、大津皇子、文武天皇、藤原不比等。「懷風藻」以五言詩居多,共一○九首,七言詩僅七首而已。八句者居多,四句者次之。十句以上之詩極少。「懷風藻」所收詩集多倣自我國南北朝詩句或多師匠其詩境,且平仄多所不諧。而七言詩皆不如五言,「漢詩於日人為外國文學,困於格律,拘於聲音,習之誠非易也」(註七)。

P.296

「淩雲集」、「文華秀麗集」、及「經國集」等所謂勅撰三集,其內容多為七言律絕之句,顯受唐代詩風的影響,而去六朝已遠。空海之「三教指歸」一書係倣自我國衛元嵩之「齊三教論」七卷、楊上善之「三教詮衡」(十卷)、唐法琳之「三教不齊論」、法雲之「三教論」;是空海二十四歲時之作,完成於桓武天皇延曆十六年。其內容則論儒佛老之旨趣,其假名乞兒即以自況,而為佛教張目者。至於「性靈集」,係空海弟子高雄寺僧真濟集空海之詩文而成者。空海平生所編纂之書嘉惠後學最大者,則為「文鏡秘府論」,已如前述。

其他,則如「萬葉集」、「古今集」的歌集,以及「枕草紙」、「源氏物語」、「伊勢物語」等散文和小說,顯都受了中國詩經、南華真經、漢武內傳、飛燕外傳,長恨歌、霍小玉傳、本事詩、章臺柳等雜纂的影響,撰寫成編者。「萬葉集」為日本最古的詩歌作品,也是奈良時代人物所撰的日本歌集,全集共二十卷,四千五百三十餘首,集中歌詠作者多達六百餘人,而年代自仁德天皇天平寶字三年(七五九),前後共達四百五十年之久。其歌以萬葉假字(純用漢字)寫成,歌體雄健而貴自然,無所拘束,則與後世專以雕琢為事者,迥異其趣。

P.297

由於遣唐使多次來往中國,以及大量留學生及學問僧入唐求法,其在多方面吸收唐代優秀文化;尤以中國歷史書籍傳入日本後,影響於日本史書編纂最為明顯。誠如黑板勝美博士云:「我國之文化受中國文化之影響乃無可諱言的,然則有關我國之歷史思想,或對於編纂歷史之觀念以及方法,自初則已繼承中國修史之傳統」(註八)。由於中國史書傳入後,啟發了日本史學的曙光,促使日本開始修史事業。「古事記」及「日本書紀」為日本現存最古史書,但此兩書皆仿自中國正史之「史記」、「前漢書」、「後漢書」及隋書等作法而成。我國之「史記」、「前漢書」及「後漢書」,輸入日本,早為上流知識份子所熟悉,遂啟發日本修纂國史之動機。因此,於推古天皇廿八年與大臣蘇我馬子計議修撰帝紀,舊辭,天皇紀及國記臣連伴造國造百八十部,並公民等本紀等史料,後因蘇我氏之亂而被燬。嗣後日本數度修史,元明天皇時,勅令安麻呂纂修國史,將稗田阿禮口授古史傳說,至西元七一二年完成「古事記」一冊,是為現存日本最早之史書。「古事記」內容,多屬無稽之怪誕故事,因當時尚無假名,故該書係用漢字和漢字作音標所寫的日本語交雜而成;其體裁或一句之中,交用音訓,或一事之內,全以訓讀(註九)。所以一般學者稱其文體為「準漢文體」。

「古事記」完成不久之後,復令舍人親王及太安麻呂等纂修「日本書紀」,上自神代,下迄持統天皇,千餘年之史事,全依照我國正史編纂法,於西元七二○年完成「日本書紀」三十卷。系圖一卷,

P.298

此為日本撰修漢文體正史之先聲。日本書紀原名日本紀,蓋因仿「後漢紀」之體裁而編纂,故名為「日本紀」。至嵯峨天皇弘仁年間(八一○──八二三),模仿中國正史之漢書、唐書,因而加一「書」字,始稱「日本書紀」(註十)。該書紀神代至持統天皇的事,書中文辭概用熟練的漢文寫成,體例雖仿我國正史本紀,但既非紀傳體亦非編年體,而是混合體。其取材多係抄襲我國正史,故其內容較「古事記」為豐富,極受日本各界所重視,日人往往以「日本書紀」比和我國之書經,以為可不讀周誥殷盤,但不可不讀日本書紀。

日本書紀完成後,中國式之官撰修史事業,至醍醐天皇延喜元年(唐昭宗天復元年,西元九○一年),其間陸續修撰五種史書,即續日本紀、日本後紀、續日本後紀、日本文德天皇寶錄、日本三代實錄等五部國史,都是依漢文編年相繼完成,合稱之為六國史。這些漢文體正史編纂法,都由遣唐使與留學

P.299

生(僧)傳入日本,都因「史記」、「漢書」的影響而編成的。誠如清原貞雄博士云:「六國史專仿中國史記,漢書以下諸史中之本紀而編,中國歷代正史所謂之二十四史,都是某朝把滅亡了前朝之歷史加以編纂者,列如唐朝編纂隋歷史是也。日本朝廷一系相傳,並不似中國有彼亡此興的事實。卻也仿中國,只編至前代為止,而不記當代的事」(註十一)。日本六國史不僅文體均屬漢文寫成且連取材亦多取法中國正史,故三代實錄序:「今之所撰,務歸簡正,君舉必書,論言遐布,五體沿革,萬機變通,祥瑞天之所祚於人生,災異天之所戒於人生,理燭方策,撮而悉載之」。六國史雖多仿中國正史本紀而作,但其與中國正史仍有不同處,最顯著者,乃缺乏論贊。菅原道真奉勅編纂「三代實錄」類聚國史,即在彌補六國史編年史之缺陷。顯然亦受中國類書之影響,其項目之分類亦多參考中國史書。

在此我需要補充說明:奈良時代日本文學係以漢詩為中心,而日本詩文則仿習六朝之駢麗體。平安初期雖仍承奈良朝之精神,以漢詩為文學中心,但後來逐漸趨向於詩文並重。至平安中期以後之日本文學係以「物語」為中心。「物語」之結構大體以和歌為中心,用小語方式,各段獨立,自成一闋,但脉絡貫通,全體可構成一綜合體裁的小說(註十二)。由此可平安朝已較奈良時代為進步,對於中國文化漸由純粹模仿而逐漸趨於半獨立性創造及開化的狀態。故平安中葉有假名文字的發明,逐漸演成以「日本為體漢學為用」的半獨立文化,遂有用假名文字寫作之所謂「國文學」產生。

前述「六國史」以仿中國正史,全依漢文編年體相繼完成,平安中期以後所撰私史,例如「榮華物語」、大鏡、今鏡、增鏡,雖用和文撰寫,但其精神則與用漢文所寫成的「六國史」一脈相承,仍與中

P.300

國史學精神構成一體。其書名都用「鏡」字,「鏡」之」意義即「以古為鑑」,也就是歷史的意思。此之「鏡」與「鑑」字體雖有別,但其含意相同。中國之「殷鑑不遠」之古諺,而史書多用「鑑」字,如「金鑑錄」、「唐鑑」、「資治通鑑」等,凡資君主之鑑戒。由此可知,上述史書多用「鏡」(鑑)字,正是中國思想的產物。

平安朝末期:在佛教方面,也產生了不少史書,則如比叡山功德院之皇圓所著之「扶桑略記」,奈良藥師寺僧景所著「日本國現報善惡靈異記」。比叡山橫川楞嚴院之鎮原所著「大日本國法華經驗記」、慶滋保胤之「日本往生極樂記」、惠心之「往生要集」、大江匡房之「續本朝往生傳」、三善為康之「拾遺往生傳」、筑前沙彌蓮禪之「三外往生記」、藤原實友之「本朝新修往生傳」等,以上多為記述有關佛教之書籍。

就曆法而言,日本究於何時始用曆法,論者不一。正史記載,日本之有曆法約於六世紀中葉欽明天皇之世,始正式使用曆法。魏志倭人傳云:「其俗不知正歲四時,但計春耕秋收為年紀」,這說明了在三世紀時,日本人除播種及收穫期外,尚不知有曆法。欽明天皇遣使於百濟求曆法博士,日本始有曆法,至推古天皇十二年因宋元嘉曆自百濟傳入,聖德太子乃正式採用。此為日本最早採用中國曆法。自此以後,遣唐使數度往來,日本一切模仿唐制,因唐朝曆法的影響而使日本曆法迭有改變。

自推古天皇十二年頒佈元嘉曆後,經八十八年,至持統天皇四年(唐中宗嗣聖七年,公元六九○年)十一月兼用鳳儀曆。日本書紀記其事云:「奉勅始行元嘉曆與鳳儀曆」(註十三)。元嘉、鳳儀兩曆併用

P.301

時間只有六年,至文武天皇二年(唐中宗嗣聖十五年,西元六九八年)以後停止元嘉曆,專用鳳儀曆。按鳳儀曆為唐高宗時李淳風所造,初稱為麟德甲子元曆,後改稱鳳儀曆。日本遣唐留學生吉備真備於元正天皇養老元年(唐玄宗開元五年,西元七一七年)入唐,在唐十七年於聖武天皇七年(唐玄宗開元二十三年,西元七三五年)歸國時,携歸大衍曆、大衍曆立成十二卷,呈獻日廷,因而引起日本曆法改革。大衍曆又稱開元大衍曆,唐玄宗因感於麟德曆署月蝕比無效,特命高僧一行所造,於開元十五年完成,是為當時最新穎進步的曆法。吉備真歸國時携回日本,淳仁天皇即位後於天平寶字七年(唐代宗廣德元年,西元七六三年)八月,乃正式詔廢儀鳳曆,而採用大衍曆。大衍曆頒用十七年後,光仁天皇寶龜十一年(西元七八○年),遣唐使錄事羽栗臣翼,携回寶應五紀曆,呈獻日廷。日廷本擬採用五紀曆經修改曆法,然因以「無人習學,不得傳業」(註十四)。遂繼續採用大衍曆,至八五六年採用大衍、五紀兩曆,大衍曆頒用先後達九十四年,而五紀曆僅有四年而止。長慶宣明曆,係唐穆宗長慶二年(西元八二二年),徐昂所造呈獻朝廷者。八八九年(唐宣宗大中三年),由渤海大使馬孝慎獻給日廷,後因陰陽頭曆博士大春真野麻呂奏請,清和天皇乃於貞觀四年詔廢大衍曆五紀兩曆,而採長慶宣明曆。宣明曆自貞觀四年頒用後,直至江戶時代(八六一—一六八四年)先後達八百廿三年之久。日本一直沿用宣明曆。遲至靈元天皇貞亨元年,才改用貞亨曆。宣明曆在中國採用只七十一年,而在日本竟達八百二十三年。於此可知日本王朝採用唐代曆的法情形,自靈元天皇貞亨元年捨宣明曆而採用日人自製之貞亨曆後,至明治天皇太陽曆為止,以往日本歷代王朝曆法無不受唐朝曆法之影響也。

P.302

P.303

詩詞歌賦,是中國文學之一,賦詩述志,感道神人,固為文化生活之一種表現,即欣賞古人詩篇詞句,亦足以陶冶個人的性情,「擴充才識,趨於溫柔敦厚」(羅香林語)。談到詩文,文以漢代為優,詩以唐代為盛。中日文化交流,亦以唐代為最。日本遣唐使,自貞觀五年(六三一年)起,首遣犬上御田鍬入唐,自此歷高宗、武后、玄宗、肅宗、代宗、德宗、文宗、昭宗等朝,先後達十九次,尤以玄宗朝最為頻繁。每次遣唐使,都有學生與學問僧,或其他人員等,人數少則數人,多達數百人。其使臣與學生及學問僧回國時,不僅携歸大批佛教經典,並携回各種文籍文具,及詩文集等,多不勝舉。即如圓仁自記入唐新求聖教目錄。其中列舉唐人詩篇集,則有:

開元詩格一卷、祝無膺詩集一卷、杭越定和詩集一卷、詩集五卷(以上揚州求得),丹鳳樓賦一卷

P.304

、詩贈格一卷、杭越唱和詩一卷、進士章嶰集一卷、僕郡集一卷、莊翺集一卷、杜員外集二卷、臺山集、雜詩一卷、白家詩集六卷(以上長安求得)。

以上所舉,多達十四種,其他各使臣及留學生學問僧等,所蒐集詩文集携歸者,當遠勝圓仁所獲千百倍也。當時遣唐使及留學生、學問僧,至唐留學,吸收中國文化,至為熱烈。其人品格行誼亦多為中國知識份子所尊重。唐代詩人往往以詩歌贈送日僧,唯數不少。因此,唐詩亦隨中國學術文化傳入扶桑。而日本留學僧侶,亦多喜愛唐詩。這種詩歌,不特可為增進中日民族情感,溝通兩國文化交流,由於日人喜愛唐詩,故唐詩向外傳播,對促進日本性靈詩學的發展及加強對傳播中國文化,亦有很大的貢獻,迄今日人仍以賦漢詩為無上榮譽!

其中關係最大者,則為玄宗朝諸詩人,若王維、儲光羲、李白、以至包佶趙驥等對日阿部仲麻呂回國,多贈送詩篇(註一)。

阿部仲麻呂於玄宗開元初,為再次入唐之真人粟田副使,抵唐後,以其愛慕中國文化,遂不願遽返日本,並改名為「朝衡」,亦曰晁衡,別字巨卿,歷任玄宗肅宗二朝,享有聲譽。朝衡不特愛慕中國文化,並很有學問,其於玄宗時並與多數詩人友好。當其回國時,王維有「送秘書晁監還日本國詩」並序一篇。其與朝衡友誼如何?於此可見矣。其序云:

「……海東國日本,為大服聖人之訓,有君子之風,正朔本乎夏時,衣裳同乎漢制。……晁司馬,

P.305

結髮遊聖,負笈辭親,問禮於老聃,學詩於子夏。魯借車馬,孔丘遂適於宗周,鄭獻縞衣,季札始通於上國,名成太學,官至客卿。必齊之姜,不歸娶於高國,猶在晉楚,亦何獨於由余。遊官三年,願以君羹遺母,不居一國,欲其晝錦還鄉。……於是稽首北闕,裹足東轅,篋命賜之衣,懷敬問之詔,金簡玉字,傅道經於絕域之人。方鼎彝尊,致分器於異姓之國。……去帝卿之故舊,謁本朝之君臣,詠七子之詩,佩兩國之印。子其行乎,餘贈言者」(註二)。

王維字摩詰,河東人,工書畫,開元九年(七二一)擢進士第,官至尚書右丞。其詩詞秀雅,意新理愜,初視平淡,讀久味深。他「贈送秘書晁監詩」云:

「積水不可極,安知滄海東;九州何處遠,萬里若乘空。向國唯看日,歸帆但信風;鰲身映天黑,魚眼射波紅。鄉樹扶桑外,主人孤島中;別離方異域,音信若為通。(全唐詩第二函第八冊)。

趙驥字雲卿,鄧州穰人。開元中舉進士,官至秘書少監(註三)。他與朝衡殆為同事,觀其詩意以與朝衡交誼甚深。他有「送晁補闕歸日本詩」一首:殊為親切。詩云:

「西掖承休澣,東隅返故林;來稱剡子學,歸是越人吟。馬上秋郊遠,舟中曙海陰;知君懷魏闕,萬里獨搖心」。(全唐詩第二函第九冊)

儲光羲,為袞州人,初遊太學,開元十四年以高第舉進士,則有洛中貽贈朝校書一首,朝衡即日本人也。觀其詩意,其與朝衡似亦友善。詩云:

「萬國朝天中,東偶道最長;吾生美無度,高駕仕春坊。出入蓬山裏,逍遙伊水傍;伯鸞游太學,中

P.306

夜一相望。落日懸高殿,秋風入洞房;屢言相去遠,不覺生朝光」。(全唐詩第二函第十冊)

包佶字幼正,天寶六年(七四七)舉進士及第,累官諫議大夫,亦有詩贈送朝衡東歸,他的詩云:

「上才生下國,東海是西鄰;九驛蕃君使,千年聖主臣。野情偏得體,木性本含真;錦帆乘風轉,金裝照地新。孤城開蜃閣,曉日生朱輪;早識來朝歲,塗山玉帛均。」(全唐詩第三函第九冊)。

唐代詩人中,要以李白與朝衡情誼最深。朝衡於唐代宗大曆五年(七七○)死於日本。李白所作「哭晁卿衡詩」則更愴切,其詩云:

「日本晁卿載帝都,征帆一片繞蓬壷;明月不歸沉碧海,白雲愁色滿蒼梧。」李太白全集卷二十五。

(李白於寶應元年(七六二)去世,故此詩殆為寶應元年以前送朝衡歸日後或以傳聞其死而作。)

日人吉備真備,留學唐朝十七年,深治儒學,歸日本仕至右大臣,曾就中國楷書偏旁,相傳作片假名,及其稍後入唐學問僧,空海歸國創作平假名,合為日本文字。日本有獨立文字,即始於此。吉備歸國時,沈頌亦有詩送他,其詩云:

「君家東海東,君去因秋風;漫漫指鄉路,悠悠如夢中。煙霧積孤島,波濤連太空;冒險當不懼,皇恩措爾躬」。(全唐詩第三函第九冊。)

玄宗以皇帝之身,亦有詩贈送日本使節。據日本高僧傳:謂天平勝寶四年,藤原清河為遣唐大使,至長安見玄宗,玄宗曰:聞彼國有賢君,今觀使者趨揖有異,乃號日本為禮儀君子國(註四)玄宗詩云:

日下非殊俗,天中嘉會朝;念余懷義遠,矜爾畏途遙。漲海寬秋日,歸帆馱夕颷;因驚彼君子,王

P.307

化遠昭昭。」

玄宗以帝王之尊,竟以詩贈送日使,可見當日贈詩為兩國交誼中極重要之表現,非泛泛友情所能得之。

天寶十四年(七五五),經安史亂後,唐代文化雖遠不及初唐時光輝,但日本遣唐使仍然如故,其留學生及學問僧,仍源源不斷,至中國留學,吸取中國文化。晚唐詩人中最負盛名者,則為錢起、劉禹錫等十餘人。錢起為吳興人,天寶十年舉進士及第,官秘書省校郎。曾有詩贈送僧歸日本,其詩格新奇頗為人稱道。其詩云:

「上國隨緣住,來途若夢行;浮天滄海遠,去世法舟輕。水月通禪觀,魚龍聽梵聲;惟憐一燈影,萬里眼中明。」(全唐詩第四函第五冊)。

日僧智藏,於德宗時至唐留學,嘗遍遊中國各地名勝,得與劉禹錫相交,劉禹錫為彭城人,唐德宗貞元九年(七九三)擢進士第,登博學宏詞科。善詩,晚年尤妙。智藏歸國,禹錫遂贈詩云:

「浮杯萬里過滄溟,遍禮名山適性靈;深夜降龍潭水黑,新秋放鶴野田青。身無彼我那懷土,心會真如不讀經;為問中華學道者,幾人雄猛得寧馨?」(全唐詩第六函第三冊)。

日僧空海,於延曆二十三年(八○四),三十一歲,與最澄同隨遣唐使藤原葛野麻呂入唐,就青龍寺惠果學習密教,得秘密真言之印,留唐凡二年。在唐頗有聲譽,當其(八○六)回國時,唐代詩人紛紛贈詩。徐凝贈送詩所云日本使臣,即指藤原葛野磨或其判官菅原清公也。其詩云:

P.308

「絕國將無外,扶桑更有東;來朝逢聖日,歸去及秋風。夜泛潮迴際,晨征蒼莽中;鯨波騰水府,蜃氣壯仙宮。天眷何期遠,王文久已同。相望沓不見,離恨托飛鴻。」(全唐詩第七函第十冊)。

馬總字會之,扶風人,其與胡伯崇所贈日僧空海之短詩,頗為日人所傅誦。後空海作性靈集,其自序特為引述總詩云:

「何乃萬里來,可非衒其才;增學助元機,士人如子稀。」(何世寧輯全唐詩逸卷中)。胡伯崇贈釋空海歌云:

「說四句演毘尼,凡夫聽者盡歸依;天假吾師多伎術,就中草聖最狂逸。」(全唐詩逸卷中)

此外賈島、許棠、皮日休、陸龜蒙、顯萱等都有詩贈送日僧歸日本。賈島贈送詩云:

「懸帆待秋水,去入杳冥間;東海幾年別,中華此日還。岸遙生白髮,波盡露青山;隔水相思在,無書也是閑」。(全唐詩第九函第四冊)。

此詩題,原為「送褚山人歸日東」,褚山人原名未悉,殆亦日僧之翹楚也。許崇為宣州涇縣人,唐懿宗咸通十二年(八七一)舉進士及第,亦有贈送日本學子回國詩。其詩云:

「還鄉兼作使,到日倍榮親;向化雖多國,如公有幾人?孤山無返照,積水合蒼旻;膝下知難住,金章已繋身。」(全唐詩第九函第八冊)。

晚唐詩人中,要以皮日休、陸龜蒙等贈送日僧圓載之篇章為最著。皮日休字襲美,一字逸少。襄陽人,于懿宗咸通八年(八六七)舉進士及第,官至太常博士。他送日僧圓載歸日詩云:

P.309

「講殿談餘著賜衣,椰帆欲返舊禪扇;貝多紙上經文動,如意缾中佛爪飛。颶母影邊持戒宿,神波宮裏受齋歸;家山到日將何入,白象新秋十二圍。」又重送詩云:

「雲濤萬里最東頭,射馬臺深玉署秋;無限屬城為躶國,幾多分界是亶州。取經海底開龍藏,誦咒室中散唇樓;不奈此時貧且病,乘桴直欲伴遊師。」(均見唐詩第九函第九冊)

陸龜蒙,字魯望,江南蘇州人,嘗舉進士不第,並作詩二首送圓載上人回日,其前一詩云:

「老思東極舊巖扇,却待秋風泛舶歸;曉梵陽烏當石磬,夜禪陰火照田衣。見翻經論多盈篋,親種杉松大幾圍;遙想到時思魏闕,只應遙拜望斜暉。」(全唐詩第九函第十冊)。其後一詩云:

「九流三藏一時傾,萬軸光凌渤澥聲;從此遺編東去後,却應方外有諸生。」(全唐詩第九函第十冊。)

顧萱,字宏至,亦江南進士,亦有詩贈送圓載回日,其詩云:

「師來一世恣經行,却泛滄波問去程;心靜已能防渴鹿,鼙喧時為駭長鯨。禪林幾結金桃重,梵室重修鐵瓦輕;料得還鄉無別利,只應先見日華生。」(全唐詩第十函第一冊)

此外,晚唐詩人中,尚有司空圖、方干、韋莊等都曾有詩贈日人。司空圖字表聖,河中虞鄉人,咸通末(八七三),擢進士第;晚年隱居中條山,工於詩,常與日僧往還。其作送日東鑒禪師詩云:

「故國無心度海潮,老禪方丈倚中條,夜深雨絕松堂靜,一點飛螢照寂寥」。(全唐詩第十函第一冊)。

方干字雄飛,新定人。嘗作送人遊日本國詩,及送僧歸日本詩,為時人所傳誦。其送僧歸日本詩云:

P.310

「「四極雖云共二儀,晦明前後即難知;西方尚在星辰下,東域已過寅卯時。大海浪中分國界,扶桑樹底是天涯;滿帆若有歸風便,到岸猶須隔歲期。」(全唐詩第十函第三冊)

韋莊,字端已,杜陵人。唐昭宗乾元元年(八九四)舉進士及第。其所作送日本國僧敬龍歸詩,以清逸見稱,唯敬龍原名,無法考悉耳,其送詩云:

「扶桑已在渺茫中,家在扶桑東更東;此去與師誰共到?一船明月一帆風。」(全唐詩第十函第九冊)

唐代不特文人學士,善於詩歌,即佛教僧侶,亦多工於詩詞。名僧無可與貫休,亦多有詩篇送贈日僧。無可俗姓賈氏,范陽人,其與賈島為從兄弟,其詩名亦與賈島馳譽當時。他的送詩云:

「海霽晚帆開,應無鄉信催;水從荒外積,人指日邊迴。望國乘風久,浮天絕島來;儻因華夏使,書札轉悠哉。」(全唐詩第十二函第一冊)。貫休字德隱,俗姓姜氏,婺州蘭溪人,七歲出家,日讀經千字,過目不忘,既精佛理,詩亦奇險,兼工書畫,所作羅漢像,極為世所重。唐末更為吳越錢鏐所重視。他送僧歸日本詩云:

「焚香祝海靈,開眼夢中行;得達即便是,無生可作輕。流黃山火著,碇石索雷鳴;想到夷王禮,還為上寺迎。」(全唐詩第十二函第三冊)

以上所舉贈送日人詩,雖精粗不一,但皆各有其對象與作用,即為留居中國之日本學生或學問僧,殆都喜愛中國詩詞者。因此,唐詩便隨日本遣唐使與僧侶等傳至日本矣。日本朝野對唐詩喜愛,上自皇室,下至文人,旁及釋子,無為喜作中文詩詞,迄今仍未衰,以作唐詩為榮。

日本學士僧侶,既多喜作中國詩歌,並試選擇二三詩篇例證,可見日人詩歌風格清秀,不讓於唐代詩人。

留唐回國所作中文詩歌,首開日本詩歌風氣者,則為阿部仲麻呂,即朝衡之銜命使本國詩云:

「銜命將辭國,非才忝侍臣;天中戀明主,海外憶慈親。伏奏違金闕,騑驂去玉津;蓬萊鄉路近,若木故園鄰。西望懷恩日,東歸威義辰。平生一寶劍,留贈結交人。」(河世寧輯日本詩紀卷六)又如丹墀廣成之遊吉山詩云:

「山水隨臨賞,巖溪逐望新;朝看度峯翼,夕翫躍潭鱗。放曠多幽趣,超然少俗塵;棲心佳野域,尋問美稻津」,日本詩紀卷六。

由這兩首詩看來,日人詩歌幽雅自然,顯受王維詩格的影響,日僧中以空海詩歌最負盛名,其秋日奉賀護命僧正大師詩云:

秋風颯颯飃黃葉,桂月團團沾白處;蟲響悲哀愍莫間,雁聲斷續疎天路。大師今歲臨重九,經論講談幾許度;悲智津梁比舟筏,親無愛濟緇素。提我童蒙洒醍醐,開餘生聲示正路;粉身碎體何能答,唯憑風疾白牛路。」(日本詩紀卷十二)。

菅原清公於桓武天皇延曆二十三年(八○四),出使中國,空海即附其專舶入唐。菅原清公於九月九日(註五),侍宴神泉苑,各賦一物得秋山詩云:

P.312

「三山縹渺滄瀛外,五嶽嵯峨赤縣中;防雪古松千幾翠,待風危葉九秋紅。落泉瀑布懸飛鵠,晴雨收絲閉薄虹;仁者樂人何所寄,國家襟帶在西東。」(日本詩紀卷八)。

中唐文士,以韓愈、柳宗元、劉禹錫等,最負盛名。今觀空海與菅原之作,顯受劉禹錫之影響也。菅原歸日後,官至大學頭、左京大夫,所著有菅家集六卷。空海回日後,以作平假名著稱,所著書有「性靈集」及「秘府論」等,均為日僧中享負盛名的人物,不唯開創真言宗為佛教一代大宗師,對促進中日文化交流亦有其顯著的貢獻。

當時日本不獨文臣僧侶喜愛賦詩,即一國之主天皇,亦不例外喜作中文詩。文武天皇所作述懷詩云:

「年雖足戴冕,智不敢垂裳;朕常宿夜念,何以拙心匡?猶不師往古,何救元首望!然母三絕務,旦欲臨短章。」日本詩紀卷一。其次,平城天皇所作賦花詩、嵯峨天皇神泉苑九日落葉篇,均為日後所傳誦者,其立意與風格,顯都受唐人風格所啟發。

P.313

日本書道,淵源於中國,誠如張隆延先生云:「中華書道,域外唯東鄰日本學人懃探消息;唐宋以還,駸駸日益」(註一)。「日本國內宿儒志師,志究商量,積歲終身,著述弘揚,光前名世」(同上)。日本本無文字,西元第四世紀時始從新羅人王仁傳入論語千字文。因此便以漢文成為日本通用文字;而文章、寫經等亦都以漢文為主,是為促進日本書法發達的主因。文章、寫經不但是一種作述,也是一種美術作品。重視文字的巧秀,故寫經事業愈流行,則書道亦隨之日益發達。因此,佛教全盛的奈良時代之日本書道,可說以寫經為其代表。日本最古之寫經,即為京都智恩院所藏菩薩處胎經四帖,是為欽明天皇十三年冬十月傳入的。此經卷為西魏大統十六年(五五○、欽明天皇十一年)陶仵虎所書寫,書風為隸體帶有楷體,比之敦煌出土古寫本還要古。此雖為日本現存最古之寫經本,但非出自日人手筆。日人最初手抄之經典,當以聖德太子於推古天皇二

P.314

十一年(隋煬帝大業九年,西元六一三年),手抄之「聖德太子御筆法華經義疏」四卷。其書法則楷書行書相交,間亦雜有草書,其書風筆調,則仿六朝隸楷體裁,似與北魏之造像銘有所淵源。其次法隆寺舊

P.315

藏之日本現存最古寫經本「金剛場陀羅尼經」(天武天皇十四年丙戊六八六書寫者),酷似歐陽通之書體,猶有六朝之風。此經雖在日本所抄寫,但筆錄似乎即出自朝鮮赴日之僧侶手筆。此外大和長谷寺千體佛之銘文書風,亦與此略同(註二)。

書寫經典為大乘佛法十法行之一,在印刷技術尚未發達時,盛行抄寫經文。初時或係專由寺院僧侶及私人抄寫,後來由於經文書籍之大量輸入,一般民間人亦多喜讀佛書典籍。因此,日本朝廷為欲促進日本文化,提高國民知識水準,故設立國家機構,專司經管抄寫經書人才,以期使中國文化普及民間,例如聖德太子曾學書法,聖德太子傳曆記其事云:「即賜文筆書法,日別習書數千字,三年以後,學王右軍書,時人大異」(註三)。推古天皇十年(六○二年)會選派書三十四人隨從百濟僧觀勤學習書法」(註四)。推古天皇十八年(六一○年)「高麗僧曇徵,法定赴日作紙墨」(註五),這對日本書道的發展,更有幫助。由於漢文經典輸入,以及書道之漸趨發達,這對日本文化之發展及其影響,均有極顯著之貢獻。

聖德太子於推古十二年(隋文帝仁壽四年,西元六○四年),親製十七條憲法,推古十九年著「勝曼經疏」,推古廿一年著「維摩經疏」,推古廿三年著「法華經疏」。顯都受書道精神鼓勵而成。

聖德太子攝政後,為建設中央集權統一國家,遣使通聘隋唐吸收中國文物典章,制定大寶養老律令。在律令制下中央政府設有堂管書教之書博士教書生之書法。養老令規定式部省轄下大學寮及國書寮,前者設有書博士二人掌教書法。後者設有寫書手二十人,以掌抄寫書史之類(註六)。書博士必取學術優

P.316

長者,書學生則以寫書上中以上者聽貢(註七)。由於養老令規定考秀才明經、進士、明法、貢舉人、貢人等均須帖答各科應考經選。(註八)於此可知當時書法已相當發達,而朝廷對書法極為重視;特在大寶令所制定大學書法之教授。

日人書家對中國王右軍之書法,極為欣賞。右軍書帖傳入日本,顯與唐僧鑑真東渡有關。天平勝寶六年(唐玄宗天寶十三年),鑑真東渡,曾據有王右軍真蹟行書一帖及小王(獻之)真蹟行書三帖(註九)。據天平勝寶八年(西元七五六年),六月廿一日東大寺獻物賬載有聖武天皇、光明皇后禮聘時之信幣物中有羲之書法及草行書等共二十卷。此書法二卷之卷數如次:

| 搨晉右將軍王羲之草書卷第一 | 二十五行 |

| 搨晉右將軍王羲之草書卷第二 | 五十行 |

| 搨晉右將軍王羲之草書卷第三 | 四十行 |

| 搨晉右將軍王羲之草書卷第四 | 五十四行 |

| 搨晉右將軍王羲之草書卷第五 | 三十行 |

| 搨晉右將軍王羲之草書卷第六 | 四十一行 |

| 搨晉右將軍王羲之草書卷第七 | 四十六行 |

| 搨晉右將軍王羲之草書卷第八 | 四十四行 |

| 搨晉右將軍王羲之草書卷第九 | 四十五行 |

P.317

| 搨晉右將軍王羲之書卷第十 | 二十五行 |

| 搨晉右將軍王羲之書卷第五十一 | 真草千字文二百三行 |

| 搨晉右將軍王羲之書卷第五十二 | 三十七行 |

| 搨晉右將軍王羲之書卷第五十三 | 二十一行 |

| 搨晉右將軍王羲之書卷第五十四 | 二十一行 |

| 搨晉右將軍王羲之書卷第五十五 | 二十五行 |

| 搨晉右將軍王羲之行書卷第五十六 | 四十一行 |

| 搨晉右將軍王羲之書卷第五十八 | 三十五行 |

| 搨晉右將軍王羲之書卷第五十九 | 二十五行 |

| 搨晉右將軍王羲之行書卷第六十 | 三十行 |

| 搨晉右將軍王羲之扇書一卷 | 二十行 |

天平勝寶八年七月廿六日,同寺獻物,賬所載獻上物賬有臨王羲之法帖屏風一具,及歐陽詢筆屏風。又天平寶字二年(唐肅宗乾元元年,西元七五八年),六月一日之獻物帳,亦有大小王真蹟。其中大王書九行七十七字,小王書十行九十七字。此外現在正倉院文書中尚存有當時寫經生練習羲之書法之廢紙;於以上所舉,可知奈良時代日本盛行右軍書法之梗概矣!

奈良時代不但為佛教全盛時期,也是日本寫經史上黃金時代。當時政府為獎勵經卷流通,設立「公

P.318

立寫經所」,並配以若干寫經師以抄寫經卷佛典。元明天皇和銅五年(唐睿宋大極元年,西元七一二年)之長屋王御願經,聖武天皇天年六年(唐玄宗開元廿二年,西元七三四年)。聖武天皇御願經,同十二年(七三九年)之光明皇后御願經,稱德天皇神護景雲二年(唐代宗大曆三年,西元七六八年)之孝謙天皇御願經、賢愚經(大聖武)、繪因果經等皆為寫經所抄寫者。這些經卷,其字數每行均為十七字,且書體則離六朝之風,而仿取隋唐之楷正書體。此外入唐僧師事張旭學書之吉備真備,回國後對日本書法界貢獻極大。我國東渡高僧鑑真、道鏡、良辨等筆蹟,在日本名寺古剎當可發現,於此可窺見奈良時代唐風書法之作品。

平安時代日本書道,較奈良時代更為進步。誠如伊木壽一氏云:「奈良朝以前之中國模仿風氣,進入平安朝後,因漢文學之隆盛,故自然持續不衰。由於漢詩文試作,故其文字必模擬彼土之書風,乃屬自然之情」。(註十)平安時代中國名家書帖輸入日本者較之奈良時代為多。最澄大師於唐德宗貞元二○年(西元八○四年)入唐,次年携石搨真蹟十七種歸國。計有:

| 趙模千字文(大唐石搨) | 大唐聖教序(大唐石搨) |

| 真草千字文(大唐石搨) | 天后聖教碑(大唐石搨) |

| 台山龍興寺碑(大唐石搨) | 潤山牛頭山第六祖師碑(大唐石搨) |

| 王羲之十八帖(大唐石搨) | 開元神武皇帝書法(鶺鴿大唐石搨) |

| 歐陽詢書法(大唐石搨二枚) | 王獻之書法(大唐石搨一枚) |

P.319

| 梁武帝評書(大唐石搨) | 安西內出碑(大唐石搨) |

| 兩書本一卷(此間書) | 天臺佛窟和上書法一枚(真蹟) |

| 古文千字文(此間書) | 真草文一卷(此間書) |

以上見最澄著:「法門道具等目錄」。

空海與最澄同年入唐,他於平城天皇大同元年(八○六年)回國,携有歐陽詢真蹟、不空三藏碑、急就章、蘭亭敘,李邕真蹟屏風、釋令起八分書一帖、鳥獸飛白一卷、德宗皇帝真蹟一卷、張誼真蹟一卷、大王諸舍帖一首、岸和尚碑一銅、徐侍郎(徐浩)寶林寺詩一卷等三十餘種法帖碑銘。(註十一)

最澄空海携歸之書帖碑銘,不獨對於他們二人書法有極大的幫助,而對於日本書法界發展亦有極大的貢獻。空海、橘逸勢、嵯峨天皇(以上三人稱三筆)、小野風、藤原佐班、藤原行成(以上三人稱三蹟),都是喜學右軍及歐陽詢書風,也是平安時代最著名的書法家。

空海不僅是平安朝真言宗名僧,也是當時第一流書法家,空海入唐後在青龍寺師事惠果和尚學習真言秘宗之教,並從韓方明學書法,被譽為草聖五筆和尚。他在唐僅年餘時間,除研究佛學外,對於當時唐朝所流行之篆隸楷行草以及飛白梵字等,皆曾涉獵,其中對於右軍書法猶見用力,故其書法頗有右軍書法風格。空海之書法,在日本書道史上獨創一格,兼擅篆隸行草飛白各體,神韻躍動,呈龍翔鳳舞之觀,為日本書道之一大宗師。後世稱空海之書法為「大師流」、或「大師樣」。而日本入木道之傳等亦萌始於此。麒麟、鸞鳳之象,垂露、懸針之體,或枕、提、懸,三種手法等,皆淵源於空海。伊木壽

P.320

十氏稱空海在日本書道史上之地位,猶如王羲之於中國。(註十二)空海的真蹟現存者有仁和寺之三十帖策子(部分),神護寺之傳法灌頂(大部分),東寺之風信帖(空海致最澄之書牘)、七祖讚(飛白書),醍醐寺之狸毛筆奉獻表(楷書)、大日經疏要文記,京都賀茂神光院所藏之金剛般若經開題,高野山之聾鼓指揮(又稱三教指揮)及「座右銘」,米澤市上杉神社所藏之綜藝種智院式等。其「座右銘」似仿張旭「自言帖」及杜甫「贈衞八處士」筆法,「金剛般若經解題」則取範孫過庭,「風信帖」有右軍書風,「綜藝種智院式」則模仿褚遂良,入筆有轉翻遒勁之妙(註十三)。

橘逸勢與空海同於延曆廿三年入唐,執弟子禮於柳宗元,力學不倦,巧於隸書,歸國後因仕途失意,不甚顯達。故其書法不如空海之廣為流佈。其真蹟留傳今者有伊都內親王御願文,興福寺南圓堂銅燈臺之銘文,仁和寺三十帖策子,神護寺之灌頂曆名等。三筆之中,與空海被譽為「二聖」之嵯峨天皇,精通漢文學,又好書道。嵯峨天皇善於右軍書法,曾召閱空海携歸唐之書帖,其筆法有御物哭澄上人御製(青蓮院舊藏)、光定戒牒(延曆寺所藏)、御物季嶠雜詠(近衞家舊職)。上述前兩種筆法皆類似空海大師樣。

在平安時代日本之書道,僅次於空海者,尚有最澄及其弟子慈覺大師圓仁,和智證大師圓珍,皆為入唐高僧,對於書道筆法各有所長,然皆不脫中國書法之風範。最澄、圓仁、圓珍皆有真蹟留傳於世。最澄有延曆寺所藏天台法華宗分緣起並學生名帳,松禪院所藏之將來目錄,羯磨目錄,以及橫濱市石宮太郎氏所藏之尺牘等;同時,延曆寺所藏六祖惠能傳記,係八○三年書寫,為研究六祖重要文獻(如圖)。

P.321

圓仁之筆蹟則有青蓮院所藏之尺牘;圓珍之書,則存於北白川宮家及園城市等(註十四)。這一時期著名書法家尚有所謂三蹟:即小野道風、藤原佐理、藤原行成。小野在日本書道史上並不亞於空海,時人評云:「木工頭小野道風者,能書之絕妙也,羲之再生,仲將獨步,施此屏風書彼門額,處處莫不靈,家家莫珍不者也,仍為一朝之面目,為萬古之遺華」。其筆蹟後世稱為「賢跡」或「野蹟」,留傳至今者有御物屏風土代行書等。日僧奝然入宋,曾携有藤原佐理之書獻宋帝其書世稱為「佐跡」,筆法較道風為嚴整,三蹟之中最富於唐風味。大鏡一書曾稱佐理為日本第一之御手(註十五)。三蹟之一的藤原行成,其人直諒而富於才華,擅巧書道,因曾任權大納言之官,故世人稱其書法為「權蹟」,為日本和樣書風之集大成者。他的書法不僅為當世所重視,且開創「世尊寺流」書道之基,其

P.322

子孫代掌朝廷筆書之務,在日本書道史上極具權威。他的書法雖為集和風之大成者,獨樹一格,然其漢字書法仍帶有右軍的風味,他的「白氏詩卷」與御藤原佐理之「綾地切」同為規撫二王之蹟者也,但其和樣書法影響後世甚大。

綜上所述,平安朝中葉以還,正值晚唐時代。唐室日漸衰微,政局不穩,除規範前人筆法外,甚少創造,這時日本書道雖曰和風書法盛行,但其漢字猶帶右軍之風,由其以和文寫法,筆調之巧秀,尤勝於唐代中國書家之筆蹟。誠如元之陶宗義所云:「日本國於宋景德三年(一○○六年),嘗有僧入貢,不通華語,善筆札,命以牘對,名寂照,號圓通大師,國中多習王右宮軍書。照頗得筆法,南海商船自其國還,得國王弟與照書,稱野人若愚,又左大臣藤原道長書,又治部卿源從英書,凡三書皆二王之迹而若愚意草特妙,中土能書者,亦解能及,紙墨共稱」。(註十六)

由此可見我國書法影響日本書道之深,平安朝中葉以後,其書法發展甚凌駕我國之勢,大有青出於藍之狀。

古代日本美術繪畫,在今日已發現之遺物中多屬人物、鳥獸之類,或舞蹈、格闘一類。為獨筆調粗糙,其程度有如今為日之兒童繪畫,主要以線描畫,距離美術意境甚遠!

日本在與中國大陸交通之前,便已與三韓半島有所往來,於是中國的繪畫美術,便先由朝鮮半島傳入日本。日本書紀有:「由是天皇詔畫部因斯羅我等遷居於上桃原,下桃原,真神原三所」(註一)。這是三韓最初赴日之畫師。又在雄略天皇之世,據稱為魏文帝後裔之安貴公者,率四部之眾赴日歸化,其

P.324

子辰貴(又名龍)擅於繪畫,武烈帝贊賞之,乃賜以姓首(註二),這是日本倭畫師之始祖。由於中國人移居百濟者甚多,故前述之因斯羅我之畫法及辰貴之畫法,皆為中國六朝之畫風,故日本先由三韓間接吸收中國文化,奈良時代以還,遣唐使數度入唐,更進一步大量直接吸收中國文化,便使日本逐漸走上開化文化之途,因此,佛教特別發達,佛寺建築極盛一時。百濟畫工赴日,對於當時佛寺建築內部之裝飾,貢獻極大!

推古天皇十二年冬十二月,為繪畫諸寺佛像乃定黃文畫師、簣秦畫師、河內畫師、楠畫師等,並免其戶課,永為名業(註三)。推古天皇十八年高麗王貢上僧曇徵、法定,曇徵知五經且能作彩色之紙墨。(註四)這對於促進日本畫工界之能製造彩色貢獻極大。推古天皇三十年,因聖德太子先年病逝,,其妃橘大郎女為追慕太子,欲觀其往生之狀,由天壽國繡帳,其斷片現保於中宮寺。天壽國繡帳圖之內容,包括日月、宮殿、鬼形,人物建築,頗與雲崗佛崖中之佛像相似,不獨顯出大陸文化的風格,並可獲知六朝文化早傳入日本,且為智識界所欣賞。推古天皇時代繪畫遺留到現在,最受重視者乃為保存於法隆寺金剛堂內之「玉蟲廚中臺座繪」;據古今目錄抄記載係推古天皇親畫者,但若從其形式看來,似乎出於崇峻天皇時代之作品(註五)。其筆法似乎係密陀僧之手法,關衞氏認為由其所繪形式及手法,可以窺出似乎即為波斯藝術手法傅入唐朝後為唐之畫法所融匯者(註六)。此一畫法傳為推古天皇所親繪,遂為日本繪畫界極所重視。

佛教藝術傅入日本後,促進日本藝術發達。孝德天皇白雉四年(六五三)六月命畫工白堅部子麻呂

P.325

、鯽魚戶直等,畫佛菩薩像安置於川原寺(註七)。齊明天皇時有高麗師子麻呂,天智天皇有雄略天皇之世歸化名畫家辰貴之五世孫勒大壹惠尊者擅於繪畫,因此天皇乃賜姓倭畫師(註八)。天智、持統兩天皇之世,有黃書本賓者,模寫唐玄策自印度傳描回國之佛足圖,自唐模寫帶回日本。於此可知當時日本深受佛教藝術影響的概況。

初唐藝術乃承繼魏晉南北朝之遺風,佛寺尼庵盛行壁畫,這種遺風竟盛行於日本。菅沼貞三氏云飛鳥時代,在中國及朝鮮之大陸文化影響之下,藝術樣式亦始終蹈襲其舊(註九)。當漢武帝開闢西域,印度,波斯等西域畫

P.326

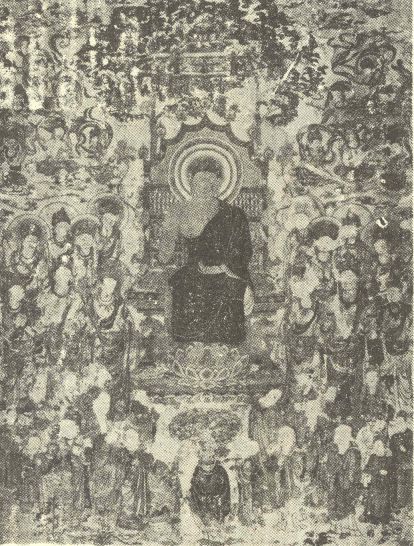

系筆法雖早傳入我國,但降及隋唐為我國畫家所融匯,故奈良時代之繪畫品顯受我國、印度、波斯等筆法影響。這於奈良初期繪畫現存之法隆寺金堂之壁畫,便為顯著的例證。七大寺日記有「法隆寺金堂,西壁佛淨土圖繪,中尊半丈六身,東壁藥師淨土圖繪,中尊同上,南北壁,各有佛菩薩之繪,繪像皆為安作部鳥之佛也」。而法隆寺古今目錄抄有「此堂內壁有四佛淨土乃繪,鳥云繪師畫之,天王寺塔扇畫繪佛師,間之寫鳥也。此一事一乘院之說也」(註十)。現存此畫雖處處略有剝落之痕,但繪畫秀麗、筆法雄健,殊呈印度畫之風格。此蓋於公元七世紀時唐太宗貞觀之初于闐人尉遲、拔質那親自傳西方畫法於唐而集大成,再由唐朝傳入日本而開花結果者也(註十一)。

法隆寺金堂中之橘夫人廚子之畫,亦為奈良時代遺品之一,法隆寺古今目錄抄有「次西戶有廚子,黑漆質彌坐,光明皇后之母橘大夫人所造也。內有彌陀三尊,以金銅敷地作波文,中有蓮花三本,其上令坐三尊」。橘夫人廚子之繪畫,不僅形式典雅,頗似初唐時之風格,大有唐高宗龍朔麟德時,唐朝藝術雄大滂薄之風也。次為聖德太子畫像,相傳為百濟阿佐之前現給形像云。但觀其手法之巧妙,顯出唐人之手,畫像中為聖德太子,右為弟殖栗王,左為子山背大兄王。其容貌

P.327

形像、如花瓣之唇,顯為唐朝人物畫的風格,其袍衣之隈取或著彩色法更與西域敦煌石窟發掘之唐畫之特色頗有相似之處。故此畫縱然不是出自唐人之手,也是深受唐朝藝術啟示承其衣缽之傑出作品,此可斷定者。由此可知奈良時代日本藝術深受唐朝的影響已臻至極峯。早期傳入佛教之藝術,發展成熟,到了奈良時代,在日本藝術史上可說是佛教藝術的黃金時代。當時日本竭力仿唐朝興建寺院,乃令各地興建國分寺,並製作阿彌陀佛畫像,建立興福寺之東院,安置觀世音菩薩像,並於其東西兩邊各懸阿彌陀淨土變,補陀洛山淨土變之繡像,當麻寺,作淨土觀經曼陀羅。當時因佛教藝術發達,故各寺院佛畫工佔極重要的地位。

奈良時代日本繪畫之遺品中,最優秀者為大和藥師寺之吉祥天女畫像,唯作者及年代不明。然從其畫像描寫精細,彩色豐富,左手載如意寶珠,面容豐頰圓滿,意態自然,不唯具有西域畫風,且具備唐畫朝法。正倉院菩薩圖則以麻布而用墨描法描出菩薩之像,綜描簡單中,藏有強勁的筆力,不唯其墨描法來自唐朝之白描法,其天衣之翻轉樣,亦仿唐朝的手法作成。

過去現在因果經(紙本著色),本為四卷,現分散仁和寺等處。此經亦係模仿中國六朝時代古畫的特殊盡卷。其製作年代大約在天平年間(註十二)。正倉院之樹下美人圖,亦為現存天平時代之優秀作品。其手法為墨繪,亦仿自唐畫風格之作品。由此可知奈良時代日本之繪畫藝術,其手法淵源全仿自唐朝風格。誠如菅沼貞三云:「我國自飛鳥時代至天平時代之美術,乃屬於中國六朝遠至西域止,朝鮮之東洋美術之全盤的制作圈內之位置。換言之,當代美術之遺品,可視為提供了東洋美術之資料。

P.328

」(註十三)。

日本之繪畫史,至平安時代,因受最澄、空海等入唐傳入密教繪畫像,在繪畫上所受密教之影響很大。由於空海等請來之祖師圖像,都係描本圖像,至此描本圖像之研究極為發達。而空海、圖珍等各自模仿唐畫描出種種圖畫,空海携歸之密教圖樣有大悲胎藏三昧略曼陀耶羅一鋪,大悲胎藏法曼陀羅一鋪,金剛界八十一尊大曼陀羅一鋪,這些曼陀羅,都係描圖像。現藏於京都東寺之真言七祖像,七祖中除金剛智、不空、善無界、一行、惠果之五祖為唐人李真所作者外,其餘如龍猛、龍智二祖之像,則為空海之作。蓋畫像之下有文字,上有飛白及梵漢兩種名,而文字為空海的筆蹟,故其畫像當然為空海所描者(註十四)。

在入唐八大家中,善於繪畫足與空海比美者為圓珍,他自唐朝請來目錄中(天安二年上表〉有金剛界八十一尊法曼陀羅壇面一紙樣、分部圖一卷、胎藏諸尊樣一卷、七十三尊樣一張、三十七尊樣一卷、三十七尊供具樣二卷。圓珍除帶回這些佛畫之外,諒必亦描寫種種之圖像。當時緇素中善於畫繪除空海、圓珍之外,尚有釋勝道、僧守敏、僧智泉、僧實惠、僧真雅等。釋勝道於延曆初年曾入二荒山描佛畫,僧守敏在京都之西寺描十六應真圖,僧智携眾乃空海之一族,居京都之東寺描兩界曼陀羅,僧實惠於承和四年出任東寺長老時,描畫種種曼陀羅。僧真雅乃空海之弟子,亦曾描過不動尊,這些僧侶皆擅於畫技,可惜都未遺留作品於世。

平安時代前因密教發達,當時著名畫家多屬僧侶,其所畫者多為入唐僧所帶回日本之佛菩薩像,其

P.329

畫像之筆法亦多採用唐畫樣式,更帶有濃厚唐代的風格其受唐之影響,不言可知之矣!

日本自平安中葉以還,遣唐使停止以後,一切文化逐漸走上日本化,唯佛教已深植國民心目中,而上流社會知識分子及貴族階層,都歸依佛教。而藝術之範疇更能脫離佛畫領域。現存之醍醐寺五重塔壁畫,其線描的筆法,不唯可以看出係採用西域地方傳來之暈染的手法,而法華寺阿彌陀佛三尊,固為淨土教藝術作品,分為十尊阿彌陀佛、觀世音阿彌陀及童子之三幅,其童子所持之幡,顯為蹈襲唐朝的風格。高野山金剛峯湼槃圖,其人物更具大陸之風,而背景則以大和風山水為主。

綜上所述,日本繪畫受唐代畫法之影響,最為顯著。蓋日本書法繪畫,皆淵源於中國,尤以隋唐所傳入大量佛像與宗教畫,形成藤原時代流麗典雅的畫風,最為明顯。碑銘拓本與名家書法亦由留學生學

P.330

問僧携回。最澄所帶回的書法目錄中即有十七種。包含真草行法性,王羲之、獻之、歐陽詢、褚遂良等筆蹟。空海兼擅篆隸行草飛白各體,神韻躍動,具龍翔鳳翥之觀,為日本書道宗師留唐的成就。與空海並稱為三大書家的嵯峨天皇、橘逸勢,皆得唐法家最多者,橘逸勢亦為留唐學生。平安朝遣唐停止後,漸形成獨立風格(註十五)。平安朝中以後我國宋朝文化傳入日本,其畫風又受宋朝的影響極大。

P.331

日本本無文字,其文字皆由歸化漢人,由中國大陸或朝鮮半島,將漢字傳至日本。所謂四十七個音節,或五十個音節的「神代文字」,這是鎌倉時代由神道家八部兼方等偽造傳說。但漢字以及漢文傳至日本,對於日本的社會、政治及文化教育的發展,實有莫大的影響。在日本首次出現的漢字,是王莽時貨幣(貨泉),以及西元五七年(漢光武建武中元二年),後漢光武帝所賜「漢委奴國王」金印之文字。這顆於一七八四年(天明四年)於筑前郡那珂郡志賀島田中發掘之「漢委奴國王」金印,是漢字傳入日本最早的記錄。

其次,則為應神天皇十五年(晉武帝太康五年,西元二八四年),阿直岐自百濟東渡,為皇子稚郎子老師。阿直岐又推見王仁,次年王仁携帶論語十卷、千字文一卷,呈獻日廷。自此,日本不但有漢字,並有漢文學說教導國民。但日本能充分運用漢文,還要到隋唐時代才實現,因為日本自己沒有文字,而日語與漢語,又是完全屬於不同的系統。前者屬於「于拉爾,阿爾泰」(Uralo-Altaic)系統,是一種複音節(polysyllabic)的膠著語;反之,後者則屬於「支那,西藏」(Chino-Tibetian)系統,是一種單音節(monosyllabic)的孤立語;所以日本人欲表現其語言時,不得不採用假借的方式來借用外來的漢字,於是,日本的假名便發生出來(註一)。

日本最古老的「真假名」的例子,開始於推古天皇之世,有「天壽國」繡帳的曼陀羅,元興寺露

P.332

盤銘,法隆寺金堂藥師如來佛像光背銘,「上宮聖德法王帝說」等遺物。如推古天皇的名子:「豐御食炊屋姬尊」,寫成「等己彌居加斯支移比彌乃彌己等」,或「止與彌笨奇斯伎移比彌天皇」等之類,尚未有統一,但仍是完整的漢字。這種假借的方法,與「北史」及「隋書」、「百濟傳」之例子相同,所以此不能算為日本人單獨完整的創造,可能是模仿歸化日本來的新羅人或百濟人的用法,那時,文字的權威,尚在中國。日本人在文字上的語言表現,皆操在大陸歸化人之手中,日本雖在南韓尚有一些政治勢力,但南韓的百濟新羅等韓族小國家,因地理上及政治上的關係,皆比日本先接受了中國文化,所以在文化上,却是日本的先進國,並且成為中華文化傳至日本的橋樑與仲介(註二)。

第二次世界大戰後,在奈良正倉院文書內的戶籍帳上,發見「ツ」「マ」「ム」之類的略體假名。研究結果,認係西元七○二年(日本大寶二年)的記錄。「ツ」來自州,「マ」來自部,「ム」來自牟,遂成為後來片假名的濫觴。這三個假名,並非日本首次的發明,可能由百濟傳來,因為百濟和日本同受漢文和漢字的影響很深。可能是百濟系統的歸化人為之寫戶籍帳,因此而有這些字眼的出現。因為當時一般日本人不僅不能適應漢字的讀音和寫法,而且在語音上又與中國語完全不同(已如前述),於是對於平易的「真假名」的簡體化以及其使用,奈良時代末期社會中流以下的戶籍吏及工匠等庶民力量的貢獻,是不可忽視的。因為這些庶民,大都來自大陸,他們對於片假名形成前的貢獻,更是不可忽略的。

奈良時代遣唐使及留學僧入唐後,為閱讀漢文經典的注音和注訓之用,都採用漢字的旁,旁以及上

P.332

、下而來的,於是產生許多簡體新假名。例如「加」→「力」、「仁」→「二」、「不」→「フ」、「呂」→「口」等等簡體化;另外在僧侶之間:還有如「佛」→「イム」、「菩薩」→「ササ」、「壇」→「旦」等漢字簡化成為「略體假名」,這些都有助於促進片假名的形成。

漢譯的佛經傳入日本後,為適應一般教友閱讀漢音起見,不得不在漢字旁邊加以注音,這是片假名發生另一途徑。請參閱遍照發揮性靈集序,即空海的詩文別集,係八三四年(日本永和三年),真濟所撰,全文附文返點,乎古止點及旁訓等,這是因為習讀佛經或講授佛經時實際上的需要,而產生的訓讀。另在第九世紀初葉,即(奈良時代)學僧講經文稿其動詞及助詞的語尾,都採片假名,以漢字三分之一的小形,寫在漢字的下面,並附有一些所謂「乎古止點」(okototcn)成為漢字和片假名混用的先驅。

「略體假名」,從第八世紀前後,開始發展成「片假名」,至第十世紀末,第十一世紀初,字母和字體才被統一形成「五十音圖」。「五十音圖」原為說明漢音「反切」而成立的,因此,它起初被稱為「五音」,是依照日語的音韻組織,將其經緯的關係,以圖表來表示之,一共有五段十行,其排行配列,與梵文學的「悉曇圖」很相似。因此,這很可能是由悉曇學人來整理的,大概係入唐回國的日本真言密教的學問僧,逐漸所貢獻。但那時母音的排行,行的順序,字母以及字體,都未能完全一定,一直到西元一九○○年(明治三十三年),中央政府才頒布日本小學校令時,才統一成「近代五十音圖」為片假名,「伊呂波歌」為平假名。其餘許多不同的字母和字體,一律被排除為「變體假名」,

P.334

又第二次世界大戰後,日本文部省再廢止「ヰ」「ヱ,「る」「ゑ」兩個音節的假名,形成所謂四十五個音節而以平假名為主的「現代假名」。

附「近代五十音圖」

アイウエオ カキクケコ サシスセソ タチツテト ナニヌネノ ハヒフヘホ

マミムメモ ヤイユエヨ ラリルレロ ワヰウヱヲ ン

由此可資證明「五十音圖」並非是第八世紀吉備真備個人所發明的。

日本世俗傳說:「片假名係吉備真備所發明」,平假名係「空海所發明」;這純屬於一種傳說,並無事實的根據。吉備真備,生於西元六九三年,七一五年入唐留學,專攻經史、天文、兵刑學以及律令,但是悉曇學以及佛學,並非他所專長。西元七三五年回日本,官至右大臣,死於七七五年。當他從中國回日時,不但「萬葉假名」,而「略體假名」以及片假名的一部分,都已開始通用了。根據上述七○二年,正倉院文書中戶籍帳的記載,略體假名或片假名,在他未出生以前,早由歸化人之手而出現了一部分。一部分片假名,在他未入唐以前,也就出現了。因此,片假名不可能說是吉備真備一人創造發明的。誠如徐先堯氏云:「片假名」的形成,是古代日本人,尤其是奈良、平安時代人,受到了歸化來的百濟人的影響,利用漢字的「音」和「訓」,而將一種整體漢字的「萬葉假名」之真假名給予簡化而成的。但是,這個形成過程,都是由很多人,尤其是很多儒家和佛徒,經過很久時間,累世堆積而發展下來的,絕不是由吉備真備一個人一時所能創造的(註三)。「萬葉集」是日本最古的和歌集,由大伴家持編訂

P.335

,共二十卷,成書於八世紀中葉。當時採用整個漢字作注音符號,所謂「萬葉名集」,以後才進步成為片假名與平假名。

第九世紀以後的漢譯佛經及漢籍中,在日本有「乎古止點」的符號,即在漢字的角,劃有點、線、勾及半圓等符號,以明漢字的訓讀。請參閱唐李嶠雜詠百廿首;系鎌倉時代的善本書,附有「乎古止點」和片假名的訓讀,(東京田中穰氏藏)這是受中國四聲圈發的影響。因此,「乎古止點」和「片假名」相同,並非由一人一時所發明。乃是由多數儒家和佛徒受過中國四聲圈發的影響之後,共同致力以經長時間為適應一般日人閱讀漢籍及漢譯佛經,給予日本語化(即日人所謂「和訓廻讀」化)的要求而產生出來的一種新技術的新符號。總結而論,「片假名」,及「乎古止點」,是適應日人閱讀漢籍及漢譯佛經所產生的一種新音標文字與新符號。

「平假名」,是一種草體假名,簡稱「草假名」。在日本律令政治時代,男人寫字時,習慣上以漢字為主,以片假名為副。反之而女人寫字時,卻喜愛使用「草假名」,因其優雅美麗。但是,男人和女人通信時,亦須使用「草假名」,因此,「草假名」又名「女手」(onnade)、或「女文字」(onnamoji)。由於「草假名」為貴族化女性社會中發生出來的文字,對漢字認識不深,並且漢字程度不高,於是在學問上程度比較低,是屬於貴族化的婦女們所喜愛使用的文字。

草假名比較古老的遺品,還有京都嵯峨的清涼寺釋迦佛像內所藏的小紙條。條上有「承平八年」(西元九三八年)正月二十四日未時的記載。因此,「草假名」可說是在第十世紀初葉所盛行的樣式。

P.336

那時,紀貫之在西元九三五年(日本承平五年),用草假名和漢字混淆文寫成一本日記,名為「土佐日記」及名書家小野道風所寫草假名「秋萩帖」,以及西元九五一年(日本天曆五年)留下來的草假名和片假名,皆為今日研究草假名的珍貴史料。

相傳「伊呂波歌」是第九世紀日本高僧,空海創作。空海發明平假名,仍是不可靠的。因為在空海生存時代,還沒有人使用「平假名」。「平假名」一語,是日本江戶時代中期以後才有的名稱。平假名之「平」,乃平簡易寫而男女貴賤均用能通義之,因此,「平假名」之語,非是貴族化平安時代文化,乃在庶民文化江戶時代所產生的。空海於西元八○四年入唐,八○六年回日本,是日本真言密教的開宗大師,與天臺宗的開宗最澄大師分別領導第九世紀初期日本密教界。在西元九三○年源順所順所編「和名類聚抄」,尚不知有「伊呂波歌」的創作。據此,亦可間接證明「伊呂波歌」非空海所作。西元一○七九年,(日本永曆三年)出現之「金光明最勝王經音義」,已有「伊呂波歌」的記載。因此,「伊呂波歌」可能是平安時代中期(第十一世紀),由唐回日的大乘佛教之學僧所創作。但此事,和「平假名」一樣,並非由一人一時所能創造的;「伊呂波歌」,不過是「平假名」長期形成過程中的一個階段而已。

總而言之,在平安時代中期(十一世紀),以後被稱之為「伊呂波歌」的草假名,直至江戶時代中期(十八世紀)後,才有「平假名」的名稱出現。到明治時代(一九○○年),才把他統一成近代的「平假名」或「伊呂波歌」。「平假名」是由「草假名」演進而成的,「草假名」,原是將整體漢字的

P.337

「俗用萬葉假名」用草體潦草,粗略地寫出來的一種言標文字。經過若干年間逐漸形成「平假名」,因此,「平假名」,並非由空海一人一時所能創造的,乃由多數人長期累世堆積逐漸形成的。「平假名」,確是日本人受著漢字草書影響以後,繼承「萬葉假名」以來的傳說,逐漸形成一種獨特的音標文字。

第二次世界大戰以後,日本政府盡量限制漢字,並規定二七七個常用「簡體漢字」,而以「平假名」為主體,企圖減輕漢字的負擔,但仍然脫離不了漢字的傳統影響。尤其是日人的姓名,除了一些女人名字使用「女文字」的「平假名」以外,而男人姓名,現在仍大都使用漢字,顯示日本和中國是一個同文的國家。日本二千年來,深受中國文化的影響,特別是由於「假名」、是假借的,漢字才是「真名」、「本字」。日本要是脫離漢字,日人就無法讀解他的國史,日本所謂六國史,都是用漢文寫成,用漢文作歷史的流風,一直延至明治時代。現在許多偏激歐化日本學者,認為漢字阻碍日本文化進步,排斥漢字。新村出作「辭苑」創造了許多新漢字,但仍然採用中國會意、形聲、假借等傳統六書造法,故中日同文的說法,是有其事實的根據。誠如梁氏云:假使現在日本的偏激歐化論者以及狹義的國學者,都排斥漢學,甚至以為漢學阻碍日本文化進化,廢止漢字,甚至主張封存漢文典籍;但是有心的日本人一定知道,離開中國文化,明治以前的日本,將沒有文化可說。否定中國文化的地位和價值,也就等於否定日本自身的文化價值。離開漢文,日本人就不能自己讀他的國史,研究他的古代文化,這當然是錯誤的、不應當有的想法(註四)。

建築不僅反映著一個國家物質文明的程度,同時亦足以表現一個國家民族工藝的優劣。我國漢唐以還,雖不斷吸收西域及印度諸國文化,加以融匯。但在建築技術上仍能保持一脈相承的傳統精神,終於造成唐代建築為中國建築史登峯造極的時代。唐代建築技術不僅綿延於後世,且影響於隣近日本諸國。誠如太田靜太氏云:把日本建築之沿革大別為三大時期,第一期為佛教傳入以前之建築,為三韓文化影響時代;第二期為佛教傳入至明治維新為止,係受中國文化影響之時代;第三期為明治維新以後,即受西洋文化影響之時代(註一)。我們要從中國文化輸入日本之過程加以區別,則可劃分為四次:第一次為南北朝式之影響於飛鳥時代建築,第二次為唐代式之影響於奈良時代建築,第三次為宋式之影響於鐮倉時代建築,第四次為明式之影響於江戶時代建築,上述四次中第一次及後兩次均不在本文範圍內,恕不能詳述,茲就唐式之建築略敘於後:

唐代建築,不僅承南北朝之優良傳統,並融匯西域、波斯、印度諸國文化,而創立了更為日新,更為輝煌而自成一體的文化。是故唐代建築,不獨具有承先啟後的功效,並為世界文化的中心,其進展程

P.339

度且可稱為空前絕後。誠如足立康氏所云:「唐代文化,其發展程度之高,可說是空前絕後的,其建築術在中國歷史上,亦可說已達完全無瑕之域」(註二)。日本名藝術家關野貞博士亦云:「唐之興起時代係漢民族之全盛時代,其版圖自西越葱嶺至現在之阿富汗,直接與波斯接界,又南以西藏為屬國,得與印度文化直接接觸來往。西方之波斯為當時文化最為繁榮之國。唐之極盛時代,當波斯薩珊朝之末期。在中印度則因受希臘文化之影響而成為笈多藝術之競放時代;漢民族攝取西方薩珊文化,並取南方笈多文化之精華,融通脫化而獨創一燦然文化。因此,唐之文化在中國歷史上實是可稱為空前絕後,稱其為中國文化之黃金時代,亦不為過」(註三)。而太田靜太亦云:「不用贅言,唐代乃漢民族五千年之歷史過程中最為繁榮的時代,為世界文化之中心地。同時由於吸收西亞細亞之波斯文化及中印度之文化,其結果臻於空前之發達。……當時東亞之情勢,中國文化,中印度地方文化,波斯地方之文化及阿拉伯地方之文化,均極為興盛,呈現活氣勃勃之非常時代。然而堪稱為這些東亞文化之中心,且進步最高者即為盛唐之文化藝術。因此,以唐之前都長安城為中心,與這些國家間之政治文化的交流極為頻繁,當時之長安城之地位,恰如世界之國際都市」(註四)。

日本經數度遣隋及遣唐使留學生和學問僧後,目覩唐代燦爛光輝之文化,以及莊嚴佛寺、佛像,各種工藝建築,無不驚嘆其精緻巧妙,於是他們不但把這些精緻工藝品帶回日本,並且仿效長安城市的構造,於七○九年興建平城京(奈良市)之建造,宮殿建築之發達,佛寺建築之隆興,無一不是模仿唐式者。天武朝詔:「方今平地,曰禽叶圖,三山作鎮,龜筮並從,宜建都邑」,由於這三面繞山,南面平

P.340

原,正合天子南面而王之儒教的思想,終於七一○年三遷都於奈良新都,稱曰:「平城京」。這座新都市全依長安城設計。無論是建築之配置,以及石造基壇、礎石及柱、斗拱、屋頂之蓋瓦、欄杆、裝飾、天花板,一切均照長安城模樣。東西凡千四百十八丈,南北凡千六百○五丈(註五)。這是日本從未有的大都城,後來之平安城(京都),亦仿照唐代建築法興建。誠如太田靜太所云:「唐朝為世界文化藝術之中心時,具有進取性之我日本帝國,絕無讓此千載良機消逝之理,於是乃派遣使臣,留學生及留學僧等,繼續入唐,努力以輸入彼之優秀文化;所以當時之中心建築,雖為佛教建築,但我之都城及宮屋建築亦追從採用唐制,結果使我之建築界呈現全面活氣異常之觀」。奈良時代的建築,全受唐代文化的影響,也是這一時代日本建築史上一大特色—唐式。

奈良時代之建築,不獨都城宮殿及平民住宅均採用唐式,而佛教寺院建築所受唐式之影響,更不消說了。日本歷朝來中國之留學僧,當以唐代為最,多達二百四十餘人。大批留學僧入唐後,目覩唐朝各地許多莊嚴寺塔建築,當其回國時,除携回大量經典外,並帶回營造佛寺建立佛像等種種藍圖,這對於當時日本興建佛寺提供了不少新智識。即如天平元年(唐玄宗開元十七年,西元七二九年),興建大安寺時,即由留學唐朝歸國之僧侶道慈所計劃。續日本紀記其事云:「廷造大安寺時於平安城勅法師(道慈)勾當基本,法師尤妙工巧,構造形制皆禀其規模,所有匠手,莫不嘆服焉」(註七)。奈良時代所建之國分寺,大都亦模仿唐制,是為日本一般學者所公認者。

奈良時代創建之較為重要寺院,亦都仿唐制。則如齊明天皇時之川原寺,天智天皇時之崇福寺、築

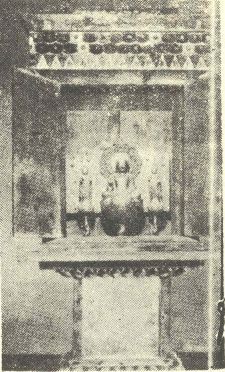

P.341

紫觀音寺,天武天皇時之大宮大寺,天武持統兩天皇時之藥師寺,聖武天皇時之東大寺、法華寺,稱德天皇時之兩大寺,此外興福寺、三井寺、唐招提寺、新藥師寺、大安寺等,皆為模仿唐朝樣式所營造。當時所建寺院,迄今尚存者,則有藥師寺東塔,海龍寺兩金堂,東大寺法華堂轉害門、正倉院校倉、法華堂前校倉、勸學院校倉,法隆寺兩院東大門、經藏、食堂、細殿、東院夢殿、傳法堂,當麻寺東西塔,新藥師寺本堂,榮山寺八角堂,唐招提寺金堂及講堂等。這些建築皆受唐式之影響,於此亦窺見我國唐代建築對日本建築影響之梗概。

到了平安時代,日本建築界發生很大變化。平安時代唐代建築影響日本最大者,首推平安城之興建。平安城雖以平城京為藍本,其他門廳堂門之配置,雖採用唐制如平城京,唯其屋蓋亦仿唐制採用琉璃瓦,以增加壯觀。至於內部之莊飾,則與平城京迥異,完全採取純日本式,屋頂則用檜皮茸,床位高,並設有遮雨簷緣等,而蓋則為素木造(註八)。至嵯峨天皇弘仁九年(八一九),改諸門殿堂名稱而採用唐式名稱,並立有聖賢屏風。其後宇多天皇為追慕中國先賢,仿唐太宗在凌煌閣畫功臣圖,於紫宸殿玉座後立有賢聖之屏風畫像,東面為馬團、房玄齡、杜如晦、魏徵、諸葛亮、張良、管仲、蕭何、伊尹、太公、仲山甫等;西邊有李勣、虞世南、楊雄、班固、鄭玄、蘇武、董仲舒、賈誼、叔孫通等。以示見賢思齊之意。

平安時代佛寺之建築,由於日僧入唐多登天台山及五臺山巡禮聖跡,當時盛行之密教,乃由最澄、空海傳入日本,遂為平安朝之新興佛教。每喜在深山幽谷之地,建立寺院,以避免城市之腐敗,希能嚴守戒

P.342

律專事修行。最澄於桓武天皇延曆七年(唐德宗貞元四年,西元七八八年),在比叡山建造延曆寺,開創天臺宗。賢景僧都於寶龜年間(七七○—七八○)建造室生寺(奈良縣),弘法大師弟子建造金剛峯寺(八三六),建造觀心寺(位於大阪府)上述諸寺都與密教有關。唯密教發達之寺院,多在深山幽谷之處,土地狹隘,高低不一,不能採取中國式左右均齊配置法。故建築物多不拘泥於舊式整齊的配置。唯弘法大師所建之室生寺,為現今僅存之當時密教佛寺之建築物,其樣式仍帶有濃厚唐朝氣味。於此可知唐式建築影響於日本奈良、平安兩朝之建築,至深且大。

唐僧鑒真東征時,又携帶大批佛典經像,及彫白旃檀千手像一軀,藥師、彌陀、彌勒菩薩瑞像各一軀,及法隆寺之九面觀音像。據流記資財賬所載之「檀像一具,養老三年從唐請來者」。是知當屬從唐請來者無疑。唐代彫刻師軍法力等東渡,手刻唐招提寺金堂之盧舍那佛,其彫刻技術遂傳入日本,故奈良平安兩朝的雕刻,多模仿唐代的彫刻,尤其是佛像;因此,日本因受唐代工藝美術的影響,最為明顯。

日本於元明朝時,曾派織物司之挑文師至諸國,教民織錦綾,其織物之染法,多仿效唐代方法。勸

P.343

修寺之釋迦說法圖,乃仿鑑真大師由唐帶來的手繡千手佛像、救世觀音像繡成的。聖武天皇奉獻於東大寺盧舍那佛之螺鈿紫檀阮咸、木畫紫檀碁局及銀壼等,這些都由唐朝輸入的。至於抄寫經典當時甚為流行;印刷技術,亦由唐代傳入。稱德天皇末年,奉納於百萬塔之印本無垢淨光陀羅尼經,(七七○)其藏於法隆寺之部分,猶傳至今日,這是世界最古的印刷物。

東大寺內正倉院所藏的古物最多,尤具藝術的價值。正倉院所藏的物品,乃聖武天皇特將其平生一切用品獻於大佛者,歷代以勅封保管,故得傳至今日。其所藏品,多達三千餘件,上自佛具、樂器、衣服、鏡等珍品。下至武具、馬具、農具等概多具備。就中所藏之古鏡,共計五十六面,其帶唐代藝術色彩最濃厚者,為平螺鈿鏡,此鏡背面為寶相花紋,花心覆以瑇瑁,下伏色彩,全體帶光澤,顯係唐人手製,次為金銀平脫鏡,此鏡背面全部巧施以及鶴雁其他鳥草等模樣,並貼以金銀薄片以平脫法彫刻之,其彫刻意匠,乃希臘式樣。其平脫法乃與米脫羅保利坦(Metropolitan)博物館所藏之唐鏡相同。又南倉之銀背八角鏡,鏡背面貼以銀板,內部施以草鳥鹿及山上仙人彈琴圖,外部施以鳥類,篆書五律詩八句及八卦,這十足表現儒道二教思想的象徵,這些古鏡,都由唐代傳入。

唐鏡傳入日本,日人多崇貴為神寶,而對日本工藝影響頗大,日人相繼仿造。七六二年,東大寺鑄鏡用度文中,曾明載鑄徑一尺之鏡四面,所需之技術工人四名中,秦氏工人居其半,於是可知鑄鏡技術係由唐人傳入而合作鑄成的。

我國醫學,早於秦始皇時徐福赴日本求長生不老神藥,率領童男童女數千人及五榖種外,尚有技術人員,其中有醫人(註一)。這是我國醫學傳入日本之始。自此,中國醫學陸續經由三韓傳入日本。允恭天皇三年秋八月,新羅王以金波鎮漢紀武為調貢大使(金為姓,波鎮為官名,漢紀為號,武為名)。貢禦調八十一艘,此人深諳醫方病理,曾替允恭天皇治疾有驗,天皇悅之賞賜甚厚(註二)。雄略、欽明兩皇先後都曾詔徵百濟良醫,故自允恭天皇向百濟求良醫迄欽明天皇朝歷二百年,傳入日本者除藥方外,尚有醫博士及採藥師等,於是韓醫盛行日本。

推古天皇十年冬百濟僧勸勒赴日,獻有曆書、天文、遁甲、方術等書,勸勒通漢方。是時日本佛教盛行,而佛教經典中散見各種醫術、醫方等。因此,當時僧侶多擅治療疾病之術,是故佛教輸入日本,間

P.345

接地把印度醫術傳入日本。

推古天皇十六年九月遣藥師惠日、倭漢直福因等赴隋學醫,其在隋唐達十餘年之久,推古天皇卅一年歸國,是時隋已亡唐朝繼承統一天下,醫學頗為發達,當時著名醫書有隋巢元方之「病源候論」,唐孫思邈之「千金要方」、「千金翼方」、「千金髓方」、及「醫學要略」等。這些書隨日遣唐使留學生及學問僧傳入日本,在大寶令之醫術令有不少地方引用巢元方之「病源候論」一書,是故中國醫學書籍及醫療方術早在奈良朝以前傳入日本。對於日本之醫學界發生很大的影響。

奈良時代佛教盛行,當時僧侶間有不少精通醫術者,例如元正天皇養老元年四月壬辰之詔:「僧尼依佛道,持神咒,救病徒,施湯藥,而療固疾,於令聽之。方今僧尼輙向病人之家,許禱幻怪之情,戾執巫術,逆占凶吉,恐脅耄穉,稍致有求,道俗無別,終生奸亂」(註三)。由此可知當時日本僧尼間有不少精通醫道者。由於佛教輸入,古代神道思想,逐漸變化。朝野人士,受佛教思想啟發,歸依佛宗。加之隋唐留學僧歸國,盛倡唐朝醫學;因此,有不少名醫受唐朝醫學之啟示與影響,尤以本草學顯受我國僧侶之影響,其中以唐僧鑑真上人最為有名。鑑真為唐揚州江陽縣人,年十四隨父出入佛寺見佛像,遂萌出家之念,其父見其意志堅強,乃送其入大雲寺依智滿禪師出家,後移住龍興寺,並遊長安在實際寺受戒。鑑真自幼聰敏,會博覽群經,最精戒律,天寶元年在揚州大明寺為眾講經,玄宗天寶十三年(公元七五四年),因日僧榮叡,普照等人邀請赴日弘法;經五次東渡失敗,終達斯顯,鑑真除精通佛學外,又通醫學,擅精本草學,當時日人多不知藥物之真偽,乃勅令辨正,鑑真時雙目已失明,乃辨之以鼻,無一

P.346

錯誤,後光明皇后不舒之際,曾進藥石,頗有效驗(註四)。自此,日人師事鑑真學習醫術者頗多,就中以韓廣足較為有名。日本現存書目錄中尚有「鑑真上人秘方」一卷,傳為鑑真之作。是故鑑真對於日本醫學本草之學貢獻頗大。當時由僧侶傳入日本之醫方,多係基於「素間」及「黃帝針經」等書,對於日本之病理學,發生革新及啟發的作用。據藤原佐世所撰之「日本國現在書目錄」之記載,迄平安時代為止,傳入日本之中國醫方書有一百六十餘部,共一千三百○九卷。由於中國醫學書籍大量輸入,日本醫學界人士多參閱中國醫學書籍而撰成書籍,就中以「醫心方」為現存日本古代醫書最古者,該書係依據巢元方之「病源候論」為範本,不僅據摭隋唐方書百餘家之論,並引述「金光明最勝王經」、「南梅傳」等佛書,故其內容可說是中印醫學論之混合著作。由此可知日本醫術及醫書,無不承受我國隋唐醫學之衣鉢,毫無獨創之內容。尤以平安時代所受唐朝醫術之影響最大。所謂日本最古醫書名著「醫心方」,就是依據中國醫書及佛經模仿而成。誠如櫻井時太郎所云:「日本平安時代之醫學,雖極為興盛,但殆亦為唐代之傳承及模仿而已」(註五)。

就音樂而論,日本古代的音樂,因無文獻可徵,不得其詳。

允恭天皇逝世時(四五三),自新羅貢獻人八十人,奏種種樂器,以參加出殯(註六)。這是外邦音樂傳入之始。其後欽明天皇十五年二月百濟貢樂人施德三斤,季德進奴,德進陀等,以代從前赴日者。(註七)降及推古天皇二十年(六一二)有百濟人味摩之者歸化,因曾在吳學得伎樂儛,因此,聖德太子乃把其安置于櫻井,集少年令習伎樂儛、吳皷,有七野首弟子,新漢人齊文二人,習之傳其儛(註八)。

P.347

所謂「伎樂」,其本源在西藏,經由緬甸、南中國而傳入日本之假面舞,後由於唐樂之傳入而被壓迫,不得長久持續,但其影響則根深蒂固,後世之猿樂則淵源於此。伎樂傳入後,由於聖德太子之獎勵,因此,被用之於佛會,而留傳於諸大寺。現在法隆寺、東大寺等尚存有當時伎樂所用之假面。

日本派遣唐使入貢唐朝後,唐代之文物文化直接傳入日本,但唐樂何時傳入日本,雖不知其確切年代,但養老令官制之雅樂寮規定唐樂師十二人,樂生六十人,由此不獨可知當時朝廷重視唐樂,並可見中國禮樂思想影響於日本者頗大。

日本遣唐使人員中,都有樂師在內,以便在唐朝見時奏樂之用,這不僅表示一種禮節,同時對於唐樂輸入亦有重大關係。仁明天皇時遺唐使判官藤原貞敏善彈琵琶,故入唐後曾就上都劉二郎學琵琶。(註九)七三五年,吉備真備由唐歸携入銅律管一部,鐵如方響寫律管聲十二條、樂書錄十卷;第八次遣唐大使栗田真人,據云曾傳入唐之皇帝破陣樂,團亂旋春榮囀;延曆年中由唐舞生久禮真誠傳入春庭樂,永和年間由唐判官藤原貞敏傳入賀殿。其他傳入時代不詳者有北庭樂、萬歲樂、秦王破陣樂、太平樂、還城樂、打毬樂、藺陵王、王昭君等。唐代正統音樂為雅樂,唐代雅樂,則指祭祀天地宗廟及慶典之用。唐樂傳入日本後,日本朝廷或佛寺,每於慶典時均奏之。文武天皇太寶二年(七○二),正月宴群臣於西閣時曾奏五常、太平兩種唐樂(註十)。孝謙天皇天平勝寶四年(七五三)夏四月,東大寺盧舍那佛之開眼式時,召集雅樂寮之全體人員及諸寺樂人,使之奏和、韓、唐等之樂儛(註十一)。這些舞樂裝束大部分現在尚保存於東大寺正倉院,皆墨「書勝寶四年四月九日」。集中有記為「唐散樂半臂」、「

P.348

雜樂袍」、「大歌江彩」等。「散樂」至平安朝時盛極一時。

奈良時代日本舞樂,分左舞及右舞兩種:左舞乃自印度傳入者,有唐樂、林邑樂。右舞乃自三韓及渤海等傳入者,總稱為高麗樂。

平安時代之日本音樂,日本學者稱此時代為內外音樂融和時代。奈良時代傳入之唐樂,至此多與日本固有音樂混合,而面目大為革新,當時之名音樂家多之自然麿為唐樂之能手,且精通聲樂,修改日本古代之神樂,而為後世所崇仰。在唐樂影響之下發展者尚有風俗歌、東遊等,嵯峨天皇善和琴、箏、琵琶、笛,仁明天皇則精通音律,並親作舞樂之曲,更遣伶人入唐學舞曲之秘法,於此可知日本受唐樂影響之深遠也。

唐代雅樂在中國顯然已經湮沒廢絕。但雅樂在日本一直好好地保存下來,現在仍然經常演奏,並保持千三百年以前高雅傳統的風度。據日本音樂考古家的看法,現在日本的雅樂,節奏上要比唐快一點,民國五十七年十一月間日本雅樂與舞樂團,曾至臺北演奏;並強調說:「今天這優美的傳統雅樂,能在其發祥地中國演奏,真令我們萬分的高興」等語,實給國人無比的諷刺,吾人於此除欽佩日人保守精神外,則更感覺萬分的愧怍!

由此可知,唐代文化在多方面影響了日本文化。東渡的唐僧,却為傳播中國中國文化藝術的媒介。因此,要研究唐代中日文化交流的關係史,就不能忽視唐代東渡高僧的史蹟!

P.349