中國古代的文化,由於中倭間多次往來,因之順利輸入日本後,使日本從半野蠻時期,逐漸走上文明國家的階段,終於促進了日本列島統一,而有大和朝廷出現。大和朝廷於公元五世紀前後,其權力完全操諸於豪族氏姓手中。當時日本民族制度形成了一種貴族的體制,不唯控制朝廷大權,並構成氏族割據狀態。正當隋唐武功強大,冠於亞洲之際,遂促使日本朝廷覺醒,認為氏族制度政治,不唯使日本淪為落後國家,更不足與中國對等往來,大和朝廷在這種覺醒之下,遂產生了推翻氏族專制運動,而具體實現,則為大化革新。大化革新的步驟,一面派遣留學生及學問僧入隋,吸取大陸高度文化,以為改革日本的藍圖;一面革新政治制度,以擺脫歸化人的牽制,聖德太子,便是大化革新主動者,也是倡導佛教的功臣。大化革新是以中國文物制度為最高的理想,日本中古文化本為中國文化之支流。誠如栗山周一氏云:「中國可稱之為日本文化之母」(註一)。威爾斯(H. G. Wells.)亦云:「日本之本源不問來自何處,然其文明、文字、文學、藝術等傳統,皆傳自中國乃無容置疑之事」(註二)。是故中日之間,自三國南北朝以還,交通頻繁,中國文化對於日本文化發展影響很大。迨至聖德太子攝政,斷行新政,不但大陸文化油然勃興,並奠定大化革新模仿唐制律令的基礎,遂使日本自氏族社會,走上中央集權統一國家之途,成為日本史上千古不滅的偉人。辻善之助博士云:「聖德太子為創造日本文化新紀元之偉人。因其移植大陸之文化而完成大化革新之先驅,並奠定其基礎者,故在各方面而言,可稱為日本文化之

P.98

元祖」(註三)。家永三郎博士亦云:「如同中國哲學始於孔子一樣,在日本之哲學思想,可謂肇始於聖德太子」(註四)。肥後和男氏云:「聖德太子就廣泛的方面而言,可說是具有偉大人格之日本文化之父,為日本史上罕有之天才。」(註五)甚至有人稱他為「日本國民開化之鼻祖」,亦無不可。由於聖德太子使日本從半野蠻之落後國家步上文明統一的中央集權國家,遂獲得日本古今學者追慕與崇敬。

一、少年時代的太子 聖德太子是用明天皇之第一皇子,或曰第二皇子;他的母親,是穴穗部間人皇女。敏達天皇三年(五七四年)出生,幼名聖智。二歲時就知向東方稱南無佛,再拜,相傳為南岳慧思禪師轉世(註六)。推古天皇即位,冊封為太子,攝政萬機,時年二十歲(五九三年)。太子為人英俊,具有政治天才。二月詔書興隆三寶,諸臣競相造寺,高麗僧惠慈來朝,即師事惠慈,從其學佛,二年業成。並博涉儒典,十年十月高麗僧觀勒來朝,並獻曆本及天文地理書,遁甲方術等書,乃

P.99

選擇書生數名學習。十一年秦河勝獻佛像,於是建廣隆寺。太子對於佛法不但具有崇高信仰,並對教義有深刻的研究。他選擇勝鬘經、法華經、維摩詰經為研究的依據。他於二十五歲時,曾於宮中開講勝鬘經,三日講畢,並製訂勝鬘經、法華經、維摩詰經三經義疏八卷。其中法華經疏四卷,迄今保存其原稿,這是日本佛教寫本經典中最古珍本,也是最古的寫本。聖德太子對日本文化之貢獻,誠如安藤正次云:「聖德太子實為日本國民覺醒的先驅,及實現者。而太子一代事業,乃冀自外國文化之雜然花園,獲取適合於日本國民精神生育之香蜜」(註七)。

二、太子的新政 當我國三國以後,進入南北朝,五胡亂華,是中國政治上分裂時期,至隋朝始統一全國,威振海外,於是遼東、高麗、日本等相繼朝貢。日本於隋代先後遣使入貢四次;這時日本國內正掀起改革運動,其主動改革運動者,即為聖德太子;他精通中國文化,研究漢土歷朝的政教。目覩隋代大一統局面,而又鑒於國內氏族跋扈之弊,在感痛之餘,乃思欲仿效秦漢之大一統政治制度及隋代之一統大業。除派遣大使學生及學問僧入隋吸取大陸高度文化,並實行政治改革:廢止卿官,建立中央統一政權,斷行新政,最顯著者有四端:

第一、制定冠位 聖德太子改革制度,首於推古天皇十一年(隋文帝仁壽三年,六○三年)十二月制定冠位,並於翌年正月授與諸臣。他的冠位制度,乃依據儒教品德的名稱分為十二階級:即大德、小德、大仁、大禮、小禮、大信、小信、大義、小義、大智、小智,這即所謂冠位十二階級。十二階冠位係採自我國古代以來,即以十二為基準數之精神。史記卷廿七天官書有十二皇、十二州、十二諸侯,而

P.100

天子之祭服亦備十二章之文(後漢書卷四十輿服志下)。天子之冕懸有十二旒之玉珠。是故聖德太子制定冠位十二階,是有其根據的。太子冠位制度,不但為改革氏姓制度的先河,並為打破世襲門閥之嚆矢,確定中央集權政治權威。誠如坂本太郎云:「冠位制度之意義,第一可說是在上古末期之混亂社會所放出之打破門閥,登庸人才之新政策之先聲。第二是文化意識之昂揚,蓋其後朝廷之施設,政治之形態,以及文化等各方面之飛躍之進步,莫不以此為嚆矢」(註八)。

第二、制定曆法 日本古來,本無曆法,自欽明天皇十四年(五五三),遣使於百濟求曆博士。百濟於次年遣曆博士固德王保孫赴日(註九),日本始有曆法。至推古天皇十年(隋文帝仁壽二年,六○二年),又有百濟僧侶觀勒傳入百濟所採用之中國劉宋文帝二十年何承天所創之元嘉曆至日本。元嘉曆傳入日本後,聖德太子於推古天皇十二年甲子歲,遂採用元嘉曆。自此以後,日本王朝所採用中國之曆法,屢有改變。

日本自聖德太子採用曆法,遂有推定日本建國以來歷朝年代之舉。以推古天皇九年之辛酉歲(隋文帝仁壽元年,六○一年)為蔀首,遂上推前一蔀,以一千二百六十年前之辛酉歲為神武天皇即位之年,亦即西元前六六○年為神武天皇即位之年。聖德太子想提高日本開國歷史悠久的地位,故將神武天皇即位之年代提至公元前六六○年;但日本學者間對神武開國年代,頗多異論。誠如那珂通世傳士云:「實際應較聖德太子所推定者晚六百四十年」(註十)辻善之助亦云:「推定年紀之舉,恐或出自聖德太子之政策,其用意一則對中國足以表示我日本國開國之悠遠,再則既已以神武天皇為肇國始祖,自必有明

P.101

定其年代之必要,此蓋於統一國家途上,當然應為之急務」(註十一)。由此可知,依照那時中國天干十二支來推定日本開國的年代,不唯荒唐,不合乎科學方法,且依史學者研究,有無神武天皇這個人尚成問題,何況其開國年代?據衞挺先生生考證:神武天皇即徐福。請參閱本書第三章第五節。

第三、頒佈憲法 聖德太子斷行新政,頒佈憲法為改革國政的最高峯。栗田元次所云:「憲法十七條為太子施政方針,奠定政治道德基礎之法典,也是闡明君臣關係,明示日本國體之一大宣言書。若精查其內容,可於其中發現龐大之大陸思想之結晶,並可窺知聖德太子之思想」(註十二)太子十七條憲法,簡擇如次:

「一、以和為貴,旡忤為宗;二、篤敬三寶;三、承詔必謹,君言臣承,上行不靡;四、群卿百僚,以禮為本;五、絕餐棄欲,明辨訴訟;六、懲君勸善,古之良典;七、人各有任,掌宜不濫;八、群卿百僚,早朝宴退;九、信是義本,每事有信;十、絕忿棄瞋,不怒人違;十一、明察功過,賞罰必當;十二、國司國造,勿歛百姓;十三、諸任官者,同知職掌;十四、群臣百僚,無有嫉妬;十五、背私向公,是臣之道;十六、使民以時,古之良典,十七、大事不可獨斷,必與眾宣論」。

聖德太子十七條憲法,原文是古文,每條最多有七十四字,最少二十六字,共計八百九十五字。太子憲法思想的體系,是以儒家精神為主,而以佛道兩家為輔。而憲法之文句,多取自漢籍之詩經、尚書、論語、中庸、左傳、禮記、管子、墨子、孟子、韓非子,韓詩外傳、史記、昭明文選等。誠如安井小太郎所云:「聖德太子所制定之憲法十七條,除第二條崇敬三寶之外,餘十六條述君臣之分,政治之要

P.102

與安民等事,皆儒家精神,往往採用經書中語句,如『以和為貴』(禮記儒行)、『上下和睦』(孝經)、『徵善勸惡』(左傳)、『克念作聖』(尚書多方)、『公事靡鹽』(詩小雅)、『使民以時』(論語學而)等是也」(註十三)。於此可知中國文化對日本政教的影響之大。聖德太子政治最高綱領,就是東方王道文化的精華。聖德太子之憲法精神,一、以融和儒、釋、神三教為指導國民道德生活標準。二、以建立皇室為中心的中央集權國家統一的權威。三、以改革氏族制度,使一切人民皆成為公民,成為皇室中心的支柱,這是大化革新的前奏。太子攝政三十年雖未達到這個崇高政治理想,但確奠定日本千餘年國體傳統的基礎。

聖德太子的中國文化素養很深,曾廣泛涉獵中國諸子百家經史典籍,故其憲法之文辭,毫無駢麗浮華之病,而文章風格極高。岡田正之博士認為其文有先秦遺風,無六朝弊習駢麗浮華之態,字句精練,造誼簡古。並謂:「三曰:『承詔必謹,不謹自敗』,十曰:『絕忿棄瞋,我獨雖得,從眾同舉』,十五曰:『背私向公』,其亦是精歟」等文,有如讀管子之經言,韓非子之主道,揚雄諸篇之感(註十四)。

第四、編修國史 聖德太子晚年曾模仿中國大一統之文物典章以發展日本文化,於推古天皇廿八年(六二○年)編修國史。日本書紀推古天皇廿八年條云:「是歲,皇太子,嶋大臣,共議之,錄天皇記及國記,臣連伴造百八十部並公民等本記」。就中所指之皇太子即為聖德太子,而嶋大臣即為蘇我馬子。這部史書可惜於皇極天皇四年(唐太宗貞觀十五年,六四五年),蘇我氏滅亡時,除國記外,餘皆燬於火,未傳於後世。太子所編修之國史,其體裁諒必採用中國之記傳體。至於其內容,板本太郎博士認為:

P.103

「記述某一方面之歷史,諒必係自建國之由來,國政之發展,以及與大陸諸國間之交涉等簡略記載。臣連伴造百八十部並公民等本記。當係分別記述貴族、庶民等系譜者。臣連為最高之貴族,伴造則次於臣連之貴族。國造則為地方豪族。百八十部與伴造有重複之嫌,或係伴造乃指擁有部民之一般貴族。而百八十部則指天皇直屬之職業的部之首長而言,至於公民即泛指一般人民」(註十五)。將日本開國歷史上溯至西元前六六○年,就是這部「國史」,惜未傳於世。

佛教於西元五五二年始傳入日本,當時曾引起崇佛與排佛的衝突,始則排佛派獲勝,最後排佛派又失敗。迨至用明天皇逝世後,由於物部氏之衰亡,於是崇佛派逐漸抬頭,以及佛教盛行於日本。降及西元六世紀中葉,舉凡佛寺之建築,佛像之繪畫,僧尼之受戒,以及信徒之學習,各種條件都已具備。聖德太子攝政後,太子大力提倡佛教,其於憲法第二條規定「篤敬三寶」,不僅奠定於日本國家法律的基礎,這個「篤敬三寶」較之今日民主國家憲法上所擬定「信仰之自由」,在法律上地位,尤為崇高。所以佛教始終為日本國民精神上最高指揮者。誠如日本歷史論者所云:「日本之佛教歷史,與其說是始自聖德太子,亦不為過言。佛教之開始傳入日本,雖然在此之前,但實際上,在日本社會奠定基礎者,實多賴此政策」(註十六)。聖德太子攝政後,於次年(五九四),下詔興隆佛教,飭令人民建造佛寺(註十七)。太子於推古天皇四年(五九六年)法興寺建造完成,任命蘇我馬子之子善德為寺司(註十八)。推古十

P.104

二年所頒佈之憲法,其第二條飭令臣民崇敬三寶,積極獎勵佛教;翌年(六○三年),詔諸王及大臣共同發誓願,鑄造銅繡丈六佛像各一軀。高麗大興王聞日本造佛像,乃貢黃金三百兩以助之(註十九)。推古十四年(六○六年),聖德太子親自講解勝鬘經及法華經,推古天皇大悅,乃賜播磨國之水田給太子(註二十)。聖德太子仿取梁武帝作風,其於宮中講經時,曾著僧衣,其儀如僧。而梁武帝似仿印度阿育王,聖德太子於日本傳播佛法功績,無異於梁武帝於南朝也。除親自講經外,並參考梁朝光宅寺僧法雲之法華經義記及晉僧肇所注之維摩經等,著有「勝鬘經義疏」、「維摩詰經義疏」等所謂「上官御製疏」(又稱三經義疏),在日本佛教史上奠定日本文化基礎。宇井伯壽所云:「太子實為我國文化各方面之始置基礎之聖者」(註二十一)。法華、維摩、勝鬘三經係大乘經典,聖德太子之所以選擇大乘經典中之勝鬘、維摩、法華三經,顯受我國南北朝時代佛教之影響。以法華、維摩、涅槃、大品般若、勝鬘、小品般若、金光明經等,都盛行於南北朝。梁朝光宅寺之僧法雲,不獨精通成實論,兼弘法華經、勝鬘經、維摩經,與莊嚴寺僧旻、開善寺智藏,並稱為「梁朝三大法師」。相傳亦著有涅槃經、成實論、般若經、十地經、金光明經、勝鬘、法華、維摩等經疏。因此,聖德太子選擇於中國最受重視之勝鬘、法華、維摩三經親作義疏,以期大乘經典普及於日本。

聖德太子作「維摩詰經義疏」時,曾參考尚書、春秋、論語、孝經等儒家典籍以作注疏外,並參考僧肇之注維摩詰,及法空法師之解釋等佛典。以梁光宅寺僧法雲之注疏勝鬘經為範本,作勝鬘經義疏;以光宅寺僧法雲之法華義記八卷為主要參考,作「法華經義疏」。據傳「勝鬘經義疏」於唐初曾傳入我

P.105

國,法雲寺僧明空曾作私鈔六卷。該鈔後來日僧圓仁慈覺大師於西元八三八年(唐文宗開成三年,仁明天皇承和五年)入唐時始知有明空之私鈔,因而加以鈔錄。於西元八四七年(唐武宗大中元年,仁明天皇承和十四年)歸國時携回藏於比叡山,日人誇稱此謂「日本文化之反輸入」(註二十二)。

「三經義疏」,在教義上各有不同意趣。「勝鬘經義疏」,專在發揚女性成佛義,說明男女平等,及一切眾生平等,人人皆可成佛的真義。「法華經義疏」以統一大乘開權顯實,會三歸一,唯有一乘真義。「維摩經義疏」,在闡明僧俗不二之說:維摩居士以在俗之身,而以大乘精神,掃蕩小乘偏執的知見,勉勵世人,以豁達自在態度,由正己直人,進而實現利他濟人的社會生活。

太子新政之精神基礎為佛教。除憲法第二條有「篤敬三寶」之外,尚有貴和、去忿、除妒諸事,都屬佛教精神語氣,更充滿憲法之中。十七條憲法不獨為日本成文法之起源,為大化革新序幕之開啟,並為後來立法精神之基礎,唐代律令之制定亦都發端於此。

佛教雖屬是精神上指導者,但在精神以外,亦需多種物質建設。因此,當時除聖德太子親建佛寺外,全國各地亦先後建造佛寺,迄推古天皇三十三年,全國佛寺共達四十六所,僧尼共一千三百八十五人(註二十三)。

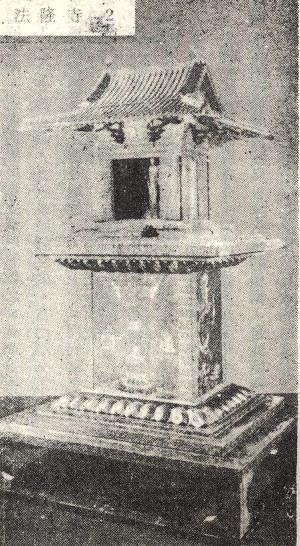

聖德太子所建寺院很多,就中最著名者,是難波(大阪)四天王寺、斑鳩之法隆寺。四天王寺,以守護佛國之四天王為本尊,它建在海外交通的大阪,頗具意義。法隆寺亦名法隆學問寺,係太子為弔用明天皇之菩提而建。從中門,環以廻廊,院內,金堂與五重塔並列。這個圖樣設計,打破了左右對稱的

P.106

傳統,但顯出大調和。加以雲形肘木和卍柵勾欄所表現的北魏式樣,這表現出日本古建築物中無比的藝術價值。

聖德太子提倡佛教,興建寺院,鑄繡佛像等使佛教藝術昇華,由於太子獎勵藝術,故法隆寺金堂之本尊,乃銅造釋迦之尊像,此像在雕刻方面,是代表日本藝術史上上代的精華,是當時第一流彫刻家鞍作鳥于六二三年所造,鞍作鳥又稱為鳥佛師,或止利佛師,自其祖父大唐漢人鞍作部村主司馬達於繼體天皇十六年(五二三年)渡日崇拜佛教以來,頗受日廷優遇。因此,鞍作鳥家學淵源,精於佛像彫刻,推古十三年(六○五年),女帝詔聖德太子及大臣諸王發誓願,造銅繡丈六佛像各一軀時,即命鞍作鳥為造佛工師,翌年(六○六年)四月像成,欲把其銅像安置於元興寺金堂,以佛像高於金堂門戶,不壞門不得納入。因鞍作鳥之巧工免壞戶而終把銅像安置,同年五月鞍作鳥因造佛之功,而授大仁之位及近江國坂田郡水田廿町(註二十四)。法隆寺金堂之釋迦尊像及藥師如來像亦為其傑作。司馬達本係南朝之梁人,故鞍作鳥之造佛像應採用南朝百濟系之樣式,而不應仿北魏樣式。究其原因,當時聖德太子師事高句麗僧惠慈,而高句麗世世朝貢我國之北朝,其佛像亦多承襲北魏系統,故太子接受惠慈之建議。故法隆寺金堂釋迦之尊像,無論是面相、衣紋、姿態,顯都屬北魏式樣的移植。此外,法隆寺之藥師像,救世觀音像,百濟觀音像,中宮寺之彌勒菩薩像等,都屬這一時代的傑作。就中百濟像觀音與彌勒,其質料也用木料,而面相柔和,慈悲救世精神充份顯現出來。

由於聖德太子之積極獎勵,故飛鳥時代九十年間日本佛教寺院建築樣式和藝術,完全模仿中國,於

P.107

此益見中國藝術影響於日本文化之大,似乎可說是空前絕後的。

繪畫方面的遺品,則有法隆寺的玉蟲櫥子所繪之蜜陀繪,中宮寺之天壽國繡帳,雖是刺繡,但使人想起當時繪畫之精技。在工藝方面,法隆寺之玉蟲櫥子、以及金堂的天蓋、法隆寺的獵獅紋錦、龍首水瓶等。在這些工藝品上面,不獨可窺見其匠意技術精緻,即如獵獅紋錦、龍首水瓶之天馬圖,各處所表現興隆三寶,諸臣競相造寺。太子初師事高麗僧惠慈,從其學佛二年,又博覽儒家典籍,十年高麗僧觀勒來朝,並獻曆本及天文地理等書,已如前述。這些卓越技術都來源於中國,更可溯求於中亞,遠及波斯、希臘、羅馬,這一時代的藝術世界之關連性,至可驚人。

聖德太子在日本文化史上不但為倡導吸取中國文化,改造社會組織,以皇室為中心,培養國民忠君受國的思想,進而改革政治,興隆佛教,提高人

P.108

民道德水準,並促進國民自主進取的信念。誠如辻善之助博士云:「太子洵為當代之偉人,成為大陸文化輸入之急先鋒,最先吸收最新鮮空氣,自己率先為先導,樹立新文明之基礎,以建立新日本,汲汲於企圖提高我國與隋之對等地位」(註二十五)。而安藤正次亦云:「太子在當時實為我學術界思想界之最權威者」(註二十六)。而栗田元次氏亦云:「要之推古朝時代之學問藝術,一切文化事業,乃以英主聖德太子為中心而經營者,太子輸入大陸文化,尤其是以佛儒為中心之文化主義,和平主義,急欲振興皇威,統一國家,增進國民幸福,宣揚文化,並圖建立自主的國家,其功績永垂不朽」(註二十七)。由此可知,聖德太子為使中古時代日本步上統一國家坦途,是吸收輸入中國文化急先鋒,而中國文化最先之得以傳入日本,實多賴於佛教為媒介。奈良以後,直至明治維新以前,純為佛教輸入時代。是故聖德太子之新政措施,以興隆佛教為發展日本文化的根柢,自此隨時代之進展變遷,隨時隨地攝取中國歷朝文物典章,而以佛、儒兩家學說為中心。這正是日本能夠享有二千年來歷史的緣由。是故聖德太子之於日本之功勳,實不亞於明治天皇之使關閉自守之日本走上現代化西洋物質文明之功績。我們更可以說:聖德太子虛心接受中國之文化,以「文化」代替「草昧」,使日本捨棄草昧走上光明坦道,重建天皇國家的體制。明治維新,接受西洋物質文明,以「武力」代替「文化」,亦即孫總理所說:「捨棄王道文化,甘願為覇道文化的鷹犬」;以致為二次世界大戰的導火線,幾乎燬滅了日本二千餘年文化傳統,皇室傾斜,淪於國際間次等地位。