新疆,即漢代之西域,乃我國西北國防之重鎮。唐時分置北庭、安西兩大都護府;清乾隆時改號新疆,光緒八年置省。所謂西域,即指我國西方而言,就中分廣狹二義;就廣義而言,從敦煌、新疆、印度、波斯、敘利亞,以至羅馬,都屬西域範圍。就狹義而論,即指我國政治勢力所及之地區,漢唐時期,東起敦煌,西至波斯諸國。降至今日,當指新疆一省範圍。古代之新疆,乃東方之中國,西方之印度、波斯、羅馬,交通連接。所謂「絲道」,即通往西域三十餘國或五十餘國之重要門戶。

新疆在二千年前,不僅為中國與中亞及印度之交通孔道。魏晉及唐之我國沙門,多往印度取經,行程均取道新疆,而新疆並為我國初期佛敎之策源地。六朝以前,來我國之傳道譯經者,均來自新疆及西域諸國。新疆境內之于闐與龜茲,在第一世紀時,即為通往印度之要道,所謂南北兩道之中心。中印兩國佛敎沙門或居士,無論是東來,或是西去,不論取南道或北道,均需經過新疆。漢魏我國西行求法沙門,若朱士行、支法領、竺法護、智嚴等,都以于闐、龜茲為目的地,故若干大乘經典,若華嚴、法華、般若、湼槃等經原本,都來自于闐與龜茲,甚至有從于闐文或龜茲文譯成漢文者。所以,新疆不獨為

P.416

中印文化結合地區,並成為大乘經典孕育之中心(請參閱方等諸經與于闐等地理之關係)。華嚴經菩薩住處品,多列于闐地名,學者有以此為華嚴在于闐成立之證據。漢、晉、南北朝、隋、唐諸代,皆為新疆佛敎史上重要的時代。三世紀以前的文物,發掘甚多。此為新疆佛敎史上最珍貴之史料。

佛敎在紀元前七十年左右,便由迦濕彌羅國之威德沙門毘盧折那(vaircehan avōla遍照)傳入新疆。最初傳入新疆之佛敎,大多為小乘敎。毘盧折那出生於迦濕彌羅國,迦濕彌羅為小乘佛敎之中心,其所傳之敎,當屬小乘敎。故我國佛敎受迦濕彌羅佛敎思想之影響,當比受瑜伽中觀大乘思想為深,迄今仍受其思想支配。

紀元後,中印度、大月氏、安息、康居等赴新疆布敎之沙門,絡繹不絕,此為意中事。而初期來我國傳道譯經者,亦來自大月氏、安息、康居等國。紀元一四七年月氏沙門支婁迦讖來洛陽,次年安息國沙門安士高亦來洛陽,自此以後,東西兩方威德沙門,接踵而至,傳道譯經。魏甘露五年(二六○),朱士行赴于闐,此為漢僧求法之始。

十九世紀中葉,英、俄、德、法之帝國主義者,互相角逐中央亞細亞,漸入於我國西北部。各國派遣所謂探檢隊至新疆、蒙古及西藏高原,從事考古發掘。於新疆境內塔里木盆地周圍先後發掘,發現許多古蹟文獻,諸如于闐語、龜茲語、突厥語、覩貨羅語、粟特語等所寫的佛經。這些發現,不僅證明了佛敎沙門於中古時期活躍於新疆的歷史,而對中印佛敎交通史研究更增加了許多重要的資料。率先倡導者為俄國,次為英國,再次為法國;德國、瑞典、日本、美國,相繼而起。組織探檢隊者,俄有克萊蒙

P.417

茲(D. Klementz)及科茲洛夫(P. K Kozloff),德有格魯威德爾及勒可克,法則有伯希和,日本為橘瑞超及大谷光瑞,瑞典為斯文赫定sven Hedin等。

規模最大者,則為印度政府所派匈牙人斯坦因之四次探檢,所獲成績,也以斯坦因最為豐富,此為中印佛敎交通史上最珍貴之史料。自此,佛敎便列入考古學之內。

一八九○年,印度政府派遣大尉鮑爾Bower至新疆探檢。其於庫車附近疏勒河北岸廢墟中獲得具葉型樺皮書佛典,其內容以醫術為主,兼有孔雀王咒經部分。後經英國學者霍寧R. oernle考證,斷定為第四世紀及至第五世紀梵文孔雀王咒經古寫本,並有其他古物,此為西域古代語發現最古者,遂引起歐洲東方學者注意。一八九二年,法國格林勒(E. renand)又於和闐地方發現梵文經典斷片,經法國梵文學者瑟刺爾(E. Senart)研究而與鮑爾所發現,雖同為樺皮所寫梵文法句經,但至少為第二世紀寫本,比鮑爾所得更為遠古。同時,中亞出土古代梵語文獻,因地域關係,庫車和于闐出土的古寫本,其內容就有顯著差別。北道庫車、吐魯番出土的寫本(

P.418

鮑爾寫本),是以醫術為主,佛典為副。南道于闐出土的寫本,是以佛典為主,即東傳我國悉曇文字原型。此為現存古代印度語寫本中,殆為最古之寫本,至少在二世紀左右。自此以後,歐洲東方學者對新疆蒙古的發掘慾望熾盛極了。

一八九八年,俄國派遣克萊蒙茲(D. Kementz),率隊至吐魯番作系統發掘,所獲古文書甚多。其有關於高昌研究一部分資料已發表者Junrtan und, seine Alter-thūmer, publicationen, der, Kaisel, Akad, d, Wiss, 898,此為外人有組織來我國西北方考古發掘之第一次。一九○一年,英印政府派遣斯坦因(A. Stein)率隊至新疆、和闐、尼雅克里雅等地發掘,所獲壁畫以及漢晋木簡,佛經殘卷等珍品寳物甚多。其一部分嘗公布於世。一九○七年始出版,其有名古和

P.419

闐(Ancient, Khot anz vols)龐然兩大卷,實為研究和闐佛敎之鴻寳,一九○二年於德國舉行「國際東方學會」,斯氏提出上項報告。便成立國際中亞遠東探檢協會,於是各國設立分會,自行派遣探檢隊東來。

一九○二年及一九○四年,德國首先派遣格魯威德爾(A. Grün Wedel)及勒柯克(A. Von Lo Cog)於吐魯番及庫車故地發掘調查,所得珍貴遺物甚多,一九○三年始歸。這兩處探檢都獲德皇資助,其對東方史學之重視,於此可見也。一九○四年,德國又派勒柯克率領沿天山北路塔里木盆地踏查。一九○五年格魯威德爾又率隊第二次入新疆與勒柯克會合,至一九○七年夏,始告結束。一九○二年,斯坦因又作第二次考察,至一九○八年,至甘肅敦煌及展城故壘,發掘許多漢簡,即世所謂「流沙漢簡」或尼雅漢簡;一九○七年始乘機至敦煌發現千佛洞大批梵文經典、繪畫、繡繪、卷子、印本文書,並龜茲文、于闐文,回鶻文、土耳其古語、粟特語等。並竊取了經卷達二十四箱,圖書品

P.420

及其古物等五箱。就中並有玄奘當年由印度取回之書卷。歷次中亞探檢,當以斯氏所獲最為豐富,也極重要。這些古物文書經典運至歐洲,震動了整個歐洲。這些古物,現大都藏於倫敦大英博物舘。

一九○八年法國漢學家伯希和P. Pellot,亦銜法政府命,越葱嶺,於庫車發見龜茲語記寫通行證,並有玄奘來遊此國時國王名swaante,據此,龜茲語,在七世紀中葉,尚屬通用語言。並繼斯坦因後,至敦煌,獲得八六六至一二○○年之珍奇簡犢卷軸,約十餘箱。並清查諸洞,編列號碼,攝製照片,至今敦煌照片當以伯氏為最完備。伯氏所獲敦煌遺書,現藏巴黎國家圖書舘。一九○七—一九○九年,俄國又派科茲洛夫(P. B. ozlov)率隊至蒙古探檢,一九○八年,在寧夏北加是諾爾地方額齊納河畔,發掘西夏時代黑城(Bara Bhoto)遺址。

日本方面於一九○二—一九一四年間,京都西本願寺,大谷光瑞及其弟子橘瑞超組織中亞探檢隊赴新疆甘蕭一帶探檢。前後凡三次達五年之久,其於高昌、庫車故地所獲考古資料為數頗多,並在于闐附近發掘梵文金剛般若斷片紙本一面五行,經英國霍寧博士初定為七、八世紀寫本,後經F. E. argiter研究斷為五世紀終,六世紀初寫本。此與敦煌發見于闐語金剛經寫本完全相似。一九○九年,俄國又派大規模探檢隊,以奧登堡(S.Olldenbrg)為指揮,於吐魯番、喀什米爾、庫車一帶,大事發掘,所獲有價值之文庫頗多,已如克萊蒙茲所發表有關高昌研究的資料。一九一三—一六年,英國又派斯坦因由帕米爾至新疆作第三

P.421

次探檢。一九一三—四年,德國又派勒柯克至新疆作第四次探檢,先後均有所獲。

以上所舉各國派遣至我國西北部新疆蒙古及西藏高原的探檢隊,從事探檢考古發掘,從山嶽高原、河流海岸、氣象測量、以及人種語言、宗敎歷史、物產資源、地理、人文等,一而再,再而三四,這些探檢隊,在我國西北部橫穿直撞,毫無阻攔,其所以如此者,即以其本國軍事及外交力量為背景。或以傳敎為名。或以考古為名,經常往來新疆蒙古西藏各地,從事調查考古,其動機何在?醉翁之意不在酒(請參閱第二十一章歐洲漢學家有關中亞及南海史地之考證),不難窺測其用心。至各探檢隊所獲有關軍事上資料,當然是秘而不宣,吾人更無從獲悉。今將各探檢隊有關學術考古報告及圖書方面,列表於次:

| 國名 | 探檢隊名 | 期間 | 主要報告 |

| 俄 | 克萊蒙茲 | 1898 | Jurfan und seine Alterthümer, S.pet, 1899. |

| 英 | 斯坦因 | 1900-1 | Ancient Khctan Oxford, 1907. |

| 德 | 格魯威德爾 | 1902-3 | Bericht Über archaol, Arbeiten in Idikutschari Mürchen, 1906. |

| 日 | 大谷光瑞 | 1902-4 | |

| 德 | 勒柯克 | 1904-5 | Chotscho, Berlin, 1913. |

| 德 | 格魯威德爾

勒柯克 | 1905-7

(1906) | Alt-Buddhistische Bultstätten in Chines, Turkistan, Berlin, 1912, Alt-Butscha, Berlin, 1920. serindia, Oxford, 1921, The Thousand |

| 英 | 斯坦因 | 1906-8 | Buddhas, Documents Chinois etc. (par-Chavannes) 1913. |

P.422

| 法 | 伯希和 | 1906 | 敦煌遺編(羽田亨共編)京都一九二六,Les Grottes de Touen-Houang, Paris, 1920-6. |

| 俄 | 科茲洛夫 | 1907-9 | Mogoliyai Amdo Moskual Petrograa, 1923. |

| 日 | 大谷光瑞 | 1908-9 | Russkava Jurkestanskaya, Ekspeditsiya |

| 俄 | | 1909 | 1909-10, S-pet, 1914. |

| 日 | 大谷光瑞 | | 西域考古圖譜,京都,一九一五,新西域記,一九三七。 |

| 德 | 勒柯克 | 1913-14 | Die buddhistische Spätantike in mittelasien, Berlin, 1922-28. |

| 英 | 斯坦因 | 1913-16 | Innermost Asia, Oxford, 1928. |

此就學術考古研究方面而言。至於國人則始於民國十六年,北平中國學術團體協會與斯文赫定合組之西北科學考察團。發現長城遺址、漢簡、古墓羣、壁畫、寫經及其他古物甚多。此後國人黃文弼復兩度往訪今之吐魯番、庫車一帶,頗有收獲。民國三十一年,敎育部組織西北史地考察團,至居延、敦煌等地考察。至於中亞語言研究,參加者先有法國烈維,德國謝格Sieg及謝格林(Siegling),英國白雷(H. W. aily)等。在日本方面,則有白鳥庫吉、羽田亨、桑原隙藏、藤田豐八等,對阿爾泰系語及蒙古、突厥、回紇的古代語研究。但日人研究西域古代語之興起,實受歐洲學者啟發與鼓勵,後者竟凌駕歐洲學者之上。蓋日本受漢學薰陶已久,又通佛典,故對中亞古代語研究及敦煌學多所發揮。國人亦有力步東西方之後,從事於敦煌學研究者,凡此皆有助於中印交通史之研究。

P.423

由此可知新疆在佛敎史上聲價,由於地下發掘文物印證,多為實錄。新疆佛敎在本質上,純為歷史文化,毫無臆測傳說。英、法、日等考古學者,先後於羅布泊、和闐、庫車、吐魯番等發掘好多古代語所寫佛經,經專家研究考訂,都屬於第二世紀古寫本。而日本學者對西域佛敎史或佛敎美術史研究,雖屬較晚,然亦急起直追,堀謙德之「解說西域記」,在一九一二年脫稿。其交矢吹慶輝、瀧精一、松本文三郎,小野玄妙等,對西域佛敎史與佛敎美術史方面都有撰述。後起之羽溪了諦之「西域之佛敎」,及京都法藏館出版之「西域文化研究」,對中亞歷史及中印交通史研究有極大的貢獻。因古代西域諸國沒有什麼歷史記載遺留下來,只有中國正史中外國傳和歷代西行求法高僧遊記,以及近百年來在印度、中亞、新疆一帶所發現新資料和遺物,互相參證,古代西域佛敎活動,才得漸次明瞭,使吾人對中印佛敎交通才有一道光明坦道,依次前進。因此,新疆不啻為中古時期中印文化的褓母,並為中印交通的媒介。

敦煌,乃甘肅省之一縣。秦漢時期,原為烏孫人、月氏人所居住,後為匈奴佔據。漢武帝肅清河西匈奴,遂分置武威、張掖、酒泉、敦煌四郡。敦煌和安西,在漢代都屬敦煌。唐安西為瓜州,敦煌為沙州,敦煌西有玉門陽關,此為歷史上有名的玄關。不僅為通往西域的孔道,並為我國與西域諸國文化交流、貿易往來之重要門戶。

甘肅河西走廊,在沮渠蒙遜時代,於敦煌縣開鑿了許多石窟,最著名者,約有三處:

P.424

㊀西千佛洞,在敦煌西南七五華里,黨河北岸有十九窟,多所破損。計北魏窟八,隋窟二,唐窟三,五代窟一,西夏窟一,宋窟二,其他二窟破壞不名。

㊁榆林窟,在敦煌縣東,安西城南一四華里,踏實河南岸壁有四十洞,今名萬佛峽,唐末、五代、宋、元之開鑿,或重修。在重修窟中,殆為北魏所鑿。

㊂水峽口窟,在榆林窟東,斯坦因之小千佛洞,既多毀壞,僅存六窟,魏、隋間開鑿,宋代壁畫。

以上所舉石窟寺院,千佛洞、莫高窟、千佛巖、鳴沙石室,或稱雷音寺,唐則天武后時代稱為崇敎寺,都在敦煌周邊。大都從北魏、隋、唐、五代、北宋所鑿。於歷史上既有相互的關係,在藝術上,亦復屬同一系統的作品。

敦煌石窟,創建於苻秦建元二年(三六六),由沙門樂僔始闢石室,法良禪師及東陽王建平公繼其後;至武周時,遂達千龕,迄今仍有四百餘所。

但可欣賞者,僅二百多所。敦煌石室內容,不外彫塑、壁畫、石刻、藏書。今當分別敘述於次:

第一、彫塑,佛敎彫塑的風氣,遠溯於佛陀住世上昇兜率天為母說法時,優填王懷仰釋尊,乃模塑佛像,以慰仰敬之懷。佛滅度後,印度各地,遂展開建塔造像紀念。其中最著名者阿真特石窟寺(Aanta),其中有二洞都屬紀元前所鑿。此一風氣,便傳到新疆,在庫車附近赫色勒及吐魯番等地,都有大規模的石窟,並有壁畫、繪畫。又由新疆傳到敦煌、河西一帶,除千佛洞外,並有黨河口西千佛洞,安西之榆林窟,玉門昌馬之東千佛洞和赤金之紅山寺,酒泉之文硃山,張掖之馬蹄,天水之麥積石窟等,但以敦

P.425

煌千佛洞為主要。

敦煌石質較為鬆軟,因此,千佛洞內多屬塑像,不若雲岡、龍門,多就山石彫鑿佛、菩薩像,高達數丈,雄偉壯觀,奔馳神態,顯出拓跋魏民族雄壯的特徵。要以年代論,雲岡、龍門皆不算最古的石刻,最古的當推河北涿縣沙岩佛像。據日人關野貞考訂為我國佛像最古的實例,屬東晉末唯一標本,(日本大倉氏所藏)其年代遠在雲岡石窟之前。要以塑像而論,則敦煌千佛洞當屬最古。遠在苻秦建元二年(三六六),而雲岡石窟開鑿,則在後魏文成帝興安二年(四五三),完成於和帝三年(四九五)。龍門石窟,始於太和七年(四八三),直至正光四年(五二三),全部完成。敦煌千佛洞,雖因石質與雲岡、龍門不同,但由於時代前後相接近,故屬於同一藝術的技巧。

千佛洞的彫塑,以泥塑敷以彩色為中心,居然也保持了一千餘年不變質,此不能不歸功於藝術的工夫。北魏時代的塑像,雖承受了健馱羅藝術的正統,但在服飾上、神情上,仍然保存中華民族傳統藝術的特徵。

P.426

至隋唐,千佛洞的彫塑,便突出了以往的定型。無論是佛、菩薩、力士、天王,都以人為背景,佛敎人生化,人佛一體的藝術寫實,厚重的線條,勾勒的靈活,濃厚的彩色,不特顯出唐代藝術的特徵,並且示人以偉大生命的活力。

第二、壁畫,敦煌千佛洞的壁畫,最為著名。壁畫起於何時,據造像碑記,大致為大統四年(五三八),或為大統五年(五三九),大統為西魏年號。壁畫,原為我國傳統的藝術,漢魏以前,都以明堂壁畫奘師飾,作為歌功頌德,鑑賢戒愚的工具,寓有敎

P.427

育的意義。漢魏以後,佛敎傳入我國,中印文化交流的結果,使我國藝術步入新的階段。

紀元前四世紀初,亞力山大東征印度,便把希臘藝術帶到亞洲。遂以阿富汗及白沙瓦為中心,把印度藝術與希臘藝術揉成另一體式,即世所謂「犍馱羅派藝術」,或稱為希臘佛敎藝術。其描寫的對象,多以千佛及佛敎各種故事為主題。諸如佛本生譚,及諸大弟子、國王等一類,其所表揚佛敎慈和精神。敦煌千佛洞,便承受了犍馱羅藝術的衣缽又揉雜西域藝術及我國本體藝術為一體,這種樣式在吐魯番及庫車附近寺院壁畫,尤能顯出東西文化交流的特色。千佛洞的壁畫,又為中印文化交流及融渾希臘藝術的結晶。千佛洞壁畫,始於北朝,經隋、唐、五代、宋、元千餘年不斷的演變,無論體態、神情、氣魄、仍不失為開拓我國藝術更生的主力。千佛洞藝術的偉大,在取材上多為佛與人之間各種活動。飛騰、奔馳,天神、比丘、靈獸花樹,無一非此種運動中之主宰。而其中各大幅故事及經變文中人類的從數百至數千的偉大布局,既緊密又得體,整個色調動作,於偉大堂皇

P.428

富麗中,而不失肅穆莊嚴氣概,毫無輕浮之感,使人一望肅穆恭敬,這種偉大布局結構的圖畫,殆為世界任何偉大藝術作品之所少見。

千佛洞壁畫,在六朝以前,多以佛本身故事為主,並附以飛天、動物、舟車、山水、人物及佛光、花邊、蓮座、藻井圖案等,這充分顯出印度犍馱羅派藝術與元魏民族雄偉活潑曠達的特徵。

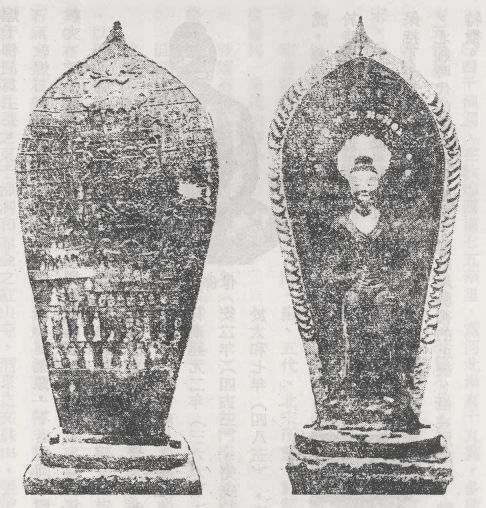

第三、石刻,即指千佛洞各種有文字之圖像石刻而言。其年代上起六朝下至元代。石刻中以敦煌縣城岷州兩塊殘石為最古,經專家考證係六朝經幢,其次徐松西域水道記所引武周李君修龕碑,此碑與敦煌開創關係,最為重要。因為此碑建於武周聖曆元年(六九八)五月十四日,雖屬殘碑,但前人多根據此,確定千佛開創的年代。謂初於苻秦建元二年(三六六)沙門樂僔發其宗,法良禪師及刺史建平公東陽王,相繼恢弘。至武州遂達千龕。在此四百年間,可謂盛極一時。聖曆以後,至五代趙宋,都有營造。或係新建,或就舊窟修補,歷世變遷,迄今仍有四百餘窟。但巴黎藏書,對石窟開創年代,則謂始於晉穆帝永和九年(三五三),早於建元凡十二年。由此觀之,千佛洞創建於第四世紀中葉,當無問題。其次元代莫高窟造像記(如圖),此碑高二十六寸,闊十八寸,碭首刻莫高窟三大字,正書,中央造像一軀,像周圍刻唵嘛呢叭𠺗吽六字真言,凡六體書,皆為此六字真言各種文體對音,其上橫列之二行,上六字右行為五天梵書,下六字左行為西藏番字。右邊豎列者,外沿漢字,內為西夏文;左邊竖列者,內為人思巴蒙古字,外緣回紇文,,此可證知當時敦煌與西夏等民族之關係。佛敎融化邊疆民族,促其內向偉大之事功,史無前例,於茲見矣!

P.429

P.430

此碑係元順帝至正八年絳州白臺沙門守朗所立,中央坐荷花托上者,為四手觀音,兩手合掌,作安禪狀。餘二手一持荷花,一握念珠。身首俱有光輪,頭頂坐一化佛像,像周六行文字。皆為「六字真言」文。各種行體,在造像下之題名諸人,如解逆立嵬,逆立嵬,均為西夏人姓名。迭立迷失,阿卜海牙,則皆系出西域,若失蠻,乃大食苗裔也。先帖木,又屬蒙古。元代廣輪萬里,地跨歐亞,聲威遠暨,亙古無比。即此一石,即可窺見當時族姓之繁,字音之廣矣。千佛洞所藏各種碑記甚多,無非記造像姓名,以隋唐時代,佛敎寺廟,都屬國家興建,佛像亦復為國家塑造,因此,佛敎信徒不必捐獻修廟,或塑像。但有時為報答父母宗親恩德,或祈願,多作石刻像,或塑像,所以千佛洞信士布施功德方式,不外建造佛窟。或造像一龕,或造菩薩像一尊,如觀世音,文殊,普賢菩薩等,或造聲聞像一尊,或繪經變一鋪。或以無量壽佛為主,或以彌勒下生為主。明朝以後,時代變遷,經懺興起,遂代替了石窟造像,便使佛敎藝術文化日趨衰落。

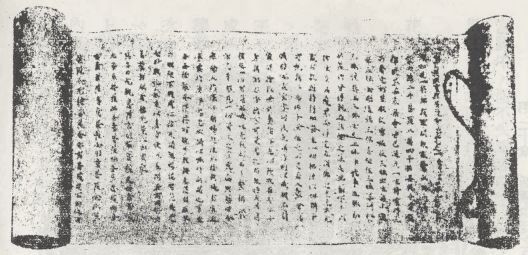

第四、藏書,敦煌石室藏書以寫本卷子為主,其次為木版印刷本和

P.431

石刻拓本。另外還有佛像及繪畫,大都畫在絹上或紙上,甚至繡在絹上。至其內容,包括佛家、儒家與道家,各種寫經和繪畫。除少數殘卷外,餘皆有軸子,因有軸子才能把它接起來,究竟有多少卷,傳說不一,有說二萬卷,有說三萬卷,至少在二萬五千至三萬卷之間。其中以佛經佔大多數。其次儒道經典,公私文件,以及諸子百家,史籍、韻書、詩賦、小說、契據、度牒、星曆等,可說包羅萬象。就文字而論,除漢文外,並有西藏文、梵文、于闐文、龜茲文、粟特文及突厥文等。寫本卷子中,大多屬古書,其內容包括經、史、子、集四部全書。此等寫本卷子,寫於什麼時代?據有年代記載卷子,巴黎敦煌文書第三○一號及第三二九○號,上起北魏天興七年(四○四),下訖北宋至道二年(九九六),上下相隔五百九十二年。亦即從北朝初年至北宋初年。而這些珍貴文書,絕大多數,均已流入英、法、日等國。我國僅收拾殘餘部分。而流落民間者,亦復不少。除北平圖書舘藏有九千八百七十一卷外,其他國立敦煌藝術研究所,國立中央圖書舘,以及私人藏書,其中絕大多數為佛經。

P.432

敦煌藏書,早於六十年前發現,震動中外,傳遍遐邇。但藏書發現經過,以及石室封閉的年代,傳說不一。

關於石室封閉年代,諸多說法,頗不一致:

一、斯坦因說:就卷尾以及文書中間所記載的正確年代,這些卷子的年代大概自第五世紀的最初以迄於第十世紀的終了。(西域考記)

二、伯希和說:石室封閉,是在宋初西夏攻取沙州的時候,寺僧因逃避兵亂而封存了那些集中來的經卷。

於是可以推定石室封閉,大約在十一世紀初期左右,其時西夏人征服此地,有危及當時佛敎寺院之勢,因而封閉,此為極可能之事。

三、關百益謂:「石室地址,為元朝以前之大佛寺,經歷年之搜集,寳藏甚富。元太祖成吉思汗西征,其軍師道士邱處機,最獲信任,與佛敎為仇,道經敦煌之先,到處毀壞佛寺,迫僧徒蓄髮,改易道裝。寺中沙彌,早有所聞,預將所有貴重古物,作石室以封固之,免遭浩刧。及元太祖師次敦煌,即逐僧毀寺,改為道觀,直至前清末仍未改。至伯希和等聞石室之名,前往發掘時,仍須商得觀中道士之同意也。」(見河南博物舘舘刋第一集。)關氏之說,是否可信,尚待研究。以石室藏書,上至北朝,下至北宋。而北宋以後,竟無集字,故元代封閉之說,殊難置信。總之,石室封閉,大多數學者,皆認為避西夏之亂,而封閉石室,此為順理之事。

P.433

至於藏書發現年代,更屬傳說不一;有說光緒二十五,或二十六,或廿七、廿九不等。吾人要瞭解藏經發現年代,必先了解王道士為人。

王道士本名元錄,湖北省麻城縣人。先在肅州(今酒泉),巡防軍營中充當小兵,後至敦煌千佛洞下寺,充當道士。他與同事的喇嘛相處,由於他粗通漢文,能看道經,於是乎他的生活,也就日漸優越起來,為應付信徒需要,他便雇請了一姓楊的替他抄經。有一日,這位楊先生在吸旱烟消閒的時候,無意中把旱烟桿鐵頭向牆壁敲打,原意把烟灰打掉,豈知他聽到牆壁發出咚咚的回聲,不禁好奇起來,便告訴王道士所疑,當夜楊、王二人,遂決定破壁查探究竟。那知他們破壁一見,滿室塞滿了寫經和畫軸,並挑選好的卷子,另外收藏以備出售,作修理寺院費用,重新又封閉如故。此為光緒二十五年(一八九九年)五月某夜。

據蘇瑩輝先生說:王道士為什麼諱言二十五年發現藏書?其中當另有用意。王道士初發現大批古董時,即挑選較好的卷子,以便求售給達官貴人,爭取一筆金錢,作為修裝寺院的費用,便用磚重新封閉起來,但石洞既經打開,其所封存古卷文物,便逐年流出外間。

即如光緒二十五年,(一八九九)嚴金清即從敦煌千佛洞獲得觀音畫像一尊;翌年(一九○○),法人波南(C.E.Borrin)亦從千佛洞獲得佛畫四幅。自一九○二年以後,如葉昌熾、汪宗瀚、陸季良諸人,所獲更多。於此可知王道士在重新封閉石洞以前,必定取出一部分文物,私藏起來,以待陸續出售,這些行為,皆為其他喇嘛所不知道的。至次年(一九○○)重啟秘室時,始公開宣布,因為這個緣故

P.434

,王道士才諱言發現藏書是在光緒二十五年,直到別人替他撰墓誌時,真相始流露出來。其墓誌節曰:「雲遊敦煌,樂觀名勝,登三危之名山,見千佛之古洞,建太清宮,復以流水,疏通三層洞沙,沙出壁裂一孔,彷彿有光,破壁有小洞,豁然開朗,內藏唐經萬卷,古物多種,見者驚為奇觀,傳為神物。此光緒二十五年五月一日也」。另一傳說,即敦煌藝術研究所人員於民國三十三年秋天,於王道士當年所使用之木櫃中,復見王道士託人所寫索取經價紅帖子上,註有「至貳十陸年五月二十六日清晨,忽然山裂一縫,貧道同工人用鋤控之,欣然見佛洞一所,內藏古經萬卷」。所記與墓誌所載竟相差一年有奇。

敦煌藏書保存在國內者,畢竟是極少數,大都為英、德、日考古學者所刼去。茲簡述於後:

一、英人斯坦因於一九○七年三月至敦煌千佛洞刼取古寫(印)本二十四箱,圖書繡品及其他古物等五箱,歷七夜之久,始搬運畢,其中寫本卷子為八○八二卷,木版印刷本計二○卷。其中三八○卷載有年代,自西記四○六至九九五年,五世紀者有六卷,六世紀者有四四卷,刻藏英倫布列顚博物舘(British Museum)。

二、法人伯希和於一九○七年十二月至敦煌千佛洞,刼取卷子精品卷子精品十餘箱,運歸巴黎。伯氏所獲經卷數量,說者不一,有說伯氏覓得十餘篋,有說伯氏所得六七千卷,有說伯氏所得凡一千伍百餘卷,或說伯氏所得二千餘卷。但究竟多少?據蘇瑩輝說,則巴黎所藏卷子(包括寫本、印本、拓本),確有三

P.435

千餘卷矣。

三、日人橘瑞超氏繼斯坦因、伯希和二氏之後,於清光緒三十四年(一九○八年)訪古於新、甘一帶,嘗至敦煌石室,獲取卷軸數百件。但橘氏刼去卷子確數,無從考證。然據其所編「敦煌將來藏經目錄」,計經部三六七卷,律部八卷,論部二七卷,疏解部二五卷,雜部二卷共為四二九卷。此外尚有吉川小一郎、大谷大學、中村不折氏、富岡謙氏、藤井守一氏等,各人皆有所藏。

四、我國公私所藏,我國於宣統二年(一九一○)始經學部咨甘肅有司,將洞中殘卷,悉數運京,移藏部立京師圖書舘。據說約九千餘卷。此外私人則如梁素文、羅振玉、唐蘭等所藏尚不知其確數。敦煌藏經已為英、法、日等考古學者刼取外,但敦煌壁畫、塑像、畫旛等項流散數量,雖不算大,但在維護古物藝術品的立場說,亦復是國家的一大宗損失。茲就壁畫而言:

(一)英人斯坦因,法人伯希和除竊取經書卷子而外,並刼取壁畫分藏倫敦與巴黎圖書舘。

(二)美人華爾訥(Warner)於一九二四年,以膠質物將壁畫粘去二十餘幅,唐代之壁畫粘去一部分,其痕跡猶在,現藏於哈佛大學阜擬博物舘(Fogg Museum,Harvard)內。此外哥倫比亞大學及費城加州大學博物舘,均藏有敦煌壁畫。

(三) 英人巴慎思者,曾來千佛洞盜剝壁畫十數方,雖然後來我國政府將所剝壁畫扣留,但既破壞,已無法求其完壁。

五、抗戰期間(民國三十一年),國人愛好藝術者,多紛紛至千佛洞觀摩,臨摩壁畫,張大千先生

P.436

為其首也。張氏發現五代及宋初壁畫的底層,並有隋、唐壁畫隱約可見,張氏臨摩兩魏隋唐的壁畫,曾不惜將蒙在表面上宋元之壁畫剝除,當時考古家向覺明氏對張氏此舉,頗為憤慨,並於三十一年十二月二十七日,在重慶大公報發表文章攻擊張氏,當時藝術界人士,對向氏所言多表同情。當張氏在重慶展覽敦煌壁畫時,就有人評其為不惜以敦煌之名,做一個愰子,展覽買賣,大發其財。此話當亦有所感而發。截至目前為止,仍有不少以敦煌之名而起家的人。方豪在其所著敦煌學中亦提起張氏,他說:「其他以研究考察為名,前往臨摩,任意剝削者亦大有人在,名畫家張大千即其一也」。以上諸人對張氏之剝削千佛洞壁畫,似多不滿。

六、一九四三年,政府為保護千佛洞,便成立敦煌藝術研究所,遂將部分遭剝削之殘損壁畫斷片,移至陳列室中,以供遊客觀賞。

七、敦煌曾發生回族之亂,千佛洞殿宇,焚毀甚多,原有石室木架走道,泰半付之灰燼。民國九年,又有白俄由西伯利亞越新疆流入敦煌,棲居於千佛洞,在洞內食宿,烟火薰燎,狼藉不堪,很多壁畫,橫遭摧殘。更有每年四月八日千佛洞俗佛廟會,成千萬的人擁來,焚香膜拜,對於壁畫又是毫無吝惜地糟蹋。

八、千佛洞的壁畫,真是洋洋大觀,上溯兩魏隋唐五代以迄宋元。其內容之豐瞻富麗,誠如敦煌藝術研究所所長常書鴻所說:「石窟全部自南至北共長一千六百十二公尺,包括現在已出存有壁畫的,自北魏、西魏、隋、唐、五代、宋、元時代的壁畫和塑像,這樣大規模的結構,我只有將統計所得的結果

P.437

,用乘車看畫的譬喻,使沒有到過千佛洞的人,得到一個概念。全部千佛洞壁畫面積湊合起來,約計高五公尺的畫,共有兩萬五千餘公尺。就是千佛洞壁畫全長可展開到二十五公里,我們如果坐着二十五公里時速的汽車,要一小時的工夫,才能把全部壁畫飛遊般打一個照會。再加上兩千多個塑像,及以各時代建築的實例。……這種不能想像的偉大史蹟,實在予人以驚心動魄的感覺」。但千餘年來,由於自然的侵蝕,以及人事的摧殘,此一淵源文藝之海,所遭受損失殆已無可估計。

敦煌藏書於清光緒二十六年,西紀一九○○年,在甘肅省敦煌縣千佛洞發現大批古寫卷子、印本、拓本,及公私文書、諸子百家、史籍、韻書、詩賦、小說、契約、度牒、星曆,並佛經、道經、佛像、繪畫及藏文、梵文、于闐文、龜茲文、粟特文、突厥文所寫的經典,都兩三萬卷。經六十年來中外學者研摩,已蔚成顯學,即敦煌學。

敦煌石室,封閉了八百餘年,今被發現,不僅使吾人對中世紀中亞歷史、地理、語言、種族、社會、宗敎、文化、藝術等方面,獲有更多新的資料。並使吾人瞭解中印佛敎威德沙門於中古時期活躍於中亞地區傳播正法,促進中印文化交流偉大事功。

敦煌藏書,佛經佔絕大多數。但流入英、法、日者,以儒家精品書籍流入法國者為最多,伯希和曾以所獲部分四部書之照片寄贈我國學者羅振玉等。佛經流入日本者為最多,據那波博士說:他於一九三三

P.438

年於巴黎目覩敦煌文書編號為五千五百四十一號,但每號卷子長短不一,或僅數枚片紙,或屬斷片。若從文書數起,則有五千七百點。斯坦因所獲雖不及伯氏多,但都屬精品,至少也有六十點以上。巴黎文書種類,大致如次:

(一)我國經籍史書類,若尚書、毛詩、左氏傳、穀梁傳、論語、孝經、史記、前漢書、經典釋文、閫外春秋等。

(二)漢譯佛敎經文及其義疏類,若金光明經、妙法蓮華經、佛名經、楞嚴經、佛母經、華嚴經、勝曼經義記。四分律補缺行事,維摩詰所說經疏,十地經義疏、成實論、集諦聚業論、大乘百法明門論開宗義記等。

(三)道敎經文及其義疏類,若老子西昇化胡經、太玄真一本際經、洞淵神咒經、老子道德經各殘卷、道德經義疏等。

(四)敦煌郡地方官公署公文書類,若唐先天二年西紀七一三年,沙州敦煌縣平康鄉,及天寳六載,西紀七四七年,沙州敦煌郡敦煌縣龍勒鄉都鄉里各戶籍原簿殘卷。天寳九載,西紀七五○年,沙州敦煌郡內洪池、玉關、效穀、洪潤、懸泉、慈惠、從化、敦煌、英高、龍勒、神州、平康、壽昌十三鄉穀物種子納貢狀文殘缺。後晉高祖天福三年(九三八)歸義軍節度使勅牒。軍馬馬籍,駝駱籍,軍馬徵發文書等。

(五)敦煌郡地方住民私人文書類,若奴婢買賣契約文書、土地買賣貸借契約文書、金穀布帛貸借契約

P.439

文書、社司轉貼等夥遺存。

(六)佛敎公私文書類,若佛寺什器目錄、佛敎金穀布帛出納原簿殘卷、授八關齋戒牒文等亦多遺存。如後唐明宋長興二年(九三一)正月淨土寺金穀布帛出納會計原簿都有豐富史料價值,應特別重視。

(七)儀軌書類,若新集吉凶書儀,道士誡科儀軌類。

(八)具註日曆書類,若後周世宗顯德六年(九五七),己未具註日曆殘卷;北宋太宗雍熙三年(九六六),丙戍具註日曆完本。

(九)陰陽吉凶占星書類,如太史雜占星,五兆要略訣殘卷。宅經殘卷,解夢書,相書,葬書類。

(十)中國文學及俗文學書類,若文選殘卷,大目乾連冥間救母變文,舜子至孝變文,漢八年楚滅漢興王陵變文,回鶻及吐谷渾刧掠沙伊兩州變文,前漢劉家太子變文,孝子董永傳,天地陰陽交歡大樂賦、燕子賦、韓朋賦、茶酒論、蘇武李陵執別詞,李陵與蘇武書,金剛醜女緣,王昭君入嫁蕃地變文,齖䶗新婦變文等。

(十一)敦煌郡地方地理書類,若諸道山河地名要略殘卷,敦煌縣內河渠農田水利殘卷,沙州都督府圖經殘卷等。

(十二)敦煌地方少年子弟敎育訓書類,若辨才家教,太公家敎,新集文詞敎林算經等。

(十三)辭典及其書類,若俗務要名林殘卷,略出贏金殘卷。

(十四)諸醫方書類及其同等,若多數醫方書殘卷。其他有關政治、經濟、家敎、敎育、法制、歷史、地

P.440

理、數學、文學、醫學、天文等學各方面,包括殆盡,以上見敦煌社會經濟資料上。

以上所舉十四種書類,因其內涵廣泛,暨篇幅的關係,不能一一舉例闡釋。這些古寫卷子經書,先後為英、法、日等學者竊去,分藏於倫敦、巴稱、東京圖書舘。要以年代而論,巴黎藏書第三○一六號,上自北魏天興七年(即西紀四○四年);同第三二九○號,下至北宋至道二年(即西紀九九六),上下相差五百九十三年,這都屬於中古時期我國重要歷史文獻。其中多數在隋唐、唐書中列為遺失書類。而今發現,足可與一八九九年,在河南安陽小屯村發掘殷墟甲骨文相銜接。甲骨卜辭中所紀殷商王名與史記所記殷本紀王位繼承完全相符。益信我國上古時期文化都為實錄。唯中古時期,上自北魏下至北宋,上下六百年間,除帝王家譜式的正史外,其餘諸多重要史籍文獻,都因天災人禍而遺散。而今藏書,既盡屬於中古時期歷史的文獻,這不僅可與殷商時期的歷史文化相銜接,並可補充中古時期歷史文化一部分空白,並可糾正以往許多錯誤。使我國歷史文化上從殷商時代,下至清代,上下三千二百年,一脈相承綿延不缺之輝煌爍爛的歷史文化,完整體系文獻呈現於吾人眼前,這不僅為中國文化歷史上無比光輝,亦復顯出佛敎寺院對中國文化偉大的貢獻,而盡了褓母的責任。

歐洲學者除最先刧取之斯坦因、伯希和二人外,參加研究者有沙畹、烈維、馬伯樂等。日本則有羽田亨、狩野真善、那波利貞等。故敦煌已非昔日之一縣名稱,刻已蔚為顯學—敦煌學。國內學者,則有羅振玉、王國維、羅福成、許地山諸人,其他尚存者從略。中外學者雖不斷研摩與發現,尤以東鄰日本風靡全國。但我國佛敎沙門對敦煌學,迄今猶屬陌生,更少人注意及此,言之殊增慚惶耳。