清未,楊仁山居士於金陵設佛學研究會,章太炎等邀請月霞法師赴日本為留學生講佛學。。遂開學界研究佛學的風氣。光緒三十三年,楊仁山又創辦祇洹精舍,招集緇素青年,授以佛學與英文,以期進修梵文,並與錫蘭達摩波羅居士,相約復興印度佛教。梅光羲,歐陽竟無,邱虛明等皆為當時入學之青年。自此,社會名流,博雅學人,相繼研究佛學,蔚成時風。民國以來,居士於佛法中得臻至上乘,自非偶然。茲舉其成就最大者,簡介於次:

人能弘道,非道弘人,史籍昭彰,尤足徵信。我國受西學感染最早的地區,莫過於上海。上海實為東西文化匯集之所。國人首先起來倡導弘揚佛法,以折衷西方文化者,亦以上海狄楚青與丁福保為最早。兩位都是佛學通家,又是最虔誠的佛教信徒。

一、狄葆賢,字楚青,或書楚卿,一字平子,又號平等閣主,江蘇溧陽人。早年抱革新思想,其主張與康有為、梁啟超相近。光緒二十年戊戌變法失敗後,康、梁逃往日本。葆賢與湘學報主筆唐才常在上海組織中國獨協會,圖大舉,並假名日人野橘次設立東文譯社,以掩官聽耳目。經濟無著,則鬻售舊藏古書畫以充之。初擬聯結長江各秘密會黨,散播票布,乘間起事。尋庚子拳禍大作,八國聯

P.646

軍入京,慈禧太后挾光緒帝出奔西安,國事險急,以挽救時局為辭,邀請滬上維新志士,開國會於張園,以為對外代表人民之機關。到會者有容閎、嚴復、章炳麟、文廷式、吳葆初、葉浩吾、宋恕一、沈藎等數百人,公推容閎為會長,嚴復為副會長,唐才常為總幹事,葆賢、柏圭、沈藎為幹事。未幾,才常偕林、沈赴漢口,創自立軍,并運用會黨,散發「富有票」,謀舉義勤王,葆賢則在滬負責聯絡海外,籌措餉糧,購置軍火,以為策應。惜事機不密,功敗垂成,唐、林等殉難,葆賢亦去日本。」(註一)

漢口自立軍失敗後,葆賢即灰心武力運動,乃於光緒三十年(一九○四)於上海創辦時報,延陳冷(字景韓)為主筆,以輿論鼓吹革命。入民國後,復陸績增出教育、實業、婦女、兒童、英文、圖畫、文藝等週刊,均為各報倣行。為保存國粹及提倡東方文化,並出佛法叢報,延濮一乘主編,首以文字宣傳佛法,頗有啟發作用。雖僅出十一期,但其內容豐富,頗有研究參考價值。民國二年之「佛教月報」,民國七年之「覺社叢書」,顯都受其啟發而出。月霞法師初至上海,因狄氏推見與上海新聞界宣講佛法,暫寓時報樓上,後推介羅迦陵居士,至哈同花園,宣講佛法;及至民國三年開辦華嚴大學,皆因狄氏從中誘導。其於民國初年,倡導弘揚佛法,接引時流,其功德實不可忽焉。

狄氏工於詩書畫,其於佛法篤信淨土,專闢宗門,後經皈依師冶開禪師點石後,始於禪機漸有領會,其德配汪觀定夫人於向上一著,領悟尤深。狄氏遺作,則有「平等閣筆記」傳世(註二)。內中所記敘述佛法理解及因果輪迴之記載,及庚子拳匪之亂,八國聯軍入京,狄氏於庚子冬間,由日本至

P.647

朝鮮,經遼瀋而至北京。凡國人所遭受之悲慘事件,聯軍掠刼及推毀中國文化事件,一一隨筆記錄,頗具歷史考據價值,足可供治近代國史者之參考。

狄氏德配汪觀定,字韻華,杭縣人也。其宗門向上一著,領悟頗深,其對狄氏於佛法修養,常加指責。一日對狄氏曰:「君修佛近二十年,專拾集他人所遺棄之物,以為至寶,古人所謂担糞,殆如垃圾車矣,即今所拾集者,果為珍物,然數他家之寶與自己本分上,有何干涉?」(註三)其慧解卓絕,於此可知矣!並以宗門法義開示狄氏,如曰:

「淡雲纖月意茫茫,識得靈機機已忘。父母未生前面目,石人解語費思量!」

「滿庭秋色為誰妍?賓主分明點點圓。父母未生前面目,泥牛下海是何緣?」

「春色秋月幾時休?問取潙山水牯牛。父母未生前面目,倒騎驢背下揚州!」

「寃哉誰說佛多情?誤認靈山作法林。父母未生前面目,虛空粉粹地平沉!」(註四)

如此脫胎換骨的不拖泥帶水的開示,有人持告冶開禪師,冶老極為稱嘆。

觀定女士,其於文字三昧修養,亦復超脫。狄氏嘗作絕句六十首,就中經其指疵者頗多。因此,狄氏遂認德配汪氏為導師,傳為佳話。

狄氏自學佛後,始終以發揚佛教文化為重,民國二十年,曾與葉恭綽等發起影印宋版磧砂藏,壽終何年?以資料不足,無法考證。

二、丁福保,字仲祐,號疇隱居士,江蘇無鍚人,生於清同治十年(一八七四),丙申年,二十

P.648

三歲,應探試,補吳錫學生員,翌年,授室。辛丑年,三十八歲,始習醫與日文,其於醫學著作甚多,年逾四十始研究佛學。據他自序說:「年逾四十而道不明,德不立,曉夜以思為之,懼且恥,茫然未知人生究何也。於是悉棄其向所為學,一心學佛,聚經典萬餘卷,積數年之力,鑽研窮究,始知內典之博大精深,非世間書籍所能比擬。」(註五)

丁氏生前將其著作分約醫學叢書、文學叢書、進德叢書、佛學叢書各部門。但其編著中,以佛學大辭典、佛學小辭典,最享盛名。從民國初年著手搜集資料,參取日本織田氏、聖日氏之佛學大辭典,及原氏佛學辭典、藤氏佛學典等,歷經十年,至民國九年始完成,共達三百六十萬言,自序之外,並央吳葆真、顧蔭榮、伍廷芳、顯蔭等作序。這是中國佛教有史以來,第一部大辭典,其於佛學研究之參考,貢獻殊大。

丁氏佛學叢書,分首篇、前篇、中篇、後篇,精裝四巨冊,平裝二十五冊。總共收其著作二十四種,但其內容却有兩大特色:

佛教理論中最易令人懷疑的,就是「三世因果」、「六道輪迴」。初志學佛的人,對這些問題,最易發生疑竇。不是認為古老的神話,就是認係哲學家的寓言。往往以信心不堅半途而退者,不知凡幾。大智度論說:「佛法大海,唯信得入。」因此,欲深通佛法的奧旨,首以信仰為本。欲建立堅定的信心,則於三世因果,六道輪迴,非求得確實證據不可。而這類的證據,又非徒託空言,可以塞責。更非一人在數十年中的閱歷所可盡知。誠如丁氏說:「必在近世數百年中之大學問家,如王漁洋、

P.649

紀曉嵐、俞曲園、袁子才、薛叔耘等諸先生之筆記中,搜尋其足以佐我之證據,以起初學之正信者,分數類而匯之。諸先輩研究鬼神之道,幽明之故,傍採博引,用力至劬,而所以餉後學者亦至厚。吾儕以三世因果六道輪迴之奧理,與諸先輩研究所得之事實,旁通觸類,互相證明,是先輩畬田疇,而吾儕獲其稻梁也。」(註六)

這是丁氏編佛學起信的動機,以王、紀、袁、俞、薛諸先生皆是歷史上頂頂大名的通家,其道德文章足可傳千古,其所研究鬼神之事實,足資可信。所以佛學起信編,多採錄以上諸先輩研究的筆記。以此接引初機,使初學者得循次閱讀,便能由淺入深,通達微言奧旨,這是其特色之一。

佛教經典,由於文字艱澀,初學者不易瞭解,而緇素大德著疏解說,多注重於判教科文,談玄說妙,這又非初機者所能領會。因之,丁氏選擇諸多卷數較少的經典,排列次序,及依漢儒訓詁方式,逐字逐句的解釋,既沒有繁瑣的科文,又沒有談玄說妙的玄理,名曰箋註。不僅使初學佛的人易於入門,即久經研究佛學的人。凡遇經文辭句不明者,亦可藉此參考,節省許多時間。就是曾讀儒書者流,有此註釋,亦可「左右逢源,瞭如指掌。」(註七)這是其特色之二。

由於丁氏精通三藏微言奧旨,又能深入淺出,引證歷史名人筆錄所記各種鬼神及借屍還魂等事實,文易啟發人對三世因果六道輪迴之信心,由是進而發心學佛。因之,丁氏佛學著作,流通極廣,收效更大。據蔡運辰居士謂:「丁氏佛學撮要一種,言簡而意賅,辭達而理明,示不信者而使之信,用以接引初機。初版每冊僅收半價大洋四分,偶一寓目者,皆欲遍覽餘書。其說法之善巧,歎為觀止。

P.650

是書初出,北京政府當國段芝泉祺瑞閱之一日而畢,即日茹素戒殺,誦經唸佛,託孫慕韓寶琦匯二百元,印送五千冊,其感人之深如此。」(註八)

民國初年,社會名流學者,先後致力於佛學研究,著疏立說,闡揚微言奧旨者,不乏其人。但能由淺入深,由深而精者,究無一人能及丁氏者。故丁氏於佛教經典之整理,辭書之編纂,其於佛教之貢獻,足可與清末楊文會居士先後映輝,尤以先以醫學而救人,繼以佛學而救世,實為救人救世之在家佛法典型人物。

楊仁山居士於光緒三十三年(一九○七),於南京金陵刻經處,設立祇洹精舍,招集緇素青年研究佛學,梅光羲與歐陽竟無二人,即入祇洹精舍,研究佛學。兩位既屬同學,又是以唯識學為專宗,其對於唯識法相學闡揚貢獻非淺。

一、梅光羲,字擷雲,其畢生致力於佛學研究,於法相唯識著述頗多。他研究法相唯識學先於歐陽竟無居士。宣統二年,梅氏任廣州司法官,即贈成唯識論述記予太虛大師。宣統二年冬,梅氏移官胡北提法司,數十年間,致力於法相唯識學之研究,從未間斷。梅氏佛學著作中,以「相宗綱要」為最早,民國九年出版,並有歐陽竟無居士序,這是研究法相唯識學最好的參考書。他將法相唯識學中最繁瑣的名相,及深奧的玄理,如三時教相,善等三性,五位百法等,詳為解釋,首尾相貫,極有系統

P.651

。若先讀此書,然後研究百法等論,自不難迎刃而解,總計條目一百五十二條,等於法相宗小辭典。日後三時學會朱芾煌居士亦編著一部「法相大辭典」,也是研究法相學的參考書。但朱氏之作,雖編列條目,然却全為擇錄經論辭句原文,既未加潤色,又示融會貫通,使初學者仍感艱澀,不易瞭解。

梅氏佛學著作:除相宗綱要外,並有:

相宗綱要續編 二冊 大乘相宗十勝論 一冊

相宗史傳略錄 一冊 因明入正理論節錄集註 一冊

法苑義林章唯識章註 一冊

梅氏另有「相宗新舊兩譯不同論」,首辨明傳世親學三大譯師於中土之時代,以及其與世親時代先後之關係。他說:「傳相宗之教義來中土者。凡有三人。(一)後魏時之菩提流支,(二)梁時之真諦,(三)唐之玄奘;菩提流支及真諦世皆稱為舊譯,玄奘則即新譯也。菩提流支,生於北印度國,其時即佛滅後第十世紀(即佛滅後千年)之中葉,及來洛陽,則當佛後第十世紀之末葉矣。以時考之,菩提流支或是世親同時之人。菩提流支所譯之世親著作,即彌勒問經論、勝思惟問經論、文殊問經論、實積經論、法華經論、金剛經論、十地經論、淨土論是也。真諦於佛滅後第十世紀之末葉,生於優禪尼國,梁陳之時,來於中土,從事翻譯,然十大論師學說競起之事,真諦譯書中皆未嘗言之,或者十大論師多在真諦之後乎?若夫玄奘之渡天也,則在佛滅十二世紀之初,去護法菩薩其時不久。護法臨滅於菩提樹下,以所釋論傳勝軍居士而誡之曰,我滅之後凡有閱者,取金一兩,脫逢神穎當可傳通,玄奘於是

P.652

學瑜伽於戒賢,學唯識於勝軍,其十論師中之最勝子者,且得親受其教焉。是唯識護法學,西域當時並無傳人,傳其學者實為玄奘。玄奘稟承之學,已經十大論師精研之後者也,可謂集此宗之大成矣。此其傳來之大概也。今更詳言之,北魏宣武帝永平元年,北印度僧菩提流支來於洛陽,宣武帝敕之與佛陀扇多共譯世親菩薩之十地經論,於是地論宗興焉。十地經者,即華嚴經十地品之別譯者也。光統、慧順、道慎、靈祐、慧藏、慧遠、智炬諸師,皆此宗之名匠也。此宗所倡之教義,有三空之說,所謂人法我空,因緣法體空,真如佛性空是也。此空又以第八識為第一義諦,常住不變之自性清淨心,亦名真如。此真如為無始虛偽惡習之所薰,緣起而變生一切法。能變之識,即此第八真識。以是之故,一切眾生悉有佛性,無有永不成佛者。其所譯之十地經論日:云何餘處求解脫,是凡夫愚癡顛倒。當應於阿黎耶識及阿陀耶識中求解脫,乃於餘處我我所求解脫。此即是留支以第八識為真如之文也。至於真諦之所傳者,則即攝論宗是也。彼以無著菩薩之攝大乘論為主(雖攝大乘論曾有佛陀扇多先真諦三十二年而譯,然自真諦再譯之,後世始盛講此宗,故謂攝論宗是真諦為始,當亦無所不可。)真諦於陳文帝大嘉四年譯無著攝大乘論,並譯世親之攝大乘釋論,其後慧曠、法常、智儼、道岳、慧休諸師,師資相承盛講此宗,直至法相宗風靡於世,此攝論宗乃無聞焉。真諦所譯之經論,有解節經(即解深密經,並作記名真諦記,凡諸異議皆詳記中,今不存,見元測疏中所引各條。)決定藏論(此即瑜伽論攝抉擇分五識身相應地意地之各譯也,後百餘年瑜伽乃始譯出。)乃轉識論、願識論、三無性論。(此三部題下皆註明從無相論出,倫記謂無性論即是顯揚聖教論無性品。)及天親菩薩之佛

P.653

性論,及無著菩薩之中邊分別論。(此即辨中邊論之別譯。)及世親菩薩之大乘唯識論(此即唯識二十論及別譯。)至彼所傳之教義,則於空義立三空,於識義立九識,且謂第八識是無覆無記是無明妄識。第三空之如來藏自性清淨心,則是真如,真如受薰緣起而生一切法,能變之識,唯第八識。真如則是佛性,即是九識。一切眾生既皆有佛性,故一切眾生應悉皆成佛,無有永不成佛者,此即真諦之教義也。復次,若欲知真諦教義與玄奘教義,兩者之不同,則應對觀兩譯之經論。今且略述之。真諦所譯之世親日釋論,佛化作舍利弗等聲聞為其授記,欲令已定根性聲聞更練根為菩薩,未定根性聲聞令直修佛道,由佛道般湼槃,乃至欲顯小乘非究竟處,令其捨小求大,故現為此事,由如此義故說一乘。(論日究竟說一乘,釋日若釋乘義,惟一乘是乘,所餘非乘,故名究竟,由如此義,故說一乘)。而玄奘所譯者則日:佛化作聲聞等,如世尊言,我憶往昔無量百返依聲聞乘而般湼槃,由此意趣,故說一乘。以聲聞乘所化見情,由彼見之得般湼槃,故現此化,究竟故者。唯此一乘最為究竟,過此更無餘勝乘故,聲聞乘等有餘勝乘。所謂佛乘,由此意趣,諸佛世尊宣說一乘。按此兩譯不同之處,在真諦則謂定性二乘,亦必由佛道而般湼槃。而玄奘譯中則謂定性二乘永不回入大乘,即非由於佛道而般湼槃,只由彼二乘道而般湼槃而已,此不同之處一也。又真諦所譯之三無性論曰:一切諸法,不出三性,一分別性,二依他性,三真實性。分別性者,謂名言所顯自性,即是塵識分;依他性者,謂依因緣顯法自性,即亂識分,依因內根緣內塵起故;真實性者,法如如、法者即是分別依他兩性,如如者,即是兩性無所有分別性,以無體相故無所有,依他性以為生故無所有,此二無所有,皆無變異,故言如如。而在玄奘所譯之顯揚論則曰:三自性者,謂徧計所執自性,依他起自性,圓成實自性。

P.654

徧計所執者,所謂諸法依因緣說所計自體;依他起者,所謂諸法依諸因緣所生自體;圓成實者,所謂諸法真如。按此不同之處,在真諦則謂分別性與依他性悉皆是空,唯真如實性是有;而玄奘則謂但徧計所執性空,而依圓二性則皆是有,此不同之處二也。又三無性中第二生無性義。在真諦譯者則曰:約依他性者由生無性說名無性,何以故?此生由緣力成不由自成,緣力即是分別性,分別性體既無,以無緣力致,生不得立,是故依他性以無生為性。而在玄奘譯則曰:生無性謂依他起自性,由此自性緣力所生非自然生故。按此不同之處,在真諦則謂依他不由自成即是分別體無,而玄奘則但謂依他非自然生不謂其無。此不同之處三也。又唯識真如義,在真諦譯(七如如之第三)則曰:先以唯一亂識遺於外境,次以阿摩羅識遣於亂識,故究竟淨識也。而玄奘譯(七真如之第三)則曰:由勝義諦離一異性故,當知即是清淨所緣性。何以故?由緣此境得心清淨故。蓋在真諦則名真如為阿摩羅識,而玄奘則不名真如為識,謂真如只是清淨識所緣之境而已。此不同之處四也。又能變之識義,在真諦所譯之顯識論則謂顯識有九種。色心諸法皆是本識之所變(本識者、蓋指第八識也),而不說諸識皆是能變。而在玄奘所譯之成唯識論,則列三能變,且謂諸識皆是能變者。例如真諦所譯之中邊分別論則曰:由依唯識故境無體義成。以塵無有故,本識即不生。而玄奘所譯者則曰:依識有所得,境無所得生。依境無所得,識無所得生。按此不同之處,在真諦則曰本識,在玄奘則但曰識而不曰本識。此不同之處五也。又真諦譯之顯識論曰:一切三界,但唯有識,何者是耶?三界有二種識,一者顯識,二者分別識。此蓋以第八識為能變,前七識為能緣也。而玄奘譯之成唯識論則曰:諸心心所,若細分別,皆

P.655

有四分。此蓋謂諸心心所皆有所緣之相分及能緣之見分等也。此不同之處六也。又真諦譯之轉識論,以阿陀那為第七識。唐定賓四分律疏飾宗記已斥其謬,謂是真諦誦出之意,以無梵本故。至於新譯之說,則以阿陀為第八識之異名,而第七識則名為末那。此不同之處七也。又地論宗以第八識為淨識,攝論宗則更於八識之外立第九識,而新譯所談者既不立九識,亦不謂第八識是淨識。此不同之處八也。總觀以上之八義,則兩譯之不同略可知矣。復次,唐靈潤於新舊兩譯舉有十四不同義,其十四者,(一)者,新譯謂眾生界中有一分無性有情,而舊譯則謂一切眾生悉有佛性。(二)者,新譯謂二乘之人入無餘湼槃則永不歸入於大乘,舊譯則說無餘還生終必迴入於大乘(即前第一不同處)。(三)者,不定性眾生迴向大乘,在新譯則謂於分段身增壽變易,以行菩薩道,舊譯則謂分段身盡而別生變易身。(四)者,三乘種性,在新譯則謂是法爾本有,在舊譯則謂因緣所生,(五)者,佛果之事,新譯則謂理智各別(四智心品,是有為生滅法,理則是真如,是體乃無為法)。舊譯則謂理智不二。(六)者,非陀洹之所斷,新譯謂唯斷分別起之身見,舊譯則謂亦斷俱生之身見。(七)者,五法不攝徧計所執,又謂正智攝於依他起性,舊譯則謂五法應攝徧計所執,正智應通於依他及圓成,(八)者,新譯謂十二處十八界攝法已盡(蓋謂真如亦攝在處界之中也),舊譯則謂真如不攝於處界之中。(九)者,新譯於十二因緣說為二世一重,而舊譯則說三世兩重,(十)者,新譯但談有作四諦而不談無作四諦,舊譯則談無作四諦(十一)者,新譯謂心所法在大乘則於心王外別立心所法,小乘則無之。舊譯則謂大小乘皆同,無有區別。(十二)者,新譯謂心王心所同一所緣不同一行相,舊譯謂心王心所同一所緣同一行相。(十三)者,三無性觀之事,新譯唯遮徧計所執,舊譯則徧計所執及依他起悉皆遮之。(十四)者,新譯謂八個識及其相應之心所皆有四分,皆能現相分,皆是緣起之本,舊譯則以緣起之本限於第八識。以上名為十四不同義。若夫真如受薰之說,

P.656

則尚不在此十四義中也。統上八義及靈潤十四義,但言新舊不同,而未言新舊不同之源。今蓋可得而言歟。世尊於般若會上言三無性,於深密會上言三自性。龍樹本三無性以破有,無著本三自性以破空。承龍樹學而推之以至其極,厥有清辨,說緣生依他無,說圓成實亦空。承無著學而推之以至其極,厥有護法,說緣生依他與圓成皆有,唯徧計無。蓋二諦立教,勝義一切空,空不至依圓皆空,空之門不淨盡。三性立教,緣生一切有,有不至依圓皆有,有之門不善巧,依他是空,則不許雜亂識,而五種性不立,唯獨一乘。依他是有,則許有雜亂識,而五種性獨立,非獨一乘,一切皆空,真如且不立,安有能說?所說正智為能緣,真如是所緣,一切皆有,體自是體之有,用自是用之有,故必有用之能緣正智緣其體之所緣真如。凡此皆清辨護法必爭之義,不爭則不能獨存,不異則不能同立,而實水火相顯,一多相現,萬物並育而不相害,道並行而不悖也。由破有而空,中間既經多級,始成其空。則由破空而有,中間亦必經其多級,始成其有。十大論師從空而之有,實始於安慧,其說不似空宗,並破賴耶而有唯識。然四分未明,多義未備,猶用空宗之義,且並作中觀釋論,是為空有過渡之學,真諦等皆是學也。既異清辨一切皆空而許識有,又異護法一切皆有而不許依他為有。故五性三性,真如是識,一切皆用舊說,唯獨標識而別之而已。此所謂過渡唯識學也。由安慧而難陀等以至於至護法,則一一破立,最後加密中經多級,堅立不移,故唯識學至護法而確然可立矣,亦唯識學至護法而純粹以精矣,非真諦之故異護法,亦非其別有一途,實以是學不至護法,學級未窮,創始自麤,歷終自精,理有固然,無足怪也。十家之學,展轉互破,以極於護法,謂予不信,請閱唯識述記。(海刊卷十二,四期)

P.657

以上「相宗新舊兩譯不同論」,是民國二十年發表,曾引起佛學界爭論。梅氏之作,不僅指出流支真諦為舊譯,玄奘為新譯,且論八義之不同,並附唐靈潤十四不同義。由於兩譯不同之源,導致空有之爭,「始麤終精,理明辭晰。」(太虛大師評語),「故唯識學至護法而確然可立矣,亦唯識學至護法而純粹以精矣。」(梅氏語)。因之,玄奘新論出後,不僅為唯識古學與新學有所依準,即對秉承台、賢人等傳說之唯識思想,亦有所區別。

梅氏此論發表後,太虛大師、守培法師都發表書後,有所抨論。太虛大師以唯識立場言唯識,對新舊不同之源,指出舊譯為泛傳世親學,而近於台、賢、禪諸家對唯識學之誤解,非為正統世親學,故不應以舊譯異於新譯為結論。守培法師則對新舊兩譯的觀念,不唯反對玄奘新論,即對舊譯觀念,亦多違反正常傳統的釋義,又遭受印順的抨擊。

傳世親學者,先後有三人焉,梅氏以流支、真諦為舊譯,玄奘為新譯,論八義不同,並附唐靈潤所舉十四不同義。斷定兩譯之所以不同之源,歸於後空至有之學級歷程,始麤終精所致,理明辭晰,太虛大師對此特提出兩事商榷焉。

(一)世親之時代 釋尊示世年代,近人因錫蘭所傳與眾聖點記相近,遂一依眾聖點記之,此論以流

P.658

支為世親同時之人,亦依此以言。但觀較先流支在華譯傳世親之勤那摩提佛陀扇多,梵本不同。譯文互異,似皆非親承正傳世親之學者。由此可知其時世親之論著已廣流布。以古代交通抄寫傳習種種之不便,一學說新興至廣流布,終須閱五十年百年方可。故余意眾聖點記年代,必須推早百餘年,始與中國古來許多譯經之史實,纔得無閡。如此則流支應後世親百餘年,故世親較早羅什,陳那較早真諦,羅什得譯世親之百論釋,真諦得譯陳那諸論也。否則羅什譯百論之釋者,縱可說為另一婆藪,而較早陳那之真諦,壯年即來中國,中間又未回印土,乃已携陳那所著而來翻譯,終為不可解之史實。即此流支勤那佛陀等亦來華頗早,於同厥年代世親其人之學,已各從不同之處,而來國外譯傳,亦同為不可解之事。故時代上余以為世親應早流支百年,真諦百餘年,玄奘三百年也。

(二)傳學之泛正 世親造論既廣,殆從小乘而旁及大乘全部,雖自所宗成熟在唯識,而不必對於釋任何經論,皆一本其嚴格之自宗以說,而無隨大乘通義,或隨他人意之說也。故親承世親之學者,亦不妨所傳有異,如奘門或傳俱舍,或傳唯識,亦不一致。按初期譯世親論著,固以流支為夥,然除十地論之翻譯,涉及摩提扇多三人外,摩提又譯有世親之法華論,扇多又譯有世親之攝大乘論釋(此譯內容尚未研究)。而當時所傳為地論宗之說者,則出扇多弟子慧光,傳係慧光糅合扇多、摩提、流支三人異譯所成,而此三人態度相異,扇多以傳禪著稱,不重傳譯經論;摩提泛傳大乘經論,以不重視世親者;流支似事傳世親學,但其所譯傳者,乃在世親泛釋諸大乘經之釋論,而不在其特明所宗之唯識學。故可云初期流支等所傳譯者為泛世親學,而慧光所據以拆衷者,且在扇多之說。吾意扇多即

P.659

禪宗初祖菩提達摩,而慧光即二祖慧可神光,其以第八識為真心,即真如,乃是禪宗宗本之真心,所謂元是菩提,本無煩惱者。如此則初譯之地論宗所傳,一因係泛世親學,二因又牽強被奪於禪宗師之意旨。(相傳流支與達摩交惡,當亦因此)。故而如此,如後代永明及憨山紫柏等禪師之說法相唯識,多以攝唯識歸禪宗為旨,而非悉由其時學級未窮之所致也。至於真諦則傳譯攝大乘世親釋及轉識顯識大乘唯識諸論,似傳譯專宗唯識之正世親學者。然細觀其誤阿陀那為第七末那一事,可見其學無根柢,每多隨意揣測為說,則其以阿摩羅(即菴摩羅)為第九識即真如,及第八阿黎耶為真妄和合識等,可知其亦由對于世親學誤解意揣而致此,似元明清台賢宗人等說法相唯識學,每多誤解意揣之詞意者,然而非悉由學級末窮之所致也。故吾意學級歷程亦誠有關,如唯識學至護法乃確然可立,純粹以精是也。然其中若以第八識為真如,及以阿陀那為第七識等,則不能諉以學級始麤末精之關係,以世親之百法論已顯然將第八識列於有為心法,而真如則列於無為法,又三十論亦顯然已將阿賴耶列為初能變,凡此皆為世親已顯然指定之法相。流支及真諦等之所傳,乃誤謬於世親之自說,非僅不合於傳世親學之護法等所說。故不應以舊譯之異於新譯者,為亦係正傳世親唯識學者,但當視為傳泛世親學,且誤傳者,而正世親學,乃唯應以新譯為準也。(註九)

由此觀之,新舊兩譯,不獨時代上有先後,而在於世親學傳承上,亦有專與泛之別,舊譯為泛傳世親學者,新譯為正傳世親學者,故舊譯世親學之經論,內多誤謬,遠不及新譯論典純正,故唯識學當多以新譯為準。

P.660

二、守培法師亦發表:「讀唯識新舊二譯不同後的一點意見」。他說:「竺乾佛法歷程……馬鳴始作大乘論,唯依佛法不參己見,為純清白之大乘法,至無著天親等,則稍帶色彩矣,由護法後,則玄色滿面,而大乘真相,完全不見。」又云「護法生於印度當大乘佛法無人之際,彼乃呈一己之私見,破真正之佛法。」守師對新舊兩譯觀念,不特非難護法,排斥唯識正義,而認新譯劣於舊譯;卑玄奘不如真諦,顯然陷入台賢人等之誤解漩渦,印順曾評其(一)不顧史實,(二)未窮教理,(三)成見太深。

總之,相宗新舊兩譯,確為治唯識古學及新學上一重要論題,吾人應審思研究,有所抉擇。

二、歐陽竟無,一字漸吾,江西宜黃人,生於清穆宗同治十一年(一八七二),卒於民國三十五年(一九四四)。幼年刻苦治學,喜讀程朱家言,及諸子百家,後專治陸王之學。三十四歲赴南京依楊仁山居士學佛,歸向佛宗。年三十六以生母病逝,遂斷肉食,絕色欲。楊居士逝世後,其年四十接辦金陵刻經處,初校印法相唯識經論,亦曾東渡日本,採訪遺籍,先後編校經典千餘卷,研究內典,垂二十年。民國十一年,五十一歲,創立支那內學院,初為研究性質,至十二年九月正式開學,歷時二載,講習課程,各科具備。並與邱虛明、王恩洋、呂徵、聶耦庚、楊用彤分担講授指導責任,入學青年十六人。至十四年擴大為法相大學,初分三處十一系,四方從其學者日眾,海內名流學者若梁任公、黃懺華、湯用彤、梁漱溟等均入室執弟子禮。梁任公、梁漱溟初於佛學,不甚有緣,因得黃樹因推見,而梁任公又賴梁漱溟而生信。先是梁漱溟聽黃樹因之言,當時黃樹因於北大任翻譯,與梁漱溟相見

P.661

,力稱竟無居士之學,介以南來,果傾心焉。北返後,遂廣為傳播,梁任公得以生信,成績斐然,聲譽遠播遐邇,至十六年,以經費無著而停辦。

民國十三年夏,印度泰戈爾來華訪問,因聞歐陽居士名,經一夕唔談,驚佩不置。泰氏以印度喪失二千年之國寶,不意竟於中國受得,因與居士面約,將選派印度學者三十人來華,就學於內院,以覓回印度民族之靈魂,後以因緣不足,竟未實現。

竟無居士不唯精於法相唯識,並窮諸般若、湼槃,此為學理一貫程序。法相唯識,乃在窮諸雜染;一切皆妄,唯識所變,唯識所現。般若,在明萬法皆空;一法不立。湼槃,以顯一切皆真。就中卷數浩繁,說理精奧,非博學深思,不能貫徹,入其幽微。唯國人性好簡易,詞厭繁瑣,理厭精詳,故抉擇智不立,致佛法真義,漸次湮沒。竟無居士,融會性相,貫徹空有,而於唯識法相發揮極致,實唐以後之第一人也。其天資絕高,慧解超人,讀書一目十行,內院藏書二百萬卷,多經其親手校勘,其治學方法,不拘泥文字。乃在扼其大意,加以抉擇,故其著作,多以敘說為名,卷數不論多少,經其數百言敘說,使學者於此一經或一論明其大意,扼其精華。讀其一敘,勝讀全經。居士著述,若大般若經敘,大湼槃經敘,俱舍論敘,藏要經敘、法相諸論敘,五分般若讚、心經讚、唯識抉擇談、集論序、攝大乘論序、唯識二十論序等,凡三十餘卷,大暢厥旨,遂使千年絕學,重放光明,竟無居士之功,誠不朽矣!並有「歐陽竟無先生內外學」上下兩集問世。(註十)

民國二十六年,對日全面戰爭爆發,內院遷至重慶,於江津設支院蜀院,繼續講學。時陳獨秀、

P.662

高語罕,亦幽居江津,始與居士抗禮為友,終而從其受業,其感人之深,於此益見矣。

楊仁老所領導之祇洹精舍一系,緇素青年,遂成為民國以來領導佛教的生力軍。民國十年,我國佛學思想界異軍突起形成兩大巨擘,則為太虛大師與歐陽竟無居士。太虛大師與竟無居士,同出楊仁老之祇洹精舍,原屬同門。民國七年,竟無居士發起支那內學院,民十二年始正式開學;太虛大師於民國十一年剏立武昌佛學院,寧漢兩大學府,遙相對立。

這時佛教雖盛傳諦閑、印光、太虛三大派。但在佛學思想上,於僧團中罕有能與太虛大師對抗者。就竟無居士論,在僧團中以及佛學界,捨太虛大師而外,幾無一人能對其學術思想持非議者,於是二人成為佛學思想界兩大巨峯,始終相對峙,不分上下,今舉其要者言之。

(一)民國七年,竟無居士發表支那內學院簡章總綱第一條:「本內院以闡揚佛教,養成弘法利世之才,非養成出家自利之士為宗旨。」竟無居士慧解雖高,但其心量未免太狹,如此措詞,不獨藐視僧伽無人,且有取僧團佛教而樹立居士佛教之野心。太虛大師乃作「支那學院文件摘疑」駁斥之。謂:「闡揚佛教,果無須出家之士乎?弘法利生,果有不可出家之意乎?出家之究竟果唯自利乎?出家人中果不能有弘法利世之才,以闡揚佛教乎?予意佛教住持三寶之僧寶,既在乎出家之眾,而三寶為佛教之要素,猶主權、領土、公民之於國家也。欲闡揚佛教以弘法利世,顧可無出家之眾哉!分析以言之,出家之士,以無家人之累,而減少謀生之計。彌可專志闡揚佛教,弘法利世,亦因與群俗形制隔離,於弘法利世間或有難以通假便宜處。」(註十一)太虛大師此文發表後,內院方面,亦覺竟無居士之

P.663

措詞,不唯殊欠圓滿,且有失學者的風度,旋由邱虛明致函大師云:

「以措詞未圓,易啟疑慮,則改為『非養成趣寂自利之士』,亦無不可。要之,非簡出家,乃簡出家唯知自利者……袪釋疑團,藉免誤會。」

(註十二)太虛大師與內院為法義之諍,由此開始,自此時有諍論發生。

(二)竟無居士,初學程朱,繼學陸王,嘗師楊仁山居士,教宗賢首之說。先研究起信、華嚴、楞嚴,年已逾四十,始轉學法相唯識、瑜伽諸書,更由智論而般若,久而久之,則專宗法相唯識,而揚棄賢首宗矣。民十一年內院正式開學,竟無居士講成唯識論,論前先講「唯識抉擇談」。(註十三)於楞嚴,起信,賢首,天台,多持非議態度,太虛大師乃作「佛法總抉擇談」,以彈竟無居士,先依唯識三自性,以通論大乘曰:

「依此三性以抉擇佛法藏……不共之大乘佛法,則皆圓說三性,而不無周盡者也。但其施設言教,所依託,所宗尚之點,則不無偏勝於三性之一者,析之即成三類:一者,偏依徧計執自性,而施說言教者,唯破無立,以遣蕩一切徧計執盡,即得證圓成實而了依他起故,此以十二門,中、百論為其代表,所宗尚則在一切法智,都無所得。即此宗所云無得正觀,亦即摩訶般若,而其教以能起行趣證為最勝用。二者,偏依託依他起自性而施言教者,有破有立,以若能將一切依他起法如實明了者,則徧計執自性遣而圓成實自證故;此以成唯識論等為其代表,所宗尚則在一切法皆唯識變,而其教以能建理發行為最勝用。三者,偏依託圓成實自性而施言教者,唯立無破,以開示果地證得之圓成實令起

P.664

信,策發因地信及之圓成實使求證,則徧計執自然遠離而依他起自然了達故,此以華嚴等經,起信、寶性等論為其代表,所宗尚則在一切法真如,而其教以能起信求證為最勝用。此大乘三宗之經主,基師嘗略現其於唯識章曰:『攝法歸無為之主,故言一切法皆如也。攝法歸有為之主,故言諸法皆唯識。攝法歸簡擇之主,故言一切皆般若」。攝法謂統攝法界一切法罄無不盡也。其所宗主之點,雖或在真如,或在唯識,或在般若,而問彼宗主所統攝之一切法,則罄無不同,故三宗攝法莫不周盡。』然此三宗,雖皆統一切無遺,其以方便施設言教,則於所託三性各有擴大縮小之異。般若宗最擴大徧計執而縮小餘二性,凡名相之所及,皆攝入徧計執,唯以絕言無得為依他已圓成實故。故此宗談三性,徧計固徧計,依他圓成亦屬在徧計也。唯識宗最擴大依他起信而縮小餘二性,以佛果為無漏及徧計執之所徧計者,皆攝入依他起,唯以由能執為徧計性,及唯以為為體為真如故。故此宗談三性,依他固依他,徧計圓成亦屬在依他也。真如宗最擴大圓成實性,而縮小餘二性,以有為無漏及離執徧計皆攝入圓成實,復從而攝歸於真如無為之主,唯以無明雜染為依他偏計故。故此宗談三性,圓成固圓成,徧計依他亦屬在圓成也。」

(註十四)由於太虛大師佛學思想博大精深,不偏於一宗,不尚一論,更不拘泥門戶之見。乃基於大乘八宗,各有殊勝義,普遍平等。歐陽竟無既拘於唯識一家教義,而非議起信論,因之太虛大師本此義以彈歐陽漸吾之說。

「起信論以世出世間一切法皆不離心,故就心建言,實無異就一切法建言也。一切法共通之本體

P.665

,則真如也,即所謂大乘體。真如體上之不可離不可滅相──真如自體相,如來藏也。換言之,即無漏種子,即本覺,亦即大乘相大所起現行,即真如用,即能生世出世間果之大乘用。其可離可斷相,則無明也。──一切染法皆不覺相。換言之,即有漏種子,即違大乘體之逆相,所起現行,則三細六麤等是也。無始攝有順真如體不可滅之本覺無漏種,本覺無漏種未起現行,亦攝有違真如體可離可滅之無明,有漏種恒起現行,故名阿黎耶識。譯者譯為生滅不生滅和合爾,言依言如來藏者,以如來藏是順真如體不可離滅之主,而無明是違真如體可離滅之客,故言依也。」

「真如宗以最擴大圓成實故,攝諸法歸如故,在生滅門中亦兼說於真如體不離不滅之淨相用,名為真如。以諸淨法(佛法)統名真如,而唯以諸雜染(異生法)法為偏計依他,統名無明或統名念。此起信論所以有『無明薰真如,真如薰無明』之說也。唯識宗以擴大依他起故,祇以諸法之全體真如,而真如宗時兼淨相淨用,統名真如;此於真如名所詮義有寬狹,一也。唯識宗於薰習,專以言因緣,真如宗於薰習,亦兼亦緣,等無間緣,增上之三緣以言,二也。明此……二者各宗一義而說,不相為例,故不相妨。」

「唯識宗乃依用而顯體,故唯許心之本淨性是空由所顯真如,或心之自證體非煩惱名本淨。若真如宗則依體而彰用,故言:『以有真如法,故有於無明』;『是心從本以來自性清淨,而有無明』(應如此斷句,不應於自性清淨句下斷句)其所言之自性清淨,固指即心之真如體,而亦兼指真如體不可離斷之淨相用也。此淨相用從來未起現行,故僅為無始法爾所具之無漏種子,所言從本以來目性

P.666

清淨,不但言真如,而亦兼言本具無漏智種於其內。然此心不但從本以來自性清淨,亦從本以來而有無明。為無明染而有染心,則無始有漏種子恒起現行而成諸雜染法也。雖有染心而常恒不變,則雖有漏現行,而真如體及無始無漏種不以之變失也。此在真如宗之聖教,無不如是說者……此諸聖教可誹撥者,則攝一切法歸無為主之真如宗經論,應皆可誹撥之。故今於此,不得不力辨其非也。」

(註十五)於此可知歐陽漸非議起信論,乃基於唯識論而言,顯非究竟之說。

竟無居士,其所以抑起信而揚唯識者,由於古德據起信而將唯識判為大乘權教,以致千年來之學佛者,對於唯識無造極之研究。今欲導人專志研究,不得不抑起信而揚唯識,試觀竟無居士復唐大圓居士書云:

「今時之最可憐者,無知之佛教徒,好奇之哲學徒,名雖好聽不得已而抑起信,或於二者有稍益歟?起信是由小入大過渡之作,有攝大乘論讀,不必讀之可也。」(見「大乘起信論真偽」序)

由此觀之,竟無居士之非議起信論,意在揚唯識。其實,「起信論」在中國佛教傳統上自有他的地位。唯宋以後,中國佛教趨向於融會思想,禪、教、律、淨歸於一致。學者多談性理,故佛學亦多以性宗為尚。尤以禪宗盛行,咸以文字相為垢病,致使唯識學日見冷落。近代科學西來,學者心理為之一變,棄空就實,唯識法相學說,大契其機,由斯而興。故唯識學興起,實具有多種因素。

(三)法相與唯識分宗問題,太虛大師與竟無居士,為此辯論甚久。竟無居士主法相唯識非一,必須

P.667

分別研究。太虛大師則主法相唯識不可分,法相必歸宗於唯識,乃作「竟無居士學說質疑」申述之:「……夫一切法既無往非法相,必法相中之崇尊主要義,乃得云宗,泛爾法相,宗尚何在?故唯法性可得名宗。法相絕對不成義。真言亦爾,凡屬遮表言思所詮緣者,無非法相,一一法相,莫非唯識,故法相所宗者,曰唯識,而唯識之說明者,曰法相,此就唯識宗言者也。若就法性宗言,亦可法相所宗持者,曰法性,法性之說明者,曰法相,故法相絕然不得以名宗。若名法相為宗,則豈唯俱舍,華嚴可屬法相宗,即大乘其餘各家與小乘各派,外道各派乃至世間小家珍說,孰不可屬法相宗哉。故須大乘說一切法相所宗持者,乃得名宗,而不得別指有一通三乘之法相宗,與唯識宗非也。法相不得名宗,則大乘教法之所宗何別?………若多說有為法則宗唯識,若多說無漏行,則宗般若。……若多說無為法,則宗真如。」(註十六)

太虛大師對此一問題,於十四年作「論法相必宗唯識」,十七年又作「再論法相必宗唯識」。對竟無居士法相與唯識分為二宗,一再辯論。這是太虛大師與竟無居士直接辯論,但其門下與內院師資,每為法義諍論,初有史一如與聶耦庚關於因明作法之爭,次為唐畏三與呂徵關於釋尊年代之辯,後有唐大圓與景昌極關於見相有無別種之諍,及王恩洋大乘起信論料簡,太虛大師報以大乘起信論唯識釋等。(此類辯論詳於別章)。

這是民國以來,中國佛學思想兩大巨擘,兩者雖時有辯論,唯真理不辯不明,故無傷大雅,遂使唯識學,發揮到登峯造極,達到空前盛况。

P.668

黃呂二位,都是歐陽竟無的門人,對於法相唯識學造詣頗深,相佐歐陽竟無開創支那內學院,弘揚唯識學,貢獻甚大!

一、黃樹因,字建,廣東順德人,家住金陵,十八歲畢業南洋中學,十九歲由其胞兄黃懺華引發,侍坐竟無居士,因而發心學佛;因聽竟無居士講,梵、藏典籍於佛學上如何如何之重要,即喜學梵文。年二十二,即往山東從德人雷與 Fendined Lessing 學梵文二年,又至北京從俄人剛和泰(Steel-Halstein)學梵文三年,復學藏文二年餘,其於梵藏造詣很深,這是內院最早學習梵藏文者。他在北京期間,並搜索藏文法相典籍頗多,或抄或購共得十六種,以期次第翻譯,並計劃遠遊印度,搜索梵文典籍,以竟玄奘大師未完之業。黃君治學方法,一字不遺,凡有一名相不明,必徧檢中外諸籍,窮其源而後已。故每月讀書不過十餘紙。其忍耐之力,可想見矣。年方二十八,竟爾逝世,此不獨為內學院傷失一傑出之梵藏學者,亦復為我國近代佛教史上一個彗星殞落,其天資絕高,呂徵之梵、藏,因得其牖而通,倘假以歲月,則於梵藏學之貢獻,當可遠追南條文雄諸人之上。因其逝世甚早,故很少著作遺世(註十七)。

二、呂徵,字秋逸。民國初年,即入竟無居士室,其於法相唯識學,頗有心得。其於內院師資之地位,僅次於竟無居士。此人天資絕高,僅畢業於初級師範,始讀畢大英百科全書,自此全憑自修,

P.669

所憑之工具,亦僅唯英法字典及美國音標,其學法文、梵文、藏文,皆賴此工具,於是通英、日、法、梵、藏各種語言,可謂絕世天才。由其宿慧故,而於梵、藏文原典之解讀,得入堂奧。並得黃樹因從旁授藏文彌陀、金剛,及藏文攝論,因此,對校勘藏文攝大乘論,因明正理門論等,頗多成績。

呂徵於法相唯識學諸多創見,非僅憑漢譯典籍,而擴及梵藏文典籍及其傳承之探索。傳世親唯識學,舊稱十大論師,而奘師所傳僅屬護法一家,對安慧一家學說,僅見其所引片麟隻爪而已。其實,安慧之學說,晚唐以後,早傳入西藏,大揚其說。三十唯識譯籍存者,計有本頌,釋論(安慧)論疏(律天)。梵本三十唯識湮沒千年,固不可得,今可於藏文譯本,以窺安慧所傳本頌之特徵,亦可依此深求世親頌文之古義。於是呂氏研讀「安慧三十唯識釋略抄」,此為探求世親本頌之原文,及尋繹唐譯本頌之真相,介紹安慧一家之學說,貢獻尤鉅。其於重譯藏本攝大乘論,致力於西藏佛學研究,用力最多。

攝大乘論,乃唯識學重要之論典,此論梵本傳入中國者,先後有四譯,初譯為元魏佛陀扇多,次譯為陳真諦,三譯為隋笈多等,四譯為玄奘,共經一百一十七年。西藏別有傳本,約在西紀九世紀頃譯出,距唐譯又後百五十餘年。各譯文句頗多出入,藏本譯者為印度班抵達勝友(耆那密多那),戒王覺(尸稜特羅菲提),及西藏大校訂家僧知軍。勝友為當時譯師上首,出籍頗多。藏文俱舍論亦為其手筆。以今梵本勘之,所譯最為精審,此攝論文當亦爾云。(註十八)。於此可知呂氏致力於藏本校勘之勤矣!

P.670

呂氏又曾會譯藏本「觀所緣緣論釋」,及校勘陳奘二譯,並附淨譯護法註疏,以明意旨,而藏文句與淨譯最近,但淨譯簡拗難解,乃依藏譯本循文增字,以暢通之。其研讀「集量論釋略抄」,亦依藏文奈旦版及曲尼版對勘藏文,集量本釋二本,即金本與寶本,依此折衷文義,以期得明真義。

我國傳習因明,古籍僅有方便心論,而譯文拙不達意,後起各家唯傳法稱之名,不著其說。陳那諸籍,乃因明學之大成,而奘師所譯唯取理門而遺其集量,集量乃陳那晚年所出,暢敘生平心得。集量所宗,理門導首;不勘集量,門論幽微,不易入曉。是知集量,實為理門重要的典範。

「因明正理門論」證文,及「因輪論圖釋」,皆為陳那因明入論之類,呂氏依據藏本集量覆按「正理門論」章句,及審核義理切實與否此學證文,最為重要。故於因明學深入幽微。故知其所學之精,並不在法相唯識,實於因明學心得最多。以其精通梵、藏、日諸種異文,不唯為我國近代最早治西藏佛學者,其於梵、藏原典之研讀,印度佛教史之分析,唯識學之闡微,凡此種種皆有獨特之見解。

我國學人,天資才智,無遜於任何一國學者,只要適當環境,使其安心致力於某一種學術研究,其於學術之貢獻,當無遜於任何一國之學者。不幸,百年來以國事多故。使後世不能見此曠世奇才之發展。呂氏遺著雖不多,然頗精粹,若非日本帝國主義不斷侵略,則此一自清末以來,慘淡經營之金陵刻經處、支那內學院、法相大學,其對我國近代佛教史,必當更有一番輝煌的貢獻矣!

P.671

法相唯識學,概自盛唐之後,已絕響千年矣,晚近以來,由於國內學者奮起倡導研究,南有歐陽竟無之「支那內學院」,北有韓清淨之「三時學會」,均以研究唯識著稱,故有南歐北韓之說。三時學會,則為後起,民國十六年成立,由韓清淨、徐森玉等居士發起組成,由韓氏主講,專究奘基之學,可謂晚出。朱芾煌是韓清淨門人,既屬師生關係,又都是華北唯識法相學權威,其於華北佛教開展,殊多貢獻!

一、韓清淨居士,以係北方人,其著述流傳於南方較少。他治學方法,逈異於竟無居士,竟無於唯識經論,不在逐字尋求其來源,而在扼其大意。因此,始由唯識,而般若,終至湼槃。總扼其全部佛學之大綱。韓氏,則採精兵主義,其於法相唯識學,旨在窮究瑜伽,然後傍及十支。所謂一本十支,故其學始終未能突出此一範圍。韓氏不唯精於瑜伽、攝論,且能熟背,他講「攝論」一字一句,皆能交出來自瑜伽某卷某句。普能講「攝論」,多則一年,少則半年,韓氏講之,則非二年不可。以其精故,不能速也。韓氏不僅講學,亦兼刻唯識學古典,持正古義,實為唯識學古典派。其於北方學術界啟發頗大。朱芾煌、徐鴻寶、周叔迦等教授皆出其門下。韓氏身前重要著作,均屬唯識學方面,計有:

瑜伽師地論科句披尋記彙編一百卷十六冊。

P.672

唯識三十頌詮句一冊,唯識三十論略釋一冊。

成唯識論述記講義二冊,大乘阿毗達磨集論別釋七冊。

唯識指掌二冊,般若波羅密多心經略釋一冊

解深密分別瑜伽品略釋三卷

十義量一冊

攝大乘論科文一冊

就中以「瑜伽師地論科句披尋記彙編」,不唯部數最大,而韓氏用力亦最多,可謂畢生心血都用於此。唯韓氏身前,並未能出版,直至民國四十八年,(一九五九),始以打字型,僅印一百部供人參考,茲將彙編後記附後,以觀其出版之因緣。

「瑜伽師地論科句披尋記,為本會前學長韓清淨居士最後宏著,此論性相該攝,義解精詳,萬象包羅,為大乘佛法教理淵海。公元七世紀間玄奘三藏,即為求取此論而西行遊學,歸國後,便宣譯此論及十支論等,並盛行弘講,傳制疏記,形成中土大乘法相學派。但自唐以後,義學漸衰,千餘年來,講習式微,傳鈔刊印,亦有訛略。清淨居士有鑒於此,因發弘願,詳加校訂,撰成瑜伽論類句四十萬言,並又融會本論前後文義,綜考所有,有關論著疏釋,撰成瑜伽論披尋記七十萬言,以闡發瑜伽大論奧義。本會前理事朱芾煌居士,於茲撰業,襄助實多,書成後,韓朱兩居士先後逝世。本會馬一崇居士又就遺著科句,披尋記加以會編,並準備刊印。馬居士又於去年

P.673

逝世。同人以此書刊印不容再緩。因用打字印刷百部行世。義學益明,法流廣布,一切見聞同沾利益,是為記。公元一九五九年七月三日,三時學會謹識。」

(註十九)於此可知韓氏深入瑜伽窮究一本之源。民二十二年,範成法師於山西省廣勝寺發現金刻藏經,內有唐以後久佚之唯識學之秘籍三百多卷,由三時學會徐森玉居士借出影印,其於唯識學又一大貢獻也。

二、朱芾煌,四川省江津人,其生平事蹟不詳。朱氏久居北京,太虛大師民國十年於北京弘慈廣濟寺宣講法華經,朱氏即與莊思緘、夏伸膺、蔣維喬、胡瑞霖、林宰平等入坐聽講。即於此時,對佛學提出七點疑問,請求太虛大師解答,觀其疑問,即知其於佛學理解的尺度了。

問一:煩惱因緣有身──五陰,身因緣有煩惱,為是先有身後煩惱,為是先有煩惱後有身?若先有身,身則無因;若先有煩惱,未有身時,煩惱寄於何處?若煩惱與身俱畢竟無生,於第一義則通,於世諦則失;若失世諦,還破第一義諦。

問二:梵網載:供養法師,應自賣身,及男女身。既是出家菩薩,云何有男女可賣?若賣弟子,云何不失慈悲?又與戒賣男女色之條,云何不相矛盾?

問三:藥王菩薩焚身供佛,自是得一切色身三味以後之事,非謂初心。梵網謂若不燒臂指供養諸佛,非出家菩薩。此已攝初心,然僅限於出家菩薩。今傳戒制度,則不論在家出家,一切需燒,又知

P.674

其難行也。燒則從輕,不知何所依據?淨名謂但發阿耨多羅三貌三菩提心,即是出家。今云何乃以燒身指為出家?若出家即已燒身,以何精究一切佛法?若可輕燒,何如勿燒?

問四:佛告優波離,聲聞戒與菩薩戒,因緣異、心異、莊嚴異、方便異,是故聲聞戒淨非菩薩戒淨。菩薩戒淨,非聲聞戒淨。聲聞以求有為破戒,以一念不求於有為淨戒;菩薩以不求有為破戒,以無量刼中常處有中心不生悔為淨戒。以此經推之,似無一人同時兼受二戒之理。今之律師,大抵次第即授二戒,此與佛意者有無違碍,云何行持?

問五:湼槃經佛言,我滅度後,以佛法付諸國王大臣百官及四眾弟子,若末法中有犯戒者,聽其苦治,若能苦治,多諸功德。是破戒輩,不名比丘,名禿居士。而梵網弟六戒,則又禁說四眾罪過。夫說猶不可,當云何治?今北方寺院多違半月說戒之制,是以犯戒者多,而佛法因以不振。我輩既有護法之責,又懼破戒之罪。若有確見比丘非法行為之時,究應干涉與否?彼既向不誦戒,則無從於說戒時白其罪過;若置不問,則佛法將益墜落,亦增眾生疑謗三寶之罪,其將何以處之?

問六:小兒腹病,醫謂有蟲,若不以藥下蟲,則是疾視其子之死而不救;若救子病,勢必殺蟲,二者何以兼顧?又春夏間,溝坑臭穢,易生疾疫,不以防毒藥水洒治,則滋傳染。藥水之亦必殺蟲!園理治樹,農人耘苗,亦有不能兩全之慮,如何處理乃得其宜?又推不肉食之義,則應綢衣革履不可穿,肥皂、洋燭不可用。一切發酵之物不可食。乃至茶水不可飲,聞香片等茶,曾由豬油薰治,油漆

P.675

之屋不可居(顏料中多和豬血),即素餐之色亦不可用(以素菜中多調味之素,此物是葷)。總而言之,即處處荊棘難行,出家人遠離塵俗,或可屏除,在家人未免應酬,何以善處?

問七:迦葉、阿難,是佛傳法弟子,湼槃經是佛最後說法,理宜付與傳法之人。乃說此經時,佛偏禁此二眾與聽。則湼槃與法華何異?況諸阿羅漢與聞湼槃者固甚多耶?阿難謂為魔著,然佛既能破阿難禁咒之迷,寧不能救魔著之因?況說經將畢,佛終救之,何不早拔將來共聞正法?迦葉並無魔著,佛入湼槃,恒沙界外菩薩尚來供養,如何迦葉近在耆闍崛而不知?直至滅後七日,乃始知之耶?(註二十)(請參閱太虛大師全書答朱芾煌問)

由此觀之,朱氏不僅深入經藏,而理解亦深,故其所問各點,均非一般初入佛門者所能發問。太虛大師逐一為之解釋,詳於其作,恕不詳述。民國十六年三時學會成立,又入韓清淨居士室,屏一切學,專究唯識學,歷二十年,深入堂奧。朱氏著作不多,但以「法相辭典」為顯。乃依奘師所譯菩薩藏中經論,若解深密經等,若聲聞藏中經論,若大毗婆沙論等,取其釋經所必需,及重要名句,顯乃易解者二十八種,窮三十月之力,集為法相辭典,凡二百六十萬餘言,皆錄原文,不加詮釋。並標卷頁,藉便尋檢,於民國二十六年夏,交商務印書館出版。自序之外,並請韓清淨、歐陽竟無分別為之敘。這本法相辭典,不唯為我國法相辭書之創作,而有益於唯識學之研究,貢獻非淺。

朱氏編輯法相辭典的動機,據他自序說:「辭典之集,為便釋經,彼於釋經,為用蓋鮮,故須更作。」并舉出諸多辭典,具有十失,不可據以釋經,故法相辭典的釋句,全為各種經論原始的辭句。

P.676

因此,他說,「一般辭典具有十種過失。」他說:

「彼諸辭典,泛載俗名者多,唯取法名者少,其失一。於法名中,隨自意解者多。依經教釋者少,其失二。所依教中,中土師說者多,佛菩薩說者少,其失三。佛菩薩說中,依不了義經者多,依了義經者少,其失四。依了義經中,譯文訛誤者多,譯文正確者少,其失五。選材蕪雜者多,選材精慎者少,其失六。選材精慎中,唯舉一義者多,兼具眾義者少,其失七。兼且眾義中,略釋概要者多,詳陳本末者少,其失八。詳陳本末中,大小無別者多,大小可別者少,其失九。大小可別者多,出處不明,難可查對者多,詳誌卷頁,易可查對者少,其失十。」

(註二十一)朱氏之法相辭典,確實做到不滲雜己意解釋,亦不引證中土師資解說,全依經教了義經論。如此解釋,可謂絕對正確,無可置議。但朱氏之作,唯一使人感覺厭煩者,就是引證經論辭句太長,反使人於法相某一名句,不能首尾一貫,有得簡易明瞭之系統。

王恩洋是歐陽竟無門人,是以研究唯識法相學為主。張希聲是以俱舍論為主,兩位都是當時佛學界著名學者。王氏因「大乘起信論料簡」之著,傳誦一時。

一、王恩洋,一名化中。初就讀北大,兼圖書館職務,因黃樹因引見,從竟無居士學,專究法相唯識學,其慧解不在呂澂之下。二人各有專攻而已,王呂二人實為內院兩大巨柱。王精於法相唯識學,

P.677

呂長於語言,其於藏文本校勘漢譯唯識因明諸籍,已如前述。梁啟超承襲日本佛教徒以歷史方法來治佛學。根據日人望月信亨之「大乘起信論考」,乃作「大乘起信論考證」,疑起信論為偽造,斷為「梁陳小兒作」,這種疑偽的議論,始於歐陽竟無講成唯識論題前,講唯識抉擇談,非議起信論。王恩洋又根據唯識緣起義,有漏無漏不許相薰,乃作「大乘起信論料簡」,唐大圓作「起信論解惑」,陳維棟作「料簡起信論料簡」,常惺法師作「起信論料簡駁議」,太虛大師又作「大乘起信論唯識釋」及「佛法總抉擇談」。於是掀起佛學界巨大風波。同時,大虛大師對以梁氏首以西洋進化論及歷史觀念來治佛學,頗多不滿。略謂:

「西洋人之學術,由向外境測驗得來……不然者,則向學說上推論得來……故有發達進化之程序可推測。而東洋人之道德,則皆從內心熏修印證得來,又不然者,則從遺言索隱闡幽得來,故與西洋人學術進化之歷程相反對,而佛學尤甚焉。用西洋學術進化論以律東洋其餘道術,已方柄圓鑿,格格不入,况可以之治佛學乎?吾之哀日本人,西洋人治佛學者,喪本逐末,背內合外,愈趨愈遠,愈說愈枝,愈走愈遠,愈鑽愈晦,不圖吾國人乃亦競投入此迷網耶?

要之,以佛學言,得十百人能從遺言索隱闡幽,不如有一人向心熏修印證,一朝證徹心源,則剖一微塵出大千經卷,一切佛法皆湛心海;應機施教,流衍無盡,一切名句文皆飛空絕迹,猶神龍之變化無方。否則……祇竄繞於一切世間從其本際展轉傳來,想自分別其所成立之名相中而已,嗚呼!東西洋之科學,哲學,文學史者,而日本於今日,所以真正佛學者無人也。」

(註二十二)

P.678

王恩洋本法相唯識以衡起信,作起信料簡,以此有漏無漏不許相薰,斷為「梁陳小兒」所作,評為「劃盡慧分」。大乘起信論為中國佛學通用之論,今遭受非義,實有根本動搖之威脅,太虛大師乃作「大乘起信論唯識釋。」以答王恩洋之起信料簡。以通唯識家義,其主要的意見,則為審定論主造論依據之心境,其文曰:

「聖位菩薩之造論,皆依自證現量智境。……則馬嗚造此論之依據點,在必八地或初地以上之菩薩心境。

登地以上菩薩心境……有時有漏同異生,亦有時無漏同如來,有時執障相應染法現行,亦有時智證真如而無明暫斷現行……成唯識論之說等無間緣,第七轉識有漏無漏容互相生。六傳識亦容互作等無間緣,恒依此登地以菩薩心境說。

此論示大乘法,謂眾生心……唯依據亦有漏可代表六凡,亦無漏可代表四聖之地上菩薩心,能說之,此即予謂馬嗚造此論依據點之所在也。」

由此可知,大乘起信論應以有漏無漏相薰,即在於此。而唯識家不許有漏無漏相薰,由於各家立場不同,故持論有異。武漢佛學界,乃將當時各家論說集成「大乘起信論研究」,及刻隋慧遠之「起信論疏」,以明大乘起信論,乃古今共依之寶典。

內學院成立後,王氏担任菩薩藏及二十唯識論研究導師,先後於內院講「唯識通論」、「成立唯識義」、「佛學概論」,發揮唯識精義,他的「佛學概論」,深獲佛學界贊賞,其在研究會上所提之

P.679

「掌珍論二量真似義」,及陳真如所提「真如作疏所緣緣義」,其與呂秋逸等辯論法義,每多精采,深入幽微。他後撰「人生學」,以佛法融會儒家諸子學說,以折衷於佛學,而與熊十力、梁漱溟等異其趣,以析佛歸儒。王氏治學的方法,亦與竟無居士不同,竟無居士於唯識所依經論,在扼其大意,貫徹其一經一論之思想,故由唯識,而般若,而涅槃;亦即是由一切皆妄,而至一切皆空,乃至即妄即真。王氏則不然,他忠於唯識,始終未越出唯識範圍,其於唯識深入,不在內院其他師資之下。論其於內院之地位,實與呂秋逸在伯仲之間,但唯識學上之地位,僅次於竟無居士!

(二)張希聲居士,不知何許人也,無法獲知其詳,僅知他在民國十年間,以俱舍論著述投海潮音。太虛大師嘗曰:「是年潮音得唐大圓、張化聲、張希聲投稿,生氣倍增。」(年譜十四)張氏嘗以俱舍述著公布,並求太虛大師予以指正。今引用太虛大師答張氏書,藉以觀其致力於俱舍學研究之一斑,大師謂:

「披讀玄示,輒為憮然,宋、明來學佛之士,但求福報不論外,殆人人眼高於頂,以一超頓了為標的,華嚴、法華、涅槃,且不足措心,況三論,唯識乎!況成實,俱舍所宗阿含乎!第課之實際行證,雲棲師已謂震旦當時無一須陀洹人。此由學無階次,從事憑虛邁往之故也。靈峯師欲揣其本,齊之以戒,而勢不能逮,將一句阿彌陀佛救之。又數百年,及於今日,人慕禪淨,卒之禪非其禪,淨非其淨。無所遇而非儱侗願頇之徒耳。於此自為躲跟,已不勝其劣卑之慢,矧欲應析微究文之科學、哲學思潮而昌明至法乎?故對於仁者輯錄研習俱舍之所得,公布以供國人之資發明慧,標深欣贊,但須

P.680

以趨入唯識為蘄向,勿於此畫止而已。太虛於大小乘經律論,雖稍曾涉獵,觀其大略,了無精解,俱舍諸疏,尤目未嘗遇。仁者問道於盲,不免有負盛意,而太虛或能因大著,為將來研究俱舍之一引緣耳巳

(註二十三)。

張氏致力於俱舍學甚早,其與張化聲殆同時人也。

劉沬源,(一八七五—一九五五?)名復禮,字沬源,四川中江人。前清拔貢,北京經科大學畢業,歷任四川高級師範、成都大學、四川大學文科教授。曾於成都創立佛學社,獨任講筵十餘載,受其啟發者甚眾,能海法師,即依劉氏生信,然後出家。

劉氏於佛學,精研唯識,華嚴,曾著唯識綱要數萬言。晚年專究禪悅,不喜著作。「佛法要領」一書,乃係隨喜說法門弟子筆錄而成。

民國三十六年,時年七十三,以此計算,劉氏應生於一八七五年,三十七年四月仍有書札,其後大陸陷匪,不詳其壽終於何年矣(見佛門人物志)。

P.681

史一如和唐大圓,都是武昌佛學院初期的著名教授,也是海潮音第三、第四屆編輯,其於太虛大師早期弘法事業上,嘗扮演過重要角色。史唐二人在武昌佛學院的地位,猶如呂秋逸與王恩洋在歐陽竟無居士之內學院。史氏是最早翻譯日本佛教名著的人。他翻譯的小乘佛學概論,對當時佛學界幫助很大!尤其佛教史學思想研究,貢獻殊偉。

一、史錫綽,字裕如,後改為一如,或曰靖如,皈依太虛大師,法名慧圓,擬出家名大徹,四川萬縣。生於清光緒二年(一八七六年)二月二十三日子時,民國十四年正月(一九二五),卒於中江,得壽四十有九。

史氏畢業於日本東京帝國大學,精通英日文,慧解過人,任教於京師各大學,對於科學哲學很有研究。民國七年冬,發心研究佛學,皈依太虛大師。自此潛心內典,手不釋卷,並取藏經中有關因明諸經論及遺在日本諸多古疏,及近人新著,窮搜冥思,融會貫通,於是毅然有發明因明學的志趣。初應中國大學聘教論理學,遂分西洋之論理學與佛教之「因明學」,乃著佛教論理學。自此,慨然以弘法利生為任。民國七年太虛大師與章太炎、張季直等於上海成立「覺社」,史氏即為駐社的總幹事,佐太虛大師弘法事務。民國十年,太虛大師應北京善信邀請前往講法華經,乃偕史氏北上。旋以善因有病,力求回湘,遂決定海潮音遷北京,由史氏編輯(註二十四)。民國十一年,武昌佛學院成立,史氏應聘為武院教授,海刊又隨同遷至武昌發行。在佛學院數年間,除教課及自編海潮音外,並翻譯「小

P.682

乘佛學概論」上下編、「因明入正理論講義」、「中華佛教史」、「印度佛教史」、「各國佛教史」、「印度六派哲學」等書,均列為佛學院主要教材。由於國人研究佛學,素缺乏歷史觀念。史氏所譯幾乎全屬佛教歷史方面,對當時佛教界發生極大的啟發作用。而因明學,早經絕響,今得史氏講義,使世人重溫正理,誠如於五里霧中獲見光明。其有益於斯學之研究,實非淺鮮。王恩洋初於佛學著作中有關因明部份,時多錯誤。均經史氏指示,予以修正。(見「慧圓居士集王序」)。史氏佐太虛大師初期弘法業務。民國十二三年間。歐陽竟無師生非議大乘起信論,太虛大師與唐大圓、史一如、陳維東等力持中國佛教傳統的風格,發揮卓見,催邪顯正,深獲教界擁戴,貢獻頗大。

史氏著作中,除翻譯之外,尚有「大乘起信論講義」、「金剛般若經總綱」、「論有法差別相違因之分本作別作二法」等,其天資絕高,論其才華無遜於黃樹因、呂秋逸,黃氏先史氏而歿。民國十四年,這一年二月大覺法師死於重慶,顯蔭法師卒於上海,佛門英才相繼凋落,可謂大不幸。史氏臨終沐浴後,著僧裝,逝世面目如生,其子史珏編其遺著,曰「慧圓居士集」。太虛、善因、會覺、王恩洋等均有序,以誌紀念。

二、唐大圓居士,湖南人,是一位虔誠的佛教學者,又是佛教理論家,他對唯識學造詣很深,善於解說。初皈依印光大師,修學淨土,因讀海潮音始傾心於唯識學。民國十年起,即投稿海潮音,以弘法為己任。民國十二年應聘為武昌佛學院教務主任。史一如病發,又繼主編海潮音。自此海刊每期都有他的論作,遂使海刊生氣倍增。由於他的深厚國學的修養,及鋒利的筆調,無論敘述或論理,都

P.683

能深入刻畫,給讀者一個深刻的啟示。他在武昌佛學院的地位,猶如王恩洋居士在內學院。

太虛大師與歐陽竟無居士,每為法義之諍。初以竟無居士於內學院講唯識抉擇論,對起信論多持非議,太虛大師因之作「佛法總抉擇談」,以彈竟無居士之說。梁啟超繼作「大乘起信論考證」,以及王恩洋依唯識義作「起信論料簡」,太虛大師因之作「大乘起信論之唯識釋」。唐大圓著「大乘起信論解惑」,繼有史一如與聶耦庚關於因明作法之諍。次有唐畏三與呂秋逸關於釋尊年代之辯,復有唐大圓與景昌極於見相有無別種之諍。太虛大師與唐大圓、史一如、陳維東等,表現中國傳統佛學之風格(註二十五),意在維護此一傳統的學風。

唐氏在武昌佛學院任內,因聽太虛大師講「成唯識論」,而於唯識學發生好樂,在武院時期,經常至各大學宣講唯識學。他於中華大學講「唯識三十頌口義」;在長沙佛學會講「唯識大旨」、「唯識教闡微」、「唯識論要」、「唯識方便談」、「唯識的科學方法」。「唯識三字經釋論」、「百法明門論文學觀」,都是在武漢大學、中華大學、漢口文化學院三處佛學講座所講。

同時,唐氏又主編「東方文化」,因為唐氏於東方文化,素有研究。目覩世界文化兩大巨擘,一東一西。西方偏於物質文明,宜濟之以精神文化;東方偏於精神,應調以物質。尤以今日東方人士醉心於西方文化,漸感痛苦,故宜提倡東方文化,勢不容緩。因之,唐氏以弘揚東方文化為己任。

唐氏於海潮音(十二、二)發表「青年學佛行要」總共三十八條。其主要論旨,在鼓勵青年學佛,(五),行菩薩道者,修行六度四攝法,以種種方便,度一切眾生出苦海。略似儒家博濟眾華,故

P.684

決不厭棄娑婆穢土,求生西方淨土。(九)今世欲度學界,當令青年學子,皆知學佛,奉行菩薩六度四攝之法,以終身齊家治國平天下。(十一)世人所以誤會學佛是求死者,因見普通一般學佛人皆念阿彌陀佛,厭棄娑婆五濁,發願求生西方淨土,似爾此界有一人學佛,即此界失去一人,每怪世俗謗佛法者,亦曰:「若人人學佛,將世界人種都滅絕了」。(十九)從今以後,凡勸青年學佛,必須教以大乘法相之學,令在此界修六度萬行,轉大法輪,廣度一切,決不可勸他發願往生淨土……

唐氏原皈依印光大師,專修淨土,今忽作此論,顯然有抑淨土之嫌,不特與老師為敵,而明以後,中國佛教各宗,都經衰落,唯禪、教、淨、律,尚能維持其形驅。而淨土宗,三根普被,利鈍全收,又賴大德倡導,於是盛極一時。一名佛號,置三藏靈文之不顧。唐氏因有此感,故作此論。范古農居士首以「書唐大圓居士青年學佛行要後」〈海刊十二、四〉,諸多指摘,以唐氏三十八條中可存者祇有十七條(一、二、三、四、五、六、七、八、九、十九、二十四、二十六、二十九、三十、三十一、三十二、三十四)。內多涉及諍論,毁謗淨土。於是范古農、徐樹人居士相繼致函責問,試看范唐二居士往來之函件:

(一)范古農居士致唐大圓居士書一

大圓居士法席,近見青年學佛行要之作。頗滋歡贊,然一讀此文,頓覺爽然,非宗旨之不合也。以為對青年說法,宜徑直示以:如何是佛?何為須學?云何而學?發何心?讀何經?起何行?條而舉之,可法可則,如是已足。今乃於一至九條之後,對於念佛往生,多方防制,一若惟恐受其害者,然

P.685

既曰青年不肯學矣,又何慮其學之而受害為何也?否則,從十條以後,反復討論,果何為者?竊謂如此說法,宜以青年學佛不可依淨土法門論為題,否則,未有不令人訝為節外生枝,或無的放矢者。自讀大著以後,不能默爾。遂草書後一首,欲以有所商碻,玆即抄奉。是否為當,請裁酌之,專此頌宏法自在,學弟范古農和南四月五日(註二十六)。

(二)大圓居士答范古農居士書一

奉到手書,並大著書後一篇。甚佩且喜。圓自惟平生作文喜簡切爽快,決不絡索。而於此青年學佛行要,獨反覆討論,忽從忽違,下筆若不能自休者,實有深隱難明之意,亦出於大悲心之不得已者。蓋因此云青年者,兼出家眾言,在青年未入佛者,固多不肯學淨土,無須慮其受禍。但有已入佛或出家青年,亦多因先有淨土之法,裝入識田,即大胆以一句佛撥棄三藏十二部經,不獨自不持經律論,亦障碍他持。又既欣淨厭穢,發願往生,則於淨土一切宏法利生行菩薩道事,概視若糞土,無心去作。是直以一句佛號,斷絕法緣,雖欲不云受害,亦不可也。然此法門雖阻碍人求解學法若此,而卻是晉以來大善知識所提倡。後來弘此宗者,又旁搜博求至馬嗚、龍樹、文殊、普賢,諸大菩薩所有言句,及有永明、蓮池諸大禪師為文字之闡揚。今一旦而驟欲推翻前案,豈不犯天下之大韙?是故文雖實是青年學佛不可依淨土法門論,而恐太滯世目,將未看而先棄,遂不得空闊其題,而曰青年學佛行要者。亦欲世人必先讀其文而後加批評也。且所云行要者,亦以此路從來已錯,直到如今,須先切實認清此路外之堂堂大路,方可談居士發何心,起何行等也。否則,任臚列若何經律論如何讀法,何

P.686

等解行,而彼則總視若紙上空談,其奈之何哉?然究竟居士書後及大札所評商者,可實有深得圓意之處,即所云精究法相唯識之學,力修六度四攝,融通真俗以致用於修身齊家平天下等,不惟能啟發圓所未言,亦正可藉以開示世人之未悟。故居士此文,為拙作刊行後第一不可少者,是用歡喜敬謝。並請居士所指定可存者十七條外,再依順愚意,多存數條。更求刪改,祈禱完善,名曰:「刪定青年學佛行要」,再以登諸林刊海音及宏法社刊等。似於利他大事,真有不可思議之功德,未知高明以為何如?率爾覼縷,不盡欲言(註二十七)。

(三)唐大圓居士答范古農居士書二

至論黃教轉世之修,實為愚痴。所以者何?佛說一切唯識所變,果有正信切願,何所為而不可?任所生而皆得,豈必另起爐灶,別作修法,以行轉生爾?然圓之所期,高於彼甚遠。以必即此色身一期成功,未成功之前,則決不令其泥洹也。大慧杲贊觀音文有此義,而南岳思則實行作到者也。此之五濁惡世,即是淨土,實行久留,亦人人皆能。居士慎勿謂曲高和寡知音者希,亦勿過謙謂力有不足也。蓋若世界太好,則佛既無用,不須出世。何況西方淨土快樂已極,則生不必利,法亦無可宏,雖生彼土,有何用處?有何趣味乎?則已視今世之大亂為安樂窩,而以此勇猛精進宏法利生之事業為遊戲神通之無窮樂事也。故圓邇來對於此界全抱樂觀,不抱悲觀。既毫無欣淨厭穢之念,亦決無發願往生之則也。圓視此現前之東方淨土,已勝西方淨土萬萬倍。他且勿論,即此修行一日,勝過西方專修一刼,便宜為何如?尚汲汲捨此而他求,豈非倒行逆施乎?凡此等等,皆是常義,惟泥於舊俗,久棄

P.687

不談,談即駭怪。願居士毅然行之,佛法其將大光明乎(略)大圓上。(註同前)

其實,佛法所講淨土,不外西方彌陀淨土,東方藥師淨土,彌勒淨土,及維摩淨土,人間淨土,乃至十方淨土。唐大圓居士所談之淨土,乃指東方藥師淨土而言,故與專持西方淨土之范古農居士,似有抵觸。其實,佛說一切法,欲度一切眾生,因眾生有種種性,種種欲,各有不同,有欲求西方淨土者,有欲求彌勒淨土者,依廣義而論,范唐二居士皆是善知識,隨類而說,並無衝突。大乘佛法,既以救世救人為目的,救世,即不絕世,不絕世就是出世。救人,即是捨己,捨己救人,即是菩薩行誼。實質的說,佛法非世出,非厭世,更非自利自教之教也。

民國三十二年,唐氏逝世於湖南寶慶。

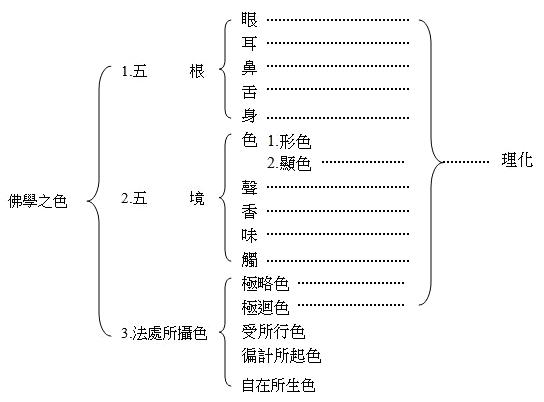

三、張化聲居士,與唐大圓居士,同在武昌佛學院任教,也是一位淵博的學者。張氏由仙道而入佛道,早得鍊氣之術,唯缺禪定工夫。張氏精於科哲學之研究,並富有新時代的知識。他在武院講俱舍論,由顯教記錄(海刊五、九)。他用哲學、物理學、生理學、心理學、靈魂學,以及天文地理,以比較分析的方式,講述俱舍論思想內涵,使繁瑣的俱舍學成為一門新穎的學問,並增加學生研究興趣。張氏另一傑作,就是「色即是空,空即是色之理化談」(海刊五、十二)。「色即是空,空即是色」,這是般若心經的主要論題,也是佛學上最難理解的奧理。但是佛學所詮的色、空,只是理論,缺少科學上證據。而理化學所談的色空,既有實驗的證據,故其內容,成是定義,格外明顯。張氏用會通與比較的方法,以明其定義。茲引其表於後:

P.688

P.689

物理學狹義之色,僅在光學,當佛學之顯色;化學推想之色,及原子電子伊洪等,當佛學之極略色、術迴色,故此三色,均以實線連之。理化廣義之色,即物質之物,當佛學之五根五境,故僅以虛線連之。至法處所攝之餘色,則非理化家所夢見矣。由於張氏以佛學融和理化學,故色空二法,發揮極致。張氏於海刊所發表的論作,不唯受重於當時佛學界,並使海潮音的聲價倍增。太虛大師嘗曰:「海音得唐大圓、張化聲、張希聲投稿,倍有生氣。」(見「太虛自傳」十四)。太虛大師弘法事業,以武漢為起點,亦以武漢為最殊勝,其所以能如此者,大師高風仰止的感召固不可忽,而史、唐、張三君,以卓越的智慧,佐大師弘化的事業功勳,亦不可忽焉。張氏本由仙道入佛,而於鍊氣之術,造詣很深,而於佛學科學闡發並進,而於禪宗參究,亦有相當根柢,故於身心修養均有益。曾出「化聲集」,請虛大師作序。

由於張氏之新知識發揚佛法的奧義,更使新學者流傾向於佛法。佛法原有佛法藏之稱;蘊藏無盡法寶,因為缺乏現代知識與技巧,無能發掘。這猶如地下所蘊藏一切礦產能源,以往開發地下礦產,以傳統知識與技術,僅能深達幾百公尺;現在由於科學發達,技術進步,不僅使陸地一切資源,可以盡行開發,並且可深達海底數千公尺,使地下一切資源皆可供人類所需。今後我們要開發佛法藏,僅賴傳統知解是不夠的,必要藉用現代科學的知識與經驗來發揚,使佛法成為現代科學中之科學。張氏已為開闢出一條康莊大道,希望今後時哲繼張氏而發掘。

P.690

李俊承與達磨波羅,二人雖不同一國籍(一是旅居新加坡的華僑,一是旅居印度的錫蘭人)但二人同為復興印度波羅奈中華佛寺的關係人。達磨波羅早於光緒二十一年,即來我國與楊仁山居士,相約復興印度佛教。楊仁老因受其感動,而有金陵刻經處及祇洹精舍創立,日後之支那內學院、法相大學,無不導源於此;是以達磨波羅居士,實為促進中國佛教中興之關係人。

一、李俊承,法名慧覺,是旅居新加坡的華僑,原籍福建,篤信佛教,其對佛教的功績,多留在星馬。民國二十八年,發心往印度,朝禮聖蹟,著有「印度古佛國遊記」問世(註二十八),其對復興印度古支那寺,慷慨獨力担任興建費用,此對促進中印文化溝通,貢獻頗大。

先是民國十七年,北平法源寺道階法師,迫於環境離開故都,南遊星馬,三度往印度朝禮聖蹟,在印度發現波羅奈鹿野苑,原有支那寺一所,係我國唐代遣使勅建,專供我國往印度求法高僧居住。可是這座古佛寺年久失修,湮沒無存。幾乎連遺址都不存在。後遇達磨波羅居士正在印度鹿野苑附近,籌建初轉法輪寺,勸請道階法師興復中華佛寺,以期共同復興印度佛教。印度詩哲泰戈爾先生對古支那寺,亦曾撰文慨嘆謂:「該寺不特聯合中印兩民族之精神,且為偉大思想之紀念物,非世上專紀戰功之豐碑可比擬,若能重建,可以宣揚人道主義。」(註二十九)道階法師因受其精神感召,對興復古

P.691

支那寺,遂引為己任。而與高劍父、丘菽園、莊篤明、僧轉道、僧瑞于諸人發起重建。惜該寺興建工程尚未就緒,道階法師即告圓寂。幸其法嗣德玉和尚,克紹師志,於佛前燒臂發願要完成此舉。民國二十五年,戴季陶院長經星時,允助國幣二千元,檳城佛學院亦捐助三千元盧比。稽延甚久,亦未能動工興建。民國二十八年,適李氏至印度朝禮聖蹟,聞悉此事,遂毅然獨捐叨幣三萬元,以備購地三英畝又四分之三,及建築與佛像費用。後來已超出上項數目,即於是年二月十二日,舉行奠基儀式,由李氏主其事,邀請我國駐加爾各答總領事馮執正先生為奠基禮主席。是日到會者,尚有印度政界學界名人,印度佛學會,基督教牧師,回教及印度教領袖,西藏、緬甸、南洋各地來之佛教徒,以及印度之中國僑界名人,丘慶昌、譚雲山,國內來參加之僧人等,合計約千人,李氏在奠基會上也講了話。使他對復興印度佛教及對促進中印文化及兩國人民友誼,能捐獻一分力量,感到無上的光榮(註三十)。同時,中華佛寺之興建,不特可藉佛教關係,促進中印兩國人民情感,並可保存唐代支那古跡,俾前賢遺志與精神,得有所寄託,永垂不朽,鼓舞後輩僧伽,樂於奮發追蹤古德為法之精神。

二、達磨波羅居士,一八六五年九月,出生於鍚蘭島可倫坡,係亞利安人種。家產豐富,篤信佛教。

一八九○年十二月,達磨波羅至印度朝禮聖蹟,至釋迦牟尼佛成道之菩提樹下,徘徊咨嗟,不能引去,至誠感格,發大誓願,其言曰:「聖座廢棄,被人亵瀆,我心感傷,誓雪此辱,願盡形壽,從事復興,功若未成,決不離此。」(註三十一)自此即以復興印度佛教為己任。並欲保存佛教史上唯

P.692

一聖蹟──菩提伽耶塔──使全世界人們得瞻仰偉大佛陀慈悲的象徵。自一八九一年至一九一○年間,即著手收購菩提伽耶塔所在地土地作為佛教道場。雖經過無數困擾與阻碍,終以他至誠偉大人格感動了阻擾者同情,使其如願以償,購得全部菩提伽耶塔所在地及附近土地,並於該地構一小庵,此為居士奮鬥精神所鑄成之紀念物也。(註三十二)

一八九二年,他於菩提伽耶塔組成一國際佛教會,以佛教和平主義,團結全世界的民族,同趨正覺。一八九二年,又發行摩訶菩提雜誌,宣揚佛陀的福音,將東方的玄學,作強有力的灌輸,西方學者凡讀過菩提樹雜誌,無不承認佛教為世界最偉大之宗教。

他欲使印度為世界佛教中心,使佛教漸次普及於世界,為欲實現此一宏願,乃於一八九五年東來上海,首先與我國楊仁山居士會唔相約復興印度佛教,並請派青年佛教徒赴印度共同復興策源地之佛教。楊仁山居士乃於光緒二十三年,先成立金陵刻經處,後於金陵刻經處設祇洹精舍,召集緇素青年,教授佛學,並授以英文,以為進修梵文,巴利文之根據。光緒三十三年,東遊日本,在日會見秦千代丸、高楠順次郎等會商發展世界佛教計劃,頗多契合。

他對印度佛教最大貢獻,就是在一八九一年,以八萬盧比重修佛陀伽耶大塔。並於甲谷市建築大菩提寺,創設龍動市佛教會(註三十三)。同時,他用於佛教各種事業經費,都來自夏威夷瑪麗富司端夫人(Mrs Mary, Foster)的捐助。因她聽到他宣講佛法的奧義,遂深信不疑,奉他為師,即發心布施巨額經費供給興建。雪特買喇格浮圖〈Sri char marag IKY Vihana〉於加爾各答(Chlluhta),

P.693

建目那建達古時浮圖(Mulagaudnakuti Vihara)於撤那(Sarnath),開辦富端魯濱學校(Foster-Bobinson Schenool)於鍚蘭島(註三十四)。

一九一二年,他重遊上海,曾有佛學講演,刊載於「佛學叢報」。一九一四年,佛教與回教發生諍論,其造事的原因,由於英政府對於佛教非常嫉妒,一面暗中嗾使回教與佛教鬥爭,使其互相殘殺,以消滅佛教徒的反抗力量。一面借這種口實誣陷為一叛逆罪名,而加以槍殺,並將達磨波羅逮捕幽居加爾各答。由於佛教大無畏精神的鼓勵,他雖在黑暗中備受種種艱苦,但其崇高的人格,並未遭受任何損傷,猶如基督耶穌一般,其受挫折越大,其精神越顯得偉大,越令人崇敬。

他對佛教最偉大的貢獻,不特復興印度佛教,並使佛教世界化,因得富司端夫人之助,於一九二四年,在英倫建立大菩提佛教會之宣傳機構,復派遣滿達辣司(Bri-Kkshus)至歐洲各地宣傳。一九二五年,復建大菩提佛教分會於美國紐約市。每年五月四日,集合印度、中國、歐美各國信徒舉行紀念。並分設支會於芝加哥及舊金山(註三十五),使佛教名符其實達到世界化的目的。

他最大誓願的實現,即在佛教發祥地鹿野苑,建築根本香殿初轉法輪寺。由於他的慘淡經營而完成藝術化之轉法輪寺(即目那建轉古轉寺之新譯)於印度之波羅奈城,一九三○年,舉行落成典禮時,世界各國皆派代表前往瞻禮,盛極一時。居士之宏願得以實現,乃於一九三三年一月六日在(Deer Pankat, Hollv Jsipataus)逝世,舉世為之哀悼(註三十六)!

作者一九七一年至印度波羅奈城,目覩高聳之初轉法輪寺,內部墊繪八相成道聖蹟,及居士銅像

P.694

紀念寶座樹於寺前,使人於此生起無比敬仰之意。今日不僅印度佛教已逐漸邁向復興,而亞東日本佛教之振興,以及歐美之佛教,皆因居士奮發宣傳所植之因。綜觀其一生所獲得之成就,似無可憾矣!

民國十三年,印度詩人泰戈爾先生來華訪問,這是唐宋以後,印度來華訪問最顯要者。泰氏雖非佛教徒,但有關中印文化的研究,卻因泰氏來華而發動,且有很大的收穫。

民國二十四年,戴季陶先生因得譚雲山之助,得與泰氏結交,並與泰氏共同發起「中印學會」,於國際大學中設立「中國學院」,由譚氏任院長,使中印文化得以融和溝通,發揚光大!

譚雲山,湖南省茶陵人,幼年受過高等教育,曾任緬甸華文日報主筆。民國二十年,國府派專使謝國樑偕同譚氏出使西藏訪問,途經印度,越世界最高峯喜馬拉雅山,度大吉嶺,關山險阻,常在寒暑表零度以下,以馬代步,時見騾馬凍斃,謝氏以年老體衰,中途逝世,情形甚慘。譚氏勉力苦行,經二十餘日,始抵拉薩,謁見達賴,代表中央宣傳德意。留住兩月事畢,乘便赴印度,並週遊印度各佛教勝地及各大都會,與劉仁航、劉秀南、道階、悲觀等,考察佛迹。復遊新德里〈印度首都〉,又至西印巴多利與聖雄甘地會談。甘氏曾托譚氏致中國青年數語云:「親愛的朋友們,你必須再來看我,時間可隨你的便,我給中國青年的忠言,是中國之拯救,須用純正無疵之和愛,不宜硬用威權,徒

P.695

傷生命。」(註三十七)譚氏回國,向中央及有關方面報告巡禮西藏印度經過後,並願盡力溝通漢藏民族文化,擬與黃任之、黃警頑、王一亭、戴季陶、太虛大師等創辦一東方學院。並說明「達賴赤誠擁護中央,只要中央不反對西藏佛教,或與達賴以佛教最高領袖地位,則中央可立即派員前往成立西藏黨部,組織西藏政府,或仍承認他現有的政府,由中國顧問指導,達賴必定竭誠歡迎,毫無阻碍的情形。於是民國二十一年中央始授班禪以宣化使的職權,並組織了蒙藏委員會。」(註三十八)。未幾,太虛大師於四川創辦漢藏教理院,戴季陶先生復於二十四年成立「中印學會」,對漢藏及中印文化的溝通,均具有特殊意義與目的。

譚氏對聖雄甘地仁愛思想,極為推重。民國二十二年夏,聖雄甘地先生為解放印度賤民運動,絕食三星期,其偉大莊嚴之舉動,引起全世界人類之同情,尤以佛教徒為最。譚氏因素同情印度並與甘地有舊誼,又極敬愛其為人之故,亦與之同時絕食,印人聞之亦極感動。興都佛陀社之嘛多普拉沙得喀那氏,特致函謝譚氏,加以勸勉,其函大意如次:

「敬愛的先生,吾人由報紙上得聞先生開始絕食,不勝感痛。此種苦行舉動,雖極難能可貴,但在佛教,不甚贊許。我主釋迦牟尼佛在未成道前亦有此舉,但終至廢棄,及成道之後,乃切戒其徒,毋為此舉。此當為先生所熟知也。先生之生命,對於貴國比對於印度,更為重要。謹以至誠,向先生勸慰。望先生接受吾人之請求,立即捨棄此種舉動,並祝我主助汝健康。汝誠實之嘛多普拉沙得喀那 "Madho Prasad Khanna"」

(註三十九)

P.696

自此,譚氏協助戴季陶先生組成「中印學會」,中央捐贈大批中文藏經及國學圖書與泰戈爾創立之國際大學,成立中國學院,譚氏任院長,弘揚中華文化,直至退休時止。抗戰期間,太虛大師組織佛教訪問團至印度訪問,及二十九年戴院長應國大邀請至印訪問,均得譚氏導遊協助。我國至印留學僧,或體參、法舫、白慧、岫盧等,先後均在國大修學梵文、巴利文,並在中國學院担任教授中華文化,皆為譚氏接引。其對促進中印文化復交,出力頗多。大陸撤退後,因交通斷絕,其對祖國觀念,不無隔閡。余一九七一年至印度巡禮聖地時,僅知其用法名「忍辱」二字,可見其衷心必有無限寃屈與痛苦,無法伸訴,只有忍耐,等待自由中國重返大陸,始可恢復其本來面目。現年已逾八秩,仍在努力促進中印文化復交,而與錫蘭、泰國、緬甸等十國創建世界佛學院,世界大講堂,及成立中華佛學研究所,發揚中華民族的光輝。一九七四年,壽終於印度。