編按:

編按:與東初老和尚最親近、互動最多的在家弟子方甯書教授,自 1961年皈依東初老和尚,法名聖文,此後便跟隨著老和尚學 習佛法,一路護持著師父所開創的佛教文化事業。師父圓寂 之後,他更不遺餘力地協助承繼師業的聖嚴法師先後創辦了 中華佛學研究所及法鼓山。至今,方教授仍是法鼓山的最重 要的護法之一。從他口中娓娓道來的點點滴滴,既生動又有 趣,讓我們對東初老和尚的事蹟有了更多的了解。

採訪時間:2007.09.12

採訪地點:北投中華佛教文化館四樓會議室

採訪編輯:釋果見

記錄整理:李佳勳

錄影拍照:李家名

感謝果見法師,感謝你們的訪問。

我叫方甯書,是先父起的名字;先師東初老人(你們的師公),賜給我的法名是聖文,合稱「甯書聖文」。蘇東坡自號「東坡居士」,我也常以「聖文居士」作自我介紹。我是一個平凡的人,抱平常心,過平淡生活,但在人生過程中,卻意外有些奇遇,是因緣的必然,還是世事的或然?不得而知,總之,不可思議。「東老聖公方居士,也是故事也是詩」,就是一個最好的例子。

我出版過一本書《也是詩》,自由詩,偈詩性質的。

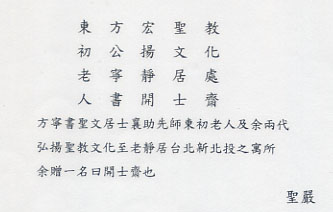

有一首詩,名<恩師>,我寫:「東老待我師亦友,我敬聖公友亦師。都道明師難遭遇,因緣殊勝巧逢時」。是詩非詩非非詩,也是詩嚒!聖嚴法師贈我的詩,一首詩二十個字竟嵌進「東初老人、方公甯書、聖文居士」十二字之多,尤其是一首好詩,文學博士就是文學博士,大智慧、大慈悲、大手筆啊!我讚嘆、我感謝不已。

民國49年前後,那時候我正在學英文,像基督教會不是有「英文查經」嗎?我就跟幾位朋友一道到文化館後邊天主堂向神父學英文。

每次去學英文的途中,一定要經過文化館門口,很多次剛好都碰到先師東初老人。我們小時候的家庭教育,對老人家是非常尊敬的,我經過他面前的時候,一定都跟他點頭打招呼。

很奇怪的是,除了跟天主教神父學英文查經,還有基督教的牧師,他們跟我相處的時候,沒有一位神父或牧師勸我受洗的。甚至,我一個同學梁懷茂教授的老丈人,是香港的自由牧師,他每次來台灣的時候,很喜歡找我聊天,談人生問題,但是他也從來不勸我受洗的事。

我每次這樣走來、走去,向老法師打招呼、點頭多了,老法師就說:「到裡邊坐! 到裡邊坐!」當時劉雍熙校長,是我的朋友,也是我的學長,他認識東老,提起過我,稱讚過我,很感謝他。而我自己因為常走來走去,見面多了已經熟了嘛!有一次老法師要我進來,我就真的進來了。

我研究思想方法,主要的就是辯證法,如黑格爾辯證法這一類的。共產黨他們主張的是唯物辯證法,假如我們要批判唯物辯證法,就一定得要先研究辯證法,無形中涉及到一些不同的思想方法。我發現因明學的思維法則很簡單,但是很具體,也很周延。比方說現量、比量、聖言量,這很簡單對不對?思考一個問題,看有沒有這個事實、經驗?第二個就是理念上、邏輯上有沒有道理、說不說得通?第三個是古往今來中外的聖賢,他們對這問題的看法如何?這麼簡單,我很感興趣。

剛好我碰到這麼一位老法師,我對佛教也不完全清楚,就請問老法師。他說這個問題慢慢來,不是三言兩語講得清楚的,看你自己也有一點基礎了,慢慢來吧!

有一次,曉雲法師向老法師請教佛法的時候,問到要怎樣學習辯證法,剛好我來看老法師,老法師就要我給曉雲法師先作說明。曉雲法師聽講以後,很感興趣,後來我也送給他一部中譯的《黑格爾哲學》。而後曉雲法師每次開畫展,就邀請我去參觀。

在我第一次走進文化館,東初老人他就問我:「天主教那裡有沒有『受洗』什麼的?」

我說:「從來沒有人跟我提過這件事情。」

「佛教方面呢?」

「佛教,我也不太清楚。」

「那你就皈依佛教吧!」

「什麼叫皈依啊?」

「皈依,簡單說就是拜師父。」

我對年紀老的人是非常尊敬的,我說:「拜師父,可以啊!」但這時候,我的傲慢心就出來了,我說:「不要下跪吧!」

他說:「你拜不拜佛菩薩?」

我們小時候都拜菩薩嘛!就回說:「拜呀!」

他說:「那拜佛就好了。」

好吧!那我就到佛堂拜佛,真的跪下去拜。他大概是怕我反悔跑掉吧?說過三皈依未作其他開示就算完成了,時間很短我記得,我還站起來,這樣子拜見師父就好了,不用下跪。」我也不知道什麼是供養師父,雙手合十向師父問詢。他點頭笑笑,給了我一個紅包。

我來台灣,前後有兩個人給過我紅包。倒不是錢的問題,是種關懷祝福嘛!一個是我在幹校當學生的時候,我的隊長劉啟雄給的;另一個就是師父了。來台第一件毛衣就是劉師母打的,我會一輩子記得。

至於先師東初老人,他給我的紅包是三百塊錢!所以,後來有一次,我跟聖嚴法師開玩笑,我說:「法師的弟子很多,如果像師父收我這樣的徒弟,怎麼辦?」法師親自剃度的出家弟子,果祥師是第一批,共計四人,我也懂得供養新出家菩薩了,法師也開起我的玩笑:「將來會有很多出家眾的,看你怎麼供養?」我是一個腦袋空空,口袋也空空的糊塗人,供養到果安師剃度為止,往後只恭喜不送紅包了」

皈依後,他要我看的第一本書是《太虛大師年譜》。

他問我:「你看完以後,有什麼心得啊?」

我說:「我只有記得一樣事情。」因為不是我工作範圍的書嘛!我只是大致瀏覽一遍,「太虛大師實在是很了不起!」

他說:「你指的是哪一方面?」

我說:「我不是指事功,指的是他的『到處蓋廟,不到處住廟。』生而不有,為而不恃,提起放下,如如自在。」

老法師對我講一句話,他說我抓住了佛教的要義。對我來講,我是糊裡糊塗的,知其當然,不知其所以然;對他來講,是很明白的。好像,我說出了一丁點佛教的真義。

我在文化館那兒僅僅住了一個晚上。師父老人家一直對我講話,我就說:「師父,我明天還有課。」我的習慣是將被子拉得很低的,他看一看我的被子,就幫我把被子拉到上面,說:「好,你睡覺吧!」

因果,因果!因緣,因緣!

他圓寂的時候,二師伯(鑑心法師)一直打電話找我,當時我人在台北。那一天,剛好跟我的同學,臺灣美術館館長劉欓河,在台北碰面。(後來我也介紹聖嚴法師跟劉館長認識,有一年還在台中美術館辦過活動。)

當天,我匆忙跑進他的方丈室,這是我第一次下跪行大禮,從我皈依到東老圓寂,算算16個年頭,是我的執著、太小器,見面只合十問候東老人,一代高僧從不計較跪不跪的,他曾多次開示:「俗套,免了吧!」他圓寂後,我第一次跟他下跪。然後,我一抬頭,看他的被子竟然蓋得很低……,我趕緊幫他把被子拉上來。很奇怪!因緣真是不可思議!

恩師東初老人,常對我說:「我沒有眷屬,你們就是我的眷屬。」就佛法來講,是不太重私情,而是講道理重公誼的。但是,我重視情誼,「一日為師,終生為父」師徒如同父子,不等同父子,有感情道義,是一種價值。我有這種心態。先舉一件事為例:

老法師名下的土地,買地的時候都是很便宜買到的,因為他買的都是有問題的土地。北投稻香國中預定地、中和的中和高中預定地,農禪寺也是一樣,農禪寺後來是由兩位陳志高夫妻檔大律師慢慢變更過來的,那本來是公園預定地。我講的那塊是1700坪的地,我陪他去談。當時,兩三個地主討價還價,要老法師再補償一些錢給他們,還不准他上車。我很衝動,一個箭步跳過去保護師父,擋在那幾個人面前,我把我的名牌拿出來,說:「我是政工幹部學校的中校教官,哪一個再對我師父不禮貌的話,我馬上把你抓起來!」

後來,有人跟師父講,方甯書修養很好,師父講:「你們不知道的,他發起脾氣,瘋得不得了。」大概就是指這一件事情。

後來又有另一件事情。那時候,聖開法師剛開始出家的時候,住這裡(文化館),拜師之後就長時間在外面,偶而回來住住。後來去受戒,受戒之後就沒有來了。我要說的這件事情,是聖開法師他還住在這邊的時候。有一次老法師叫你們的師叔聖開法師把所有的書都燒掉。聖開法師跟我說到這麼一件要燒書的事,當時聖開法師在樓下房間,東老住樓上,我就跑到樓上去找老法師,說:「您怎麼要他把書燒掉?連佛經也燒掉嗎?」我以為我很有道理。

結果,老法師說:「通通燒掉!」

奇怪了!怎麼連佛書也燒掉?我就從樓上跑到樓下,從樓下跑到樓上,他也不作說明。聖開法師跟我講這件事情,我以為這是很不講道理的啊!社會科學、人文科學的書燒掉可以,怎麼可以把佛書也燒掉呢?經之所在,即佛之所在,不是嗎?

禪「不立文字」,要那些書幹嘛?叫他把佛書燒掉是有道理的。盡信書,不如無書吧!《金剛經》有說:「法尚應捨,何況非法。」檢討起來,那時我太衝動,慚愧!其實東老為曹洞宗一代祖師,書燒不燒,都一樣。

聖嚴法師在國外,得到博士學位以後回來參加國建會,他又回美國去弘法。

老法師對自己住世的時間大概是知道的,所以老法師怎麼處理呢?

聖嚴法師跟聖開法師,一個是從小出家,又重新出家;一個是半路出家。聖開法師常在外邊轉,轉,轉!也不回來,加上道x法師可能在東老的面前不經意說:「聖開法師在外邊轉!不回來,是不是等老法師走了才來接收,還是怎麼樣。」所以,老法師對聖開法師是有一點意見。這意見就是,一來他自己本身又不住文化館,就在外邊,一下在石牌住,一下在大直住;再加上道x法師講這個話也有點關係。

所以,我講到這裡,主要的是想提一下聖開法師之外,煮雲法師與聖嚴法師兩位跟老法師的關係。老法師曾經怎麼跟我講呢?他說:「比方我是蔣介石,那聖嚴法師就是蔣經國。蔣經國怎麼可以去跟毛澤東來往呢?」他講的毛澤東就是指白聖老和尚。在這裡我得先分析一下,老法師禪法的嫡系,當然是聖嚴法師。如果他還會找煮雲法師、還會找其他法師的話,他就不會講,他比方是蔣介石,聖嚴法師就是蔣經國,從這個比喻裡頭,可以了解到他內心世界的主意。

後來,有一次,我跟聖嚴法師閒談的時候,我也曾提到這個比喻,他說:「師父是這樣講的嗎?」我說:「對啊!就是這樣講的。」

聖嚴法師跟白老來往也不是很密切的,對長老都很尊敬,總是有來往嘛。倒是悟明老法師,聖嚴法師老是稱他「二師父!二師父!」

聖嚴法師倒沒有問我,為什麼把白聖老和尚比喻是毛澤東,後來知道了,印順導師文章裡邊有寫:「文化大學張曉峯張夫子,希望東老在文化大學旁邊,建佛寺(佛塔),講佛學,希望與佛教界合作,東老想趁世界華僧長老回國的機會,發動倡辦佛教大學。」

老法師便興致勃勃地問我:「你對辦教育怎麼個看法?」

我回說:「我現在是在教書,我也沒有那個能力。」

東老去跟印順導師談佛教學院或佛教大學的事。因爲,印老和東老他們都是閩南佛學院太虛大師的學生。

印老又想到,說:「茲事體大!辦佛教大學不是你我幾個人能辦的,也不是很少的錢能辦的,這個事情,還是跟佛教會理事長白老講一講。」

白聖老和尚那時候以僧王自居,他常常跑泰國,泰國有僧王,也許是為了行事方便,他的名片是這樣。哪裡曉得這件事情跟白聖老和尚一提啊,白老一看,一方面張曉峯先生當過教育部長,以文化大學的基礎,來結合佛教的力量應該是可行。於是,他們就開始籌劃發起了。

吔!可是這發起人的名單中竟沒有東初老和尚。

印順導師紀念東老文章寫到此地的時候,他說:「這件事是過去了,不過回憶起來,對東老實在抱歉得很!」是不是有些顧忌在裡邊?因為,東老是講原則的,他很重視佛教的教育,尤其僧教育,尤其更重視佛教青年的教育,他還重視語文教育。

聖嚴法師現在所做的都在他師父之上,事業也做得比他師父大。但是,他那事業的精神,老法師跟他兩個是一樣的。就是像聖嚴法師所倡導的人間淨土,東老在他《民主世紀的佛教》書中也提到人間淨土,所以,這是名師高徒嘛,理念相同。

東老的門風很緊,老法師的皈依弟子很少,東老人親授皈依的弟子已經往生的不算,目前健在的,僅有王士祥、郭婉華、張彥琴、張尚徳、楊亭雲、方致順、賴燕雪、范五妹、方甯書等十數人而已。即使有辦冬令救濟,並沒有多收一些弟子,也沒有在活動中辦一個真正的皈依儀式。多半是用自由的方式去接引,例如:「你們去拜拜佛啊!你們去拜拜佛啊!」這樣子的。

老法師他跟我講過:「在家裡邊,你的同學、同事、學生,來往都是高級知識份子,你可以辦一個粥會,就是吃粥,大家在一起談談佛教的信仰,談談佛法的要義。」

說到這件事,我很慚愧,我始終沒有正式的做過,三五個人在一塊,也不限於聚會,有時茶敘、有時是餐會、聊天這樣子。其中,有些對佛教發生好感,而正式信仰佛教,這一些是後來聖嚴法師替東老說皈依的,記在東老門下,諸如:戴華山(新聞系主任)、王輔義(外文系主任)、李正賢(醫院創辦人)、葛永祥、李建、吳長明三人(董事長)、許仲伯(榮總總務主任)等。

他們和我一樣對聖嚴法師很尊敬的。我寫過一首也是詩:「東老待我師亦友,我敬聖公友亦師。都道明師難遭遇,因緣殊勝巧逢時。」佛教所謂的佛、法、僧三寶,我不只是在文化館,包括現在的法鼓山,或者我在外邊,對其他出家人,我一樣尊敬,因為是僧寶嘛,僧團的代表。所以,有一次我陪老法師到佛光山,老法師在房間休憩,我沒有睡午覺的習慣,我就在走道上慢慢遊走。佛光山有一個年輕的出家眾走過來問我:「你師父是誰啊?」我說:「我師父就是你啊!」他就走掉了。這時候我多多少少懂得一點佛教的名堂了嘛。當然,他也是我的師父。他問的是皈依師父,但他是一般的師父。

所以,我在法鼓山開會的時候,有次特別講:「爲了方便起見,東老我就尊稱師父,聖嚴法師恕我就稱法師。」那麼,對其他出家僧眾,我現在也是稱法師。

我記得有一年,冬令救濟第二天,還有米剩下沒有人來拿。老法師就想去看看,是不是有人家行動不方便的,如果不方便,想辦法送過去給他們。結果跑到一戶人家去,吔!他們在家看電視。我跟東老講:「我家都還沒電視呢!」後來我才知道,佛教布施米的時候,他不僅僅是給你米,還給你祝福的意思,而且還會告訴你,將來你有辦法還要布施給人家。因為,布施太重要了。菩薩度生,布施為先。

老法師跟人說法,是隨緣的,他很少是正式的。他是蘇北人、蘇北腔,我是浙江人,我的浙江口音也很重。有一次,我們兩個在聊天,那時有婦女及老太太們十多位在佛堂念佛、繞佛、念阿彌陀佛。我講:「師父啊!我跟她們去念佛好了。」他說:「你去幹什麼!那是她們太太們的事。」他是這樣講的。東老人大概知道我不耐煩,還是示意我念而不念,不念而念,心中有佛最要緊。

老和尚年譜裡提到,他曾經跟天寧寺證蓮老法師學禪法,但私下倒沒有聽他提過這事。提到大陸的事情,我記得最清楚的一件事情,就是他們焦山寺有很多田地,出租給人家,每一年稻榖收成的時候,要去收租。收租的時候,有的佃農的的確確是貧窮,有的耍賴,賴皮不繳,或者設法少送繳一點。東老去收租的時候,開始通通不准喔!

他問我怎麼處理,我說:「都繳不起了,還……」

他說:「你錯了,你錯了!如果像你這樣子的話,空船去、空船回來。」

他就告訴我該怎麼做呢?就是,不管什麼樣情況都要繳,現在拿不出 來,那你明天送來、後天送來。這樣子,他一定是還是會繳嘛!到了臨行船要回來了,他有登記、有調查,哪個家裡很窮,該收的收,該減的減,該免的免。這樣子就是「恩威並濟」,才是佛教布施的真義,不然的話,通通收不到了。這就是他告訴我們的理財方法。

他還告訴我說,對於金錢,口袋裡要有,手上沒有;對於學問,腦袋裡要有,嘴上沒有。

讓我先舉一二事例,說明東老人的行事風格。其一,民國四十四、五年間,建造「中華佛教文化館」,不用佛教寺院的名稱,用意在弘揚漢傳佛教,置重點於中華的、佛教的文化與教育;其二,大概在民國六十年前後,確實時間,記不起來了,老蔣總統的侍衛長俞濟時,由他的親信二人陪同來文館謁見東老,希望能有一個房間,讓他來此清淨環境休養。東老則說:「你來住房間是你的,你離開房間就不是你的,這是我們佛教團體生活的規矩,我自己也是一樣的。」俞先生走後,也就作罷了。

有次,我跟東老到鳳山佛教蓮社,上樓的時候老法師在前面走,我跟煮雲法師兩個跟著走,煮雲法師他抓著我的手說:「嘿!我二十五歲吔!要到焦山佛學院去讀書,他說我年紀太大了,不要我。」我講的這個不只是笑話,老法師的想法,學佛是越年輕越好。這一點,你們師父聖嚴法師現在收出家徒弟,不是上了年紀就不收嗎?其來有自,剛好名師高徒,作法相近。

還有,老法師很重視續佛慧命,就是辦佛教教育的事情。

就如同悟明長老說的:「每一次跟東老在一起,東老都是勸我辦佛教的教育,辦這樣,辦那樣,必要的時候,他還會支援我……。」

當時一開始只是想在文化大學裡邊,增設一個佛教學院,由東老來辦。東老的意思,這就是辦佛教的大學,也算是大學教育嘛。那麼,將來看是學院獨立出來,還是怎麼辦,那就看因緣了。至於提議正式辦一所佛教大學,那是後來的發展了。

老法師非常重視佛教教育、佛教文化。談到佛教文化,像《人生》月刊,聖嚴法師也當過編輯。後來,編《佛教文化》的時候,老法師叫我當編輯。我看過雜誌以後,我說:「我不幹。」不是稿子內容不好,而是一本雜誌整個舖得滿滿的,沒有美編,光是文字,而且填得滿滿的,一點空間都沒有。我主編過《蘇俄問題研究》月刊,發行人是國防部總政治部主任王昇上將,經費不是問題,東老顧慮的也許是經費吧?

這就是老法師他的性格,「會看的,看門道;不會看的,看熱鬧。」老法師認為你讀我的文章,你就看這個,管雜誌好不好看,對不對?那我的意思則是,編雜誌從封底到內容,要很像一本雜誌才好。雖然把我登記是編輯,他是發行人,可是我就不幹。後來,中途好像有換過一、二期的編輯人。

之後,老法師又跟我講:「還是你來。」我說:「那還是一樣,您交給我編,我就照我的意思編,否則的話,那就師父您自己編,我掛名就好了。」

老法師是非常有原則的。像那尊緬甸送的玉佛,那是因為東老兩本、兩本、四本、四本,很不容易地陸續分批寄大藏經到緬甸給樂觀老法師,不只是弘揚佛法而已,因為共產黨對緬甸就是打壓宗教的,跟我們政府沒有來往。樂觀老法師在那邊,然後從這邊就寄《大藏經》給他。所以,後來樂觀老法師請緬甸佛教聯合會的分會送了這尊玉佛,以示感謝。

這裡邊說明了什麼?說明了老法師愛佛教、愛國家。

他年輕的時候也很有意思喔!他民國二十年到閩南佛學院,那時發生九一八事變,他居然帶著同學上街去遊行。可見他也是一位很活躍、很有領導能力的人,才有辦法號召同學去遊行。

他講:「我愛我的佛教!我愛我的國家!」這不是空口說白話的,從緬甸玉佛的因緣及剛才講的去遊行等等,就可看出他是有具體行動的。

還有,基督教老是把老蔣總統拉到基督的信仰去,老蔣總統其實是跟著媽媽王太夫人信佛教的;跟著蔣夫人信基督教,那是後來的事。所以,老法師特別寫了一本《蔣總統與佛教》。

老法師在大陸的時候,他就主編《中流》雜誌,他很懂得文字般若波羅蜜的,用文字來弘法。

東老對佛教「續佛慧命,弘法利生」有使命感,有責任心。出版著作,不為著作而著作。是一位佛教史學大家,這方面的書他寫過的有《中國佛教近代史》上、下兩大冊,為《中印佛教交通史》曾到印度參訪,為《中日佛教通史》去日本考察。如《般若心經思想史》是民國四十年前後,在「法藏寺」掩關閱藏時的著述。其他的就不詳說了。

不過,話說回來,每個時代的環境不一樣,我們不能拿現在的情況,去看老法師那個時候的情況;也不能拿老法師那個時候情況,來看現在的情況。聖嚴法師現在法鼓山的佛教事業,不管教育、文化、佛教事功各方面,都超出老法師的期望跟想像,超出許多,後來居上。

約在民國82年秋,一次中華佛學研究所的董事會議,悟明長老、成一長老、今能長老都親臨出席。悟明長老對我說:「我真羨慕東老!」

我講:「怎麼了?」

悟明長老笑容滿面說:「像聖嚴法師這樣好的徒弟,一個就夠了。」

聖嚴法師回國後,李志夫教授代表文化大學張創辦人,希望聖嚴法師去華岡,

接棒經營佛學研究所。就這一件事情志夫兄找我,我們共同勸進。聖嚴法師問二師伯,二師伯也很有智慧,二師伯就告訴他:「看你的因緣,緣到就做;緣不到,沒有辦法。」

聖嚴法師從小就有大志,東老也希望他不只是做一個普通的法師,而是要做個宗教家。聖嚴法師不但做了宗教家,而且是做了一個世界級大的宗教家。就像現在聖嚴法師在聯合國演講,他的演講文稿就列為宗教宣傳的教材,這就是走上國際舞台,影響全世界了。所以,像你們年輕一輩的法師們,都是老法師的名下、聖嚴法師的座下,今天我們看到法鼓山的佛教事業如日中天。佛教盛興、國家盛興,太好了!

聖嚴法師腳步很快,聖嚴法師很不簡單!不是說他從小有這麼一個規劃,不是的。他是走穩一步以後,向前一步發展;再走一步,再向前一步發展。他的智慧、見識、膽識,以及他事業的基礎,都會增長,這是聖嚴法師本人的福報、因緣。他需要做的,到那一個地方以後,那個地方的因緣就出現了;做到這邊,這邊因緣就出來了。

老法師的教育,老法師的訓練,他是不會講出來的。像二師伯他們,當大師伯示寂的時候,什麼話都沒有,就只是「阿彌陀佛、阿彌陀佛……」這就是修行功夫成片;像二師伯現在,他在文化館當住持,應對進退等等,法務還做得非常好,這都是你師父在成就他,也是老法師對他們的一種期許。

我就用我個人的例子,來說明老法師對你們師父聖嚴法師的教育及訓練好了。

有次,我跟老法師一起坐計程車,我是在家弟子,我要拿錢付車資。

老法師說:「師父那麼窮啊?連個臺幣都沒有,還要你付錢?」

那我只好不講話,讓他出錢付車資。

到了第二天、第三天,又坐車子了。根據前兩天的教訓,我就不敢妄動了。

這回他又講了:「跟師父出來,你不帶錢的啊!」

他就是這樣子,很簡單,他讓你向左也不是,向右也不是,就是要你「左右為難」。但,你懂了,你就會轉變為「左右逢源」。左右為難之下,結果你領悟道理了以後,你就會左右逢源,不再是左右為難了;讓你進也不是,退也不是,不是「進退維谷」嗎?你領悟了他的道理以後,你就「進退自如」了!他就是這樣來整你的、教誨你啊!我的領悟是「自己作主人,行事要主動,少受制於人。」對嗎?「心迷法華轉,心悟轉法華。」

那當然還得看根器如何,不要說聖嚴法師,像我們在家的,如果這樣子磨的話,幾次就跑掉了啦!像他們在這邊,生活很辛苦的。

倒是,老法師很奇怪,他自己自奉儉樸,也要求我們其他住眾,要很節儉,但是,他還要做慈善事業,他還要照顧僧眾生活。而且,他是不贊同苦修的。他書裡邊講,釋迦牟尼佛當初與智慧第一的弟子舍利弗,就好像孔夫子跟顏淵一樣,孔夫子喜歡的徒弟就是顏淵,那顏淵就是「一簞食、一瓢飲,人不堪其憂,回也不改其樂」。結果,不幸短命死矣!對不對?孔子是喜歡顏回,釋迦牟尼佛是喜歡舍利弗的,舍利弗走了,目犍連也走了,後來,佛陀圓寂的時候,這個大權就落到苦修第一的大迦葉去了。苦修不是不對,苦修應該是精神意志上的,不單是生活上的要求。我常勸人「養假修真」就是這個原因。

老和尚他對僧眾、住眾都要求很節儉,對學生、對外面的人士是否就很慷慨呢?也不至於是很慷慨,他的思想上面,主要是要照顧生活的、是要現代化的,但基於自己的條件,能不能做得到,那是另一件事。他很務實的,人家做不到的事情,先講出來,他就說:「你這個是做大夢!說大話!」所以,他是很務實的。

我前面提到過的劉校長,當他辦那所學校的時候,東老問他:「你這個資金那裡來?」他說道安老法師給他贊助三百萬元,把支票拿給東老看,東老講:「做大夢喔!他根本沒有錢,他濫開支票的。」

說到道安老法師,過年人家供養師父的時候,有的很有錢的,有的窮一點,有的普通。他不管什麼人給他,他都塞進袖袋裡。然後呢,有小孩子來了,拜年啊,他就一個個拿紅包給他們。結果,那年有位有錢的某太太,她說:「師父!師父!我給您的紅包,您不要給人家,你不要給人家!」道老回說:「我怎麼知道哩!」

老法師是身教重於言教的。另外,他的修行就在生活裡邊。像你們師父,你們看到聖嚴法師很威嚴對不對?其實他還是很關懷你們、照顧你們,他做一個法師、做個師父,不得不威嚴,因為「不重則不威」嘛,聖嚴法師年輕時見到東老呢?那可不得了。他如果在房間看書或者什麼的,東老走路都拿根柺杖,從外邊進來的時候,那個柺杖「篤!」的一聲,他就不知道該如何處置了,心裡緊張,這樣也不是,那樣也不是。(聽聖公講過)

講到東老的柺杖,我順便講個笑話。

我起先提到另外一個給我五塊錢紅包那個劉隊長,他在當國防醫學院政治部主任的時候,他把他的房子讓給我,那房子比我住的房子要好多了,前後都有院子,我的房子是非常簡陋的。那時,他還沒有搬走,老法師早晨去找我,經過的時候就去敲他的大門。

劉師母講:「老師父!我們還沒有搬。我們搬好以後,方甯書才會搬過來。」

老法師:「喔!喔!還沒有!還沒有!」

過幾天,他又去敲門了。劉主任告訴我這件事,我就趕快跟老法師報告:「師父!你不要去敲門,好不好?」

你曉得東老怎麼講嗎?他講:「我這敲門敲多了,他就趕快搬家了。」很風趣、很幽默,很有智慧,對不對?

老和尚預立遺囑的事,我是知道的,他有跟我談到這件事情。我是一個俗人,一個平凡人,當然我很重視感情,心裡萬般不捨,但是,真碰上這種問題的時候,我感覺好像是他要出遠門一樣的。在法師圓寂那天早上,我陪他用完早齋,要去台北辦事,臨行他送我,我還反問他:「都交代了?」

「都交代了」他回答。

我說:「那女眾呢?」

他說:「女眾,有交代,都有交代。」

到了晚上,我從台北回來的時候,內人牟翠昭告訴我說:「老師父走了!」

我說:「去哪裡去了?」

她說:「當家師打電話來,不是到哪裡去了,是他真的走了。」

這個是「預知時至」,他自己知道的。就宗教來講,是修持功深的感應。

東老圓寂,二師伯他們馬上就通知善導寺了。善導寺那邊就直接通知聖嚴法師。然後晚上這邊就貼上封條,封條是我寫的,寫著「中華民國66年12月15日封」,然後蓋上章,等聖嚴法師回來。因為這是個道場嘛,怕人來人往的,房間不可隨便讓人進出。等聖嚴法師回來以後,才正式把東老的房間開放。除了瞻仰遺容的地點,其他的通通封起來。

通知到聖開法師,他也是馬上趕回來。聖開法師那時候是在石牌,回來的時候,已經是凌晨了。果如法師人在外邊,不在現場。他回來的時候,我記得,我跟他講:「回來就好,回來就好!」大家就等著聖嚴法師回來。聖嚴法師回來了以後,所有的才正式開放,正式開辦。

老法師生前寫遺囑的時候,我跟他講,名單上的人數要單數,五個、七個、九個,要單數的,不能夠是複數的。但他只寫了六個名字,就拿到樓上去了。從樓上下來的時候他跟我說:「這一次我不聽你的。」我說:「你把我的名字加上去了?」他講:「反正不聽你的就是了,這一次不聽你的。」這事情過去就算了。那是民國66年10月2日傍晚的事。

結果,老法師圓寂之後,聖嚴法師領眾開始找遺囑,開始的時候,最後立的一封遺囑沒有找到(編按:老和尚的遺囑前後共有三封),第二天才找到,就打電話給我,說:「師父最新的遺囑找到了!」

我說:「好啊!找到了,阿彌陀佛!」

他講:「有你。」

我說:「我的名字是加上去的。」

他說:「你怎麼知道?」

因為,原來只寫六個嘛,那他從樓上下來說不聽我的話了,我也不知道他的打算怎樣。

前兩封遺書,因為老和尚當時保險櫃鎖壞了,打不開了,所以也無法事先銷毀。不過,他最後一封遺囑有特別寫到,就是前面的只留做參考用。

老法師倡印《大藏經》的時候,我還沒來,所以沒有直接參與。但後來幫老法師處理事情的時候,有聽他講過一些。

比方說,《大藏經》本來是大藏經主委會印的,後來交給高本釗,也就是現在叫做新文豐的出版公司。就是因為老法師要印經及出版佛教文化方面的東西,那我就去跟高先生接洽。我去以後,我表明我的身分,我說我是某某人,我來看稿子。他馬上就把他自己董事長的位子,讓我坐在那邊看稿子。

我提這個事情是為什麼呢?就是說明老法師當著你的面的時候,他是不客氣的;但是他處理事情的時候,他會先把那邊都交代好了,你去了以後,辦事情就會很好辦的。後來我在研究所的時候,他們也會講:「方老師教我們去辦事情,我們到那邊都很順利。」因為我已經先打過電話了,這就是向老法師學的,他就是這樣子處理事情的。

我問高先生:「你這裡有沒有《因明學》啊?我請一本好了。」他講:「我怎麼可以讓你請一本呢?我馬上送一本給你。」就直接送我一本了。

原先那個委員會,老法師說這樣印下去會虧本,就交由新文豐來印。結果,高先生福報大,印那些藏經,事業就起來了,就是那個新文豐出版公司,現在還是個大書店。

黨國元老李子寬老居士對佛教貢獻很大,影響也很大,在他一本手寫的書,叫做《百年一夢記》裡邊提到影印《大藏經》的事情。在那個時候,台灣佛教都仿日本的,僧寶制度不是很健全,法寶沒有,所以他們影印《大藏經》,對台灣佛教的貢獻,實在是太大了。李子寬老居士書裡就提到,當時台灣差不多每一個寺廟都買了一部《大藏經》。

東老三十八年春天到台灣的時候,在基隆被擋了下來,就是李子寬幫他擔保的,他才有辦法上岸。因為老法師他在大陸,就是中國佛教會的常務理事,到台灣之後,他就以大陸的中國佛教會的常務理事,成立了中國佛教會台灣分會的辦事處,東老當主任,就因為有這個機構和東老這個名義,又再擔保了很多從大陸逃出來的法師,於是僧寶、法寶通通進來了。

李子寬畢竟是黨國元老,他腦袋裡面,國家地位不輸給佛教的,所以,為了《大藏經》要用上什麼紀年的,李子寬老居士就要用中華民國多少年多少年這樣子,老法師不同意,我想他主張要用佛曆。我前面提過老法師是有原則的人,東老原則的堅持,他是都不會變的,兩個人因此爭得臉紅脖子粗。後來李子寬在書裡提到,最後東老還是同意用中華民國的寫法。這個小爭執,就說明了,當初影印《大藏經》是一件大事。

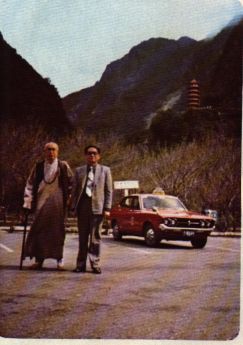

老法師七十歲生日時,叫我陪他去花蓮,還交代我帶照相機(向好友王宗漢借的)。出發前,鑑心師要我把老法師給哄回來過壽。

我陪他到花蓮、太魯閣、天祥,傍晚到長春橋這頭禪光寺。我不曉得老法師什麼意思,他叫我走過吊橋到對面去撞那個鐘,我就走過去了,去撞鐘。撞完鐘,我就回來了。回來以後,他又叫我再去撞,他講:「聲音太小了,撞的力量不夠啦!再去撞鐘。」你們以為是為撞鐘嗎?不是的。我再過去,回來後,他講了:「你走這個吊橋,你不知道這底下是懸崖峭壁,吊橋搖搖晃晃很危險啊?早年我們爲了《大藏經》的宣傳,我們過這個吊橋,幾乎是這樣爬過去的。我看你就大搖大擺,走過去,又走過來,你不往下看啊?」

我說:「我沒有看底下。」我沒有看,我就走過去了。這就證明當時煮雲法師、星雲法師等一行人,環島去宣導推廣《大藏經》曾經到過這裡。

在禪光寺歇腳到深夜,才返花蓮住宿。這期間,東老曾搭計程車,去了一趟證嚴法師的精舍,也曾捐獻。

老法師可以說是少年得志,二十幾歲時就已在十幾億人口的大陸,多少佛教寺院,多少佛教大法師的情況下,當選上了佛教會的常務理事,那是不得了的事了。所以才會對二十五歲的煮雲法師說「年紀太大」,不給他讀佛學院。

煮雲法師在他的文章裡邊有寫,他講到東老這個人是「你想要,他不給你的時候,你怎麼樣,他都不給你的;他要給你的時候,你不肯要,也不行。」

聖嚴法師到日本留學的時候,老和尚並不一定完全同意的,但是古人有一句話說:「若夫豪傑之士,不待文王而猶興」,聖嚴法師雖沒有那個好環境,但他終究會出人頭地的,將來會創造事業的。聖嚴法師很節省,老和尚雖然在生活上少接濟他,但是對他的期許卻是很大的,又要他做宗教家。當時,從一般來講,要錢!錢不給;要什麼!什麼不給,原來是老法師要他能突破困境,能夠成就自己。所以聖嚴法師悟出一個道理,原來老和尚不是要養金絲雀,是要養蜜蜂的。因此,這師徒倆才能成為明師高徒的歷史上佳話。